Das Soziale in der Sozialen Marktwirtschaft

Gesellschaftliche Missstände, große Ungleichheiten und eine fehlende Absicherung, gerade der Benachteiligten einer Gesellschaft, trieb auch die Gründungsväter der Sozialen Marktwirtschaft um. Um diesen sozialen Problemen zu begegnen, setzten sie – wie der Name Soziale Marktwirtschaft schon sagt – auf marktwirtschaftliche Prinzipien. Doch wie genau kann das Soziale mit der Marktwirtschaft zu einem schlüssigen Wirtschafts- und Gesellschaftskonzept verbunden werden?

18. Januar 2019

Die vier Gründungsväter der Sozialen Marktwirtschaft Walter Eucken, Wilhelm Röpke, Ludwig Erhard und Alfred Müller-Armack waren sich in vielem einig. Etwa bei den Zielen, die mit der Sozialen Marktwirtschaft erreicht werden sollen (Wirtschaftliche Wohlfahrt, politische Freiheit und sozialer Ausgleich). Oder bei den Instrumenten, um diese Ziele zu erreichen (Leistungswettbewerb, der durch einen Ordnungsrahmens ermöglicht wird). Auch bei den Prinzipien, die bei der Ausgestaltung des Ordnungsrahmens leitend sind (Verantwortung, Eigentum und Freiheit, um nur die Wichtigsten zu nennen). Nur was das „Soziale“ in der Sozialen Marktwirtschaft nun genau heißen soll, was sozialer Ausgleich bedeutet und wie die Prinzipien in sozialpolitische Maßnahmen umzusetzen sind, da setzten die Gründungsväter unterschiedliche Akzente.

Vermutlich machten die Interpretationsspielräume den Erfolg der Sozialen Marktwirtschaft erst möglich. Das Konzept war zum einen flexibel genug, um von verschiedenen politischen Strömungen genutzt und vereinnahmt zu werden. Verschiedenste sozialpolitische Maßnahmen wurden zum Bestandteil der Sozialen Marktwirtschaft ernannt. Im Ergebnis wuchs der Wohlfahrtsstaat. So wurde der Kern der umlagefinanzierten Sozialversicherungssysteme durch vielfältige Förder-, Hilfs- und Umverteilungsinstrumente ergänzt.Zum anderen konnte die Soziale Marktwirtschaft immer wieder nachjustiert werden, und sich so an wechselnde Herausforderungen anpassen. Diese Eigenschaft wird in den nächsten Jahrzehnten vermutlich wieder gebraucht werden, wenn der Wohlfahrtsstaat auf die demographische Herausforderung trifft.

Als die Gründungsväter das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft entwarfen, war weder die derzeitige Größe des Wohlfahrtsstaates noch die demographische Entwicklung absehbar. Die Frage ist deshalb berechtigt: Sind ihre Konzepte und Prinzipien noch zeitgemäß? Um diese Frage zu beantworten, werden wir uns in einem ersten Schritt die sozialpolitischen Vorstellungen der Gründungsvätern ansehen. In einem zweiten Schritt werden wir uns die große sozialpolitische - es ist eine demografische - Herausforderung genauer ansehen, die uns in den nächsten Jahrzehnten erwartet. Und in einem dritten Schritt werden wir die Standpunkte der Gründungsväter auf die aktuellen sozialpolitischen und demographischen Probleme “anwenden” und nach Lösungen suchen.

1. Sozialpolitische Vorstellungen von Eucken, Röpke, Müller-Armack und Erhard

Walter Eucken ist der zentrale Ideengeber der Sozialen Marktwirtschaft. Er beschreibt die leitenden Prinzipien für eine menschenwürdige Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ganz konkret. Dabei betont er immer wieder, dass es nicht um die Lösung einzelner Ordnungsfragen in Wirtschaft, Recht oder Gesellschaft geht, sondern um eine umfassende Lebensordnung, welche die Interdependenz der Ordnungen berücksichtigt.

So fordert er auch in der Sozialpolitik, dass die „punktuelle Behandlung der Probleme“ zurücktreten müsse. „Aber nicht, weil das Anliegen der Sozialpolitik (...) nebensächlich geworden wäre. Im Gegenteil. Weil es so vordringlich ist, muss es für das gesamte Denken über die Wirtschaftsordnung mitbestimmend sein.“ (Eucken, 1, 313)

Da also alle gesellschaftlichen Bereiche zusammengehören, können laut Eucken „die soziale Frage nur durch eine zureichende Gesamtordnung gelöst werden. Und so ist die soziale Frage ein Teil der großen Frage nach einer zureichenden freien Wirtschaftsordnung. Gerade soziale Gründe zwingen dazu, diese Linie der Wettbewerbsordnung zu verfolgen.“

Für Eucken ist die soziale Frage des 20. Jahrhunderts die Frage nach der Freiheit des Menschen. Diese Freiheit sieht er durch eine Vermachtung in Konzernen und Syndikaten sowie durch eine zunehmende staatliche Lenkungen des Wirtschaftsprozesses in Gefahr (Eucken, 1, 127). Folglich sah Eucken die soziale Frage weitgehend mit einer freien Wettbewerbsordnung und einer privilegienlosen Marktwirtschaft verwirklicht, in der die Macht der Konzerne ebenso beschränkt ist wie die Eingriffsmöglichkeiten des Staates.

Eucken sieht als Wurzel der sozialen Frage und des Bedürfnisses nach Sicherheit nicht nur die materielle Not, sondern auch in der zunehmenden Arbeitsteilung. Die könne den Menschen von einem komplizierten Gesamtprozess abhängig machen. Diese Abhängigkeit könne dazu führen, dass Menschen an „den Rand der gesellschaftlichen Existenzbedingungen gedrückt“ werden. Erhard: „Das bedeutet nicht nur Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz, sondern ein Brachliegen seiner Kräfte und eine unverdiente Demütigung seines Selbstgefühls.“

Wilhelm Röpke war nicht nur ein Ideengeber der Sozialen Marktwirtschaft. Er war in ihren ersten Jahrzehnten auch einer der schärfsten Kritiker des sich ausweiteten Wohlfahrtsstaates, oder, in den Worten Röpkes, ein Kritiker einer unaufhaltsamen „Ausdehnung der Massenfürsorge auf immer weitere Schichten, die, ließe man sie unbehelligt, schon für sich selber sorgen würden.“ (Röpke, 2, 293)

So kritisiert Röpke beispielsweise, dass in der Krankenversicherung „aus dem ursprünglichen Prinzip, daß besonders schwachen Schultern das oft untragbare Risiko einer kostspieligen Operation und längeren Siechtums abgenommen wurde, ... mehr und mehr die Sozialisierung des Gesundheitsdienstes geworden. (Röpke, 2, 294)“ ist.

Röpke sieht die Gefahr, dass der Wohlfahrtsstaat - entgegen seinem proklamierten Ziele - die „wirtschaftlich-soziale Schichtung zu versteinern neigt“ (Röpke, 2, 301), da eine progressive Einkommensbesteuerung die Gründung neuer Unternehmen und die Übernahme geschäftlicher Risiken erschwere.

Ludwig Erhard betont, ähnlich wie Röpke und Eucken, dass der staatliche Zwangsschutz dort haltmachen sollte, „wo der Einzelne und seine Familie in der Lage sind, selbstverantwortlich und individuell Vorsorge zu treffen“. [3] Weiter schreibt er: „Soziale Sicherheit ist gewiß gut und in hohem Maße wünschenswert, aber soziale Sicherheit muß zuerst aus eigener Kraft, aus eigener Leistung und aus eigenem Streben erwachsen. Soziale Sicherung ist nicht gleichbedeutend mit Sozialversicherung für alle, - nicht mit der Übertragung der individuellen menschlichen Verantwortung auf irgendein Kollektiv.“ [3] Erhard will folglich den Bereich der kollektiven Sicherung eingedämmt wissen, „d.h. ihn eher enger als weiter zu fassen.“ [3].

Laut Erhard stünde es „im sozialen Leben um manche Not im Volke besser, wenn wir nicht zu viel sozialen Kollektivwillen, sondern mehr soziale Gesinnung und Haltung bezeugen wollten.“ [3]

Ähnlich wie Eucken sieht auch Erhard in einer wettbewerblichen Marktwirtschaft die wichtigste Antwort auf die soziale Frage. Oft zitiert wurde Erhards Satz: „Je freier die Wirtschaft, um so sozialer ist sie auch.“ [3]. Hingegen verliert der Mensch aus Erhards Sicht an Sicherheit, umso mehr er vom Staat und vom Kollektiv abhängig wird. Denn für Erhard ist die beste Sicherheit die Selbstsicherheit und damit die Gewissheit, das eigene Schicksal selbst gestalten zu können.

Alfred Müller-Armack, der Namensgeber der Sozialen Marktwirtschaft, stimmt mit den anderen Gründungsväter insofern überein, dass sich „einige sozialpolitische Vorteile ... bereits aus einer marktwirtschaftlichen Ordnung als solcher“ [4] ergeben. Darüber hinaus will Müller-Armack aber der Marktwirtschaft ethische Qualität durch ein „vielgestaltiges und vollständiges System“ [5] sozialpolitischer Interventionen verleihen, wobei er auch betonte, dass ein solches System die Funktionsfähigkeit einer Wettbewerbswirtschaft nicht beeinträchtigen und die Eigenverantwortung und Initiative der Bürger nicht lähmen dürfe.

Den „Idealfall eines marktgerechten Eingriffs“ [5] sieht Müller-Armack in einer Steuer auf höhere Einkommen, die „etwa in Form von Kinderbeihilfen, Mietzuschüssen oder Wohnungsbauzuschüssen weitergeleitet“ wird.

Er fordert den Übergang von einer direkten Preisintervention zu einer indirekteren Umgestaltung der Einkommens- und Besitzverhältnisse, die sich „von jeder Blockierung des wirtschaftlichen Marktes fernhält.“ [5]

Zwischenfazit

Die Ideengeber der Sozialen Marktwirtschaft sind sich einig, dass die Sozialpolitik ein integraler Bestandteil des Gesamtkonzepts ist und weitgehend bereits durch eine marktwirtschaftliche Wettbewerbsordnung verwirklicht wird.

Der Sozialpolitik im Sinne der vier Gründungsväter geht es nicht primär um materielle Umverteilung als um die Möglichkeiten, die jeder einzelne hat, seine eigene Existenz aus eigenen Kräften zu sichern. Sozialpolitik korrigiert nicht, sondern befähigt. Wer eigenverantwortlich Vorsorge treffen kann, sollte dem Subsidiaritätsprinzip entsprechend keine staatliche Hilfe bekommen.

Es geht also nicht um ein Gegeneinander von Marktwirtschaft und Sozialpolitik, sondern um ein Miteinander. Statt punktuell in die Märkte zu intervenieren, sollen die Kräfte von Markt und Wettbewerb genutzt werden, um jedem Einzelnen die Aussicht auf Wohlstand zu ermöglichen. Dazu bedarf es umfassender Spielregeln für die gesamte Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung.

2. Sozialpolitische Herausforderungen von heute

Das Sozialbudget in der Bundesrepublik Deutschland ist sukzessive gestiegen, von umgerechnet rund 30 Milliarden Euro im Jahr 1960 auf über 900 Milliarden Euro im Jahr 2016. In Relation zum Bruttosozialprodukt ist die Sozialleistungsquote von gut 20 Prozent Anfang der 1960er Jahre auf knapp 30 Prozent im Jahr 2016 gestiegen. Damit wird heute knapp ein Drittel der in Deutschland geschaffenen Wertschöpfung vom Staat zu sozialen Zwecken umverteilt. Galt der Sozialstaat zunächst als Ergänzung, wurde er vor allem in den 70er Jahren zunehmend zum Gegenspieler des ökonomischen Systems [Goldschmidt, 6].

Doch trotz der massiven Leistungsausweitung kann der Wohlfahrtsstaat die durch Politik, Wähler, Verbände und Medien gestiegenen Ansprüche kaum einlösen. Auch wenn er mehr Gleichheit umsetzt bleibt notwendigerweise Ungleichheit bestehen, die dann umso mehr skandalisiert wird. Der Sozialstaat befindet sich in einem Dilemma. Je mehr er wächst, desto höher werden die Ansprüche an ihn, desto schwieriger wird es ihn zu finanzieren, desto schneller droht er sich zu verzetteln. Je mehr er auf der einen Seite über eine Grundsicherung hinaus einen materiellen Lebensstandard für alle garantiert, umso mehr hindert er Menschen am Aufstieg aus eigener Kraft.

Aus diesem Dilemma gibt es keinen leichten Ausweg. Denn einmal zugesagte Mittel lassen sich schwer wieder kürzen, einmal beförderte Ansprüche nur gegen große Widerstände stutzen (Sperrklinkeneffekt). Der eigentliche Auftrag, unverschuldet in Not geratenen Bedürftigen zu helfen, gerät aus dem Fokus, wenn Gelder über die gesamte Bevölkerung verteilt werden.

Der Sozialstaat dürfte perspektivisch weiter unter Druck geraten. Wegen der demographische Entwicklung, die durch zwei Entwicklungen geprägt ist:

-

Die Lebenserwartung steigt glücklicherweise pro Jahr um bis zu drei Monate, und

-

die Geburtenrate bewegt sich auf niedrigem Niveau.

Die seit Jahrzehnten niedrige Geburtenrate gewinnt an demographischer Brisanz, wenn man nicht nur auf die Geburtenraten in den letzten Jahrzehnten, sondern auch auf die in den Nachkriegsjahren schaut. In den Jahren 1955 bis 1969 kamen besonders viele Kinder in Deutschland auf die Welt, jeweils deutlich über eine Million.

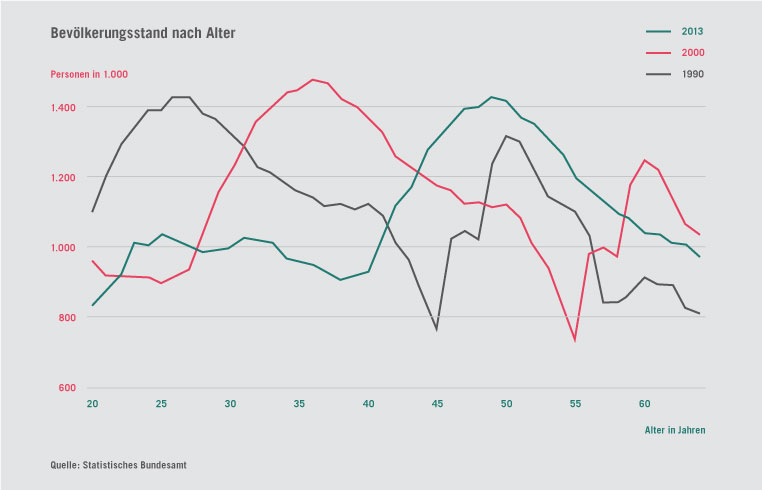

Wie nachfolgende Abbildung zeigt, bilden diese Babyboomer zusammen einen demographisch wandernden Berg, der sich langsam aber sicher auf den Renteneintritt zubewegt. Hinter diesem Berg geht es dann steil hinab, der Abhang trägt den Namen “Pillenknick”. Denn der markante Rückgang der Geburtenrate fällt mit der Verbreitung der Anti-Baby-Pille in den 1960er Jahren zusammen. Nach dem Abhang folgt ein langes Tal mit leichten Ausschlägen.

Die Jahrgänge aus diesem Tal müssen bald die Rente der Babyboomer erwirtschaften. In 25 Jahren wird jeder dritte Bürger in Deutschland über 65 Jahre alt sein. Die Zahl der Erwerbsfähigen wird sich bis zum Jahr 2040 möglicherweise um rund sieben Millionen verringern, wohingegen sich die Zahl der Rentner um 6,5 Millionen erhöhen wird. Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, wird der Beitragssatz alleine in der gesetzlichen Rentenversicherung bis 2040 auf rund 23 Prozent steigen. [7]

3. Was zu tun ist

Bindung an Prinzipien

Das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft setzt auf leitende Prinzipien wie Eigentum, Freiheit, Verantwortung, Subsidiarität und Marktkonformität. Diese Prinzipien geben auch in der Sozialpolitik Orientierung und können eine nicht-zielführende Ausweitung des Wohlfahrtsstaats begrenzen.

Da die Versuchung groß ist, vor Wahlen sozialpolitische Versprechen zu machen, dürfen die Prinzipien nicht in Sonntagsreden enden. Sie müssen den Weg in die grundlegenden Finanz- und sozialpolitischen Regeln – am besten in die Verfassung – finden. Die Schuldenbremse ist ein Beispiel, wo dies funktionierte. Ein weiterer wichtiger Schritt wäre es, ab dem Jahr 2030 das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln, um so der kontinuierlich steigenden Lebenserwartung Rechnung zu tragen.

Ganzheitliche Sozialpolitik mit dem Markt

Das integrative Verständnis der Sozialen Marktwirtschaft sollte wieder stärker auch die Sozialpolitik prägen. Es geht nicht um eine Sozialpolitik „gegen den Markt“ oder „für den Markt“, sondern um eine Sozialpolitik „mit dem Markt“. Wirtschafts- und Sozialpolitik zusammen zu denken, ist der Schlüssel für eine moderne Sozialpolitik im Sinne der Sozialen Marktwirtschaft. Eine solche Sozialpolitik mit dem Markt versteht sich nicht als Reparaturbetrieb, der die materielle Gleichstellung gewährleisten soll. Vielmehr geht es um eine Sozialpolitik, die jedem Einzelnen Chancen, Freiraum und Anreize für ein selbstverantwortlich geführtes Leben bietet.

Das bedeutet aber auch: Jeder Einzelne ist gefordert, diese Chancen zu nutzen. Die Sozialpolitik ist dabei nicht alleine mit der Aufgabe der Chancenermöglichung betraut. Auch die Bildungs- und Fiskalpolitik müssen die Grundlage dafür zu legen, dass jeder motivierte Mensch an seinem Aufstieg arbeiten kann. Der Staat sollte daher seine umverteilenden Maßnahmen und sein Steuersystem dahingehend prüfen, ob sie zu einem eigenverantwortlichen Handeln anreizen und die Menschen dazu befähigen, am Markt zu bestehen anstatt sie davon abzuhalten, ihre Leistungen am Markt anzubieten.

Eine so verstandene Sozialpolitik mit dem Markt lässt sich mit den Bremsen eines Autos vergleichen, die zwar eigentlich Geschwindigkeit reduzieren, bis zu einem gewissen Grad aber notwendig sind, um überhaupt schnell fahren zu können. Wenn der Sozialstaat die Menschen darin bestärkt, sich auszubilden und Risiken einzugehen und wenn er den gesellschaftlichen Zusammenhalt befördert, trägt er auch zur wirtschaftlichen Dynamik bei. Wenn er aber zu viel und zu breit umverteilt und motivierte Menschen entmutigt, am eigenen Aufstieg zu arbeiten, erreicht er das Gegenteil.

Konzentration auf das Wesentliche

Überall dort, wo der Sozialstaat auf Transferleistungen, staatliche Zuschüsse und Umverteilung setzt, sollte er sich auf die in Not geratenen Bedürftigen konzentrieren – auf das Wesentliche also. Ein übersichtlicher Sozialstaat verteilt nicht Gelder über die gesamte Bevölkerung um. Er hilft nur dort, wo Hilfe wirklich benötigt wird. Damit Nettoempfänger und Nettozahler wieder klar zu identifizieren sind, gehören viele sozial- und familienpolitische Programme auf den Prüfstand. Gestrichen werden sollten solche Programme, die der Mittelschicht Steuern aus der linken Taschen nehmen, um sie über einen kostspieligen, bürokratischen Umweg in die rechte Tasche zu schleusen.

Abseits der Hilfe für Bedürftige sollte etwa im Rentensystem wieder stärker das Versicherungs- bzw. das Leistungsprinzip gelten. Wer viel einzahlt, sollte eine höhere Rente bekommen als jemand, der wenig einzahlt. Im Gesundheitssystem sollte stärker der Wettbewerb genutzt werden, um die Macht von Interessengruppen zu verkleinern. Was für den Staat allgemein gilt, gilt auch für den Sozialstaat: Nur wenn er schlank ist, ist er auch stark.

Fazit

In den Mittelpunkt der Debatte über die Zukunft des Sozialstaats gehört der einzelne Mensch und seine Möglichkeiten, ein gelingendes Leben zu führen. Die Verantwortung, diese Möglichkeiten zu nutzen, kann der Wohlfahrtsstaat den Menschen nicht abnehmen. [8]

Zu einer solchen Sozialpolitik, die weniger Reparaturbetrieb als Ermöglicher ist, gehört es, an der Wurzel der Verunsicherung anzusetzen, die viele Menschen in Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung umtreibt. Walter Eucken hat bereits in seinen Grundsätzen [1] neben der wirtschaftlichen Not in beeindruckender Weitsicht eine weitere Wurzel der Beängstigung beschrieben: „Der Einzelne hat in der modernen arbeitsteiligen Welt nicht nur wirtschaftliche Not zu fürchten, sondern auch den Verlust seiner Möglichkeiten als Person. ... Er muß damit rechnen, daß er aus Gründen, die nicht in ihm selbst zu liegen brauchen, von dem sozialen Zusammenwirken ausgeschlossen und an den Rand der gesellschaftlichen Existenzbedingungen gedrückt wird. Das bedeutet nicht nur Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz, sondern ein Brachliegen seiner Kräfte und eine unverdiente Demütigung seines Selbstgefühls.“

Um einer solcher Demütigung zu begegnen, ist auf vielen Politikfeldern anzusetzen: Es braucht demokratische Mitbestimmungsmöglichkeiten, eine gerade die Mittelschicht nicht überlastende Steuerpolitik, eine befähigende Bildungspolitik, insgesamt eine prinzipiengeleitete Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Eucken schließt [1]:„Eine funktionierende Wettbewerbsordnung vermag den Menschen nicht bloß vor wirtschaftlicher Not zu bewahren. Sie allein schützt ihn vor der Gefahr des Totalitarismus.“

4. Literatur

[1] Eucken, Walter (1952/1959): Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Hamburg: Rowohlt.

[2] Röpke, Wilhelm (1956/2009): Der Wohlfahrtsstaat im Kreuzfeuer der Kritik, in: Hennecke, Hans Jörg (Hrsg.): Wilhelm Röpke. Marktwirtschaft ist nicht genug. Gesammelte Aufsätze, Waltrop: Manuscriptum, S. 289–302.

[3] Erhard, Ludwig (1964/2009): Wohlstand für Alle, Köln: Anaconda.

[4] Müller-Armack, Alfred (1946/1990): Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, München: Kastell.

[5] Müller-Armack, Alfred (1976): Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik. Studien und Konzepte der Sozialen Marktwirtschaft und zur Europäischen Integration, 2. Aufl., Bern/Stuttgart: Haupt.

[6] Goldschmidt, Nils (2004): Zur Theorie der Sozialpolitik. Implikationen aus ordnungsökonomischer Perspektive, in: Goldschmidt; Wohlgemuth (Hrsg.): Die Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft, Sozialethische und ordnungsökonomische Grundlagen. Mohr Siebeck, Tübingen: 107-120.

[7] INSM: www.insm.de/insm/Publikationen/positionen/rente.html

[8] Goldschmidt, Nils (2018): Wirtschaft für den Menschen. FAZ.