Studie: Wie die Arbeitswelt der Zukunft aussieht

Müssen im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung negative Beschäftigungsentwicklungen befürchtet werden? Die vorliegende Studie "Arbeitswelt und Arbeitsmarktordnung der Zukunft" von Dr. Oliver Stettes (IW Köln) zeigt dafür keine empirischen Anhaltspunkte. Manch anderes wird sich dafür grundlegend ändern.

9. Juni 2016Studie HerunterladenINSM-Position Arbeit 4.0Pressemeldung zur StudieKampagne "Große Aufgaben"

2. Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus?

2.1. Beschäftigungseffekte der Digitalisierung

2.1.1 Automatisierung und Rationalisierung

2.1.2 Sektoraler und gesamtwirtschaftlicher Wandel

2.1.3 Arbeitsanforderungen in der digitalisierten Wirtschaft

2.1.4 Zwischenfazit I

2.2 Beschäftigungsformen in einer digitalisierten Arbeitswelt

2.2.1 Befristung und Zeitarbeit

2.2.2 Teilzeit und Minijobs

2.2.3 Solo-Selbständigkeit und Crowdworker

2.2.4 Zwischenfazit II

2.3 Arbeitsbedingungen in einer digitalisierten Arbeitswelt

2.3.1 Qualität der Arbeit – materielle Komponenten

2.3.2 Qualität der Arbeit – immaterielle Aspekte

2.3.3 Zwischenfazit III

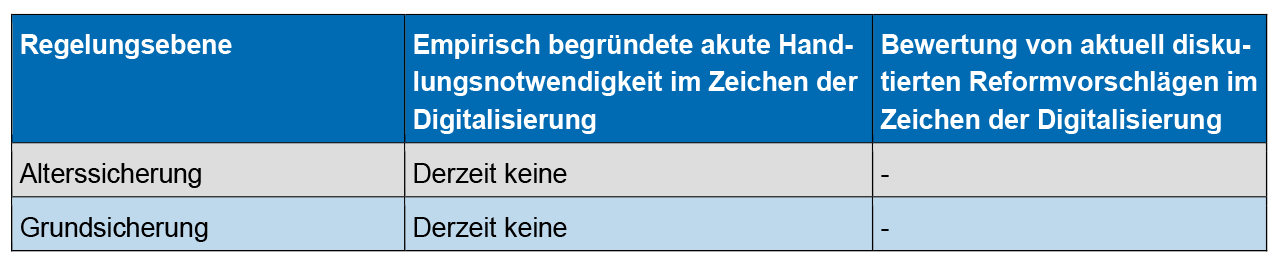

3. Arbeitsmarktordnung im Zeichen des digitalen Wandels

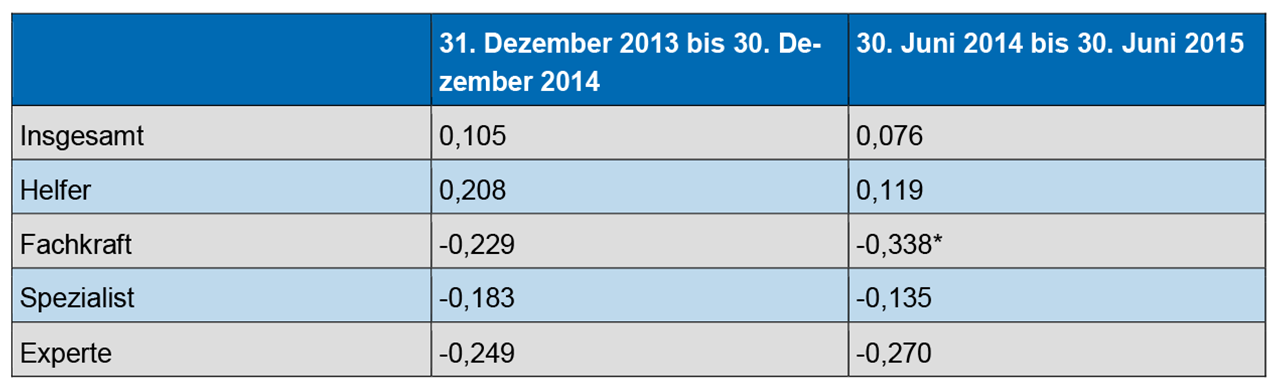

3.1 Die Regulierung der materiellen Arbeitsbedingungen

3.2 Ausgestaltung des Sozialstaates

3.3 Die Regulierung der immateriellen Arbeitsbedingungen

4 Fazit

Zusammenfassung

Die Digitalisierung der Wirtschaft und Arbeitswelt und damit die zunehmende Verbreitung und Vernetzung von modernen Informations- und Kommunikationstechnologien werfen die Frage auf, wie wir in Zukunft arbeiten werden und welche Beschäftigungsperspektiven sich für welche Beschäftigtengruppen damit verbinden. Im Raum steht die Hypothese einer fundamentalen Transformation der Arbeitswelt, wodurch bei vielen Ängste und Befürchtungen geweckt werden. Es überrascht daher wenig, dass die Politik (sich) den Prüfauftrag erteilt hat, ob der institutionelle Rahmen für den Arbeitsmarkt und den Sozialstaat auch noch zu einer digitalisierten Arbeitswelt und Wirtschaft passt. Die derzeit vorhandene empirische Evidenz spricht allerdings wenig für dringenden Handlungsbedarf, sondern vielmehr für Zurückhaltung und Abwarten.

So finden sich bislang keine überzeugenden empirischen Anhaltspunkte dafür, dass im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung negative Beschäftigungsentwicklungen befürchtet werden müssen. Dies gilt selbst für jene Beschäftigtengruppen, bei denen man aufgrund der potenziellen Automatisierbarkeit der Tätigkeiten am ehesten Beschäftigungseinbußen vermuten würde. Es ist allerdings zu erwarten, dass die Digitalisierung die Entwicklung zur Höherqualifizierung weiter vorantreibt, die bereits in den vergangenen Dekaden am deutschen Arbeitsmarkt zu beobachten war. Die Unternehmen sind sich ihrer Verantwortung jedoch bewusst, den Beschäftigten die Möglichkeit zu eröffnen, die erforderlichen Kompetenzen aufzubauen, zu erhalten oder weiter zu entwickeln.

Befristete Beschäftigung und Zeitarbeit haben sich als wichtige betriebliche Flexibilisierungsinstrumente etabliert, die den Betrieben die Möglichkeit eröffnen, Auftragsschwankungen ohne Anpassung der Stammbelegschaften abzufedern oder auf kurzfristig entstehende Engpässe an bestimmten Kompetenzen zu reagieren. Auch wenn kein direkter systematischer Zusammenhang mit der Digitalisierung existiert, darf davon ausgegangen werden, dass ihre Funktion als Instrument der betrieblichen Flexibilisierung nicht an Bedeutung verlieren wird. Auch bei Teilzeitbeschäftigung, geringfügiger Beschäftigung und neuer Selbständigkeit spricht die empirische Evidenz gegen einen systematischen Zusammenhang mit einer zunehmenden Digitalisierung. Erstere ist insbesondere von Erwägungen getrieben, die sich aus Bedingungen im privaten Umfeld der Beschäftigten ergeben. Minijobs konzentrieren sich auf Helfer- und Fachkräftetätigkeiten und dabei insbesondere auf Einsatzbereiche, bei denen das Substituierbarkeitspotenzial allenfalls als mittelhoch eingeschätzt wird. Das Phänomen der Crowdworker als neue Form der Selbständigkeit ist selbst in einer Vorreiterbranche der Digitalisierung, der Informationswirtschaft, im Grunde nicht bekannt und die Verbreitung von Solo-Selbständigkeit hat sich insgesamt kaum verändert.

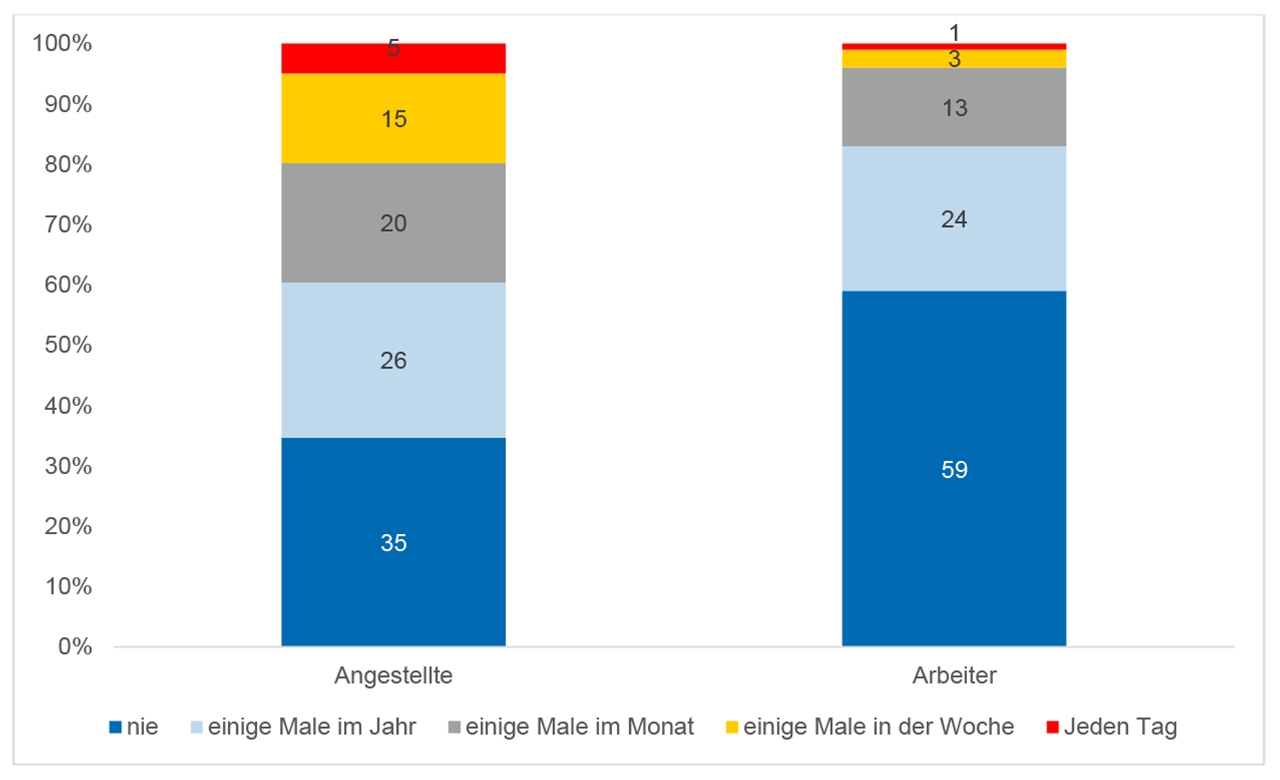

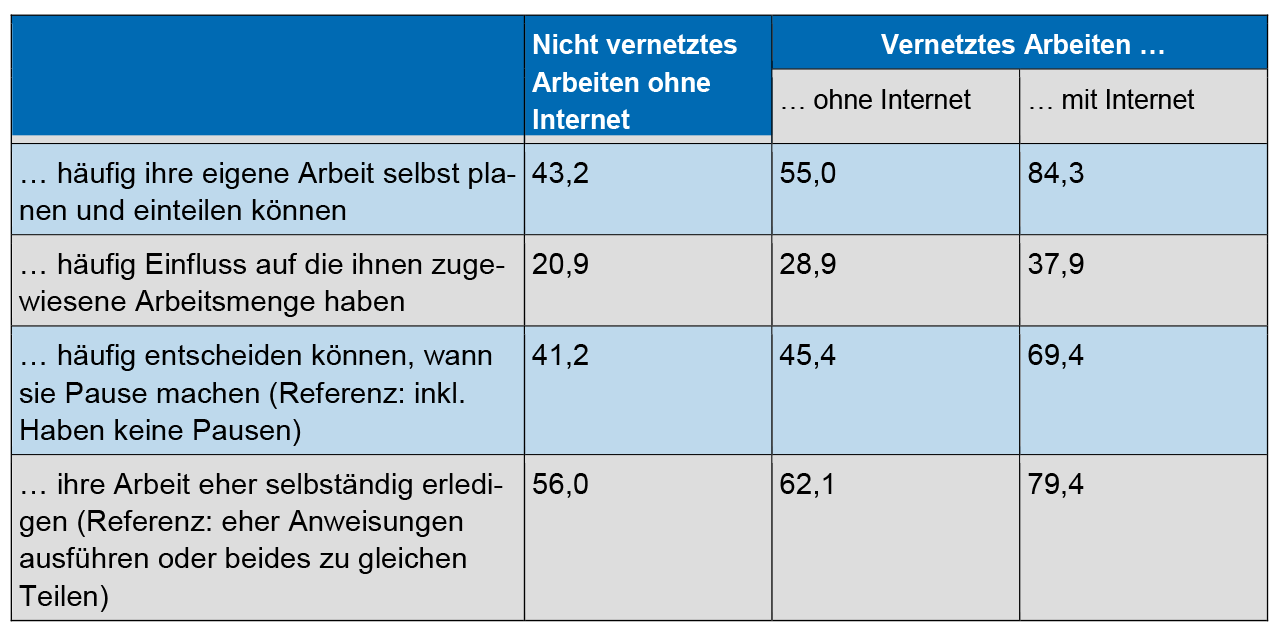

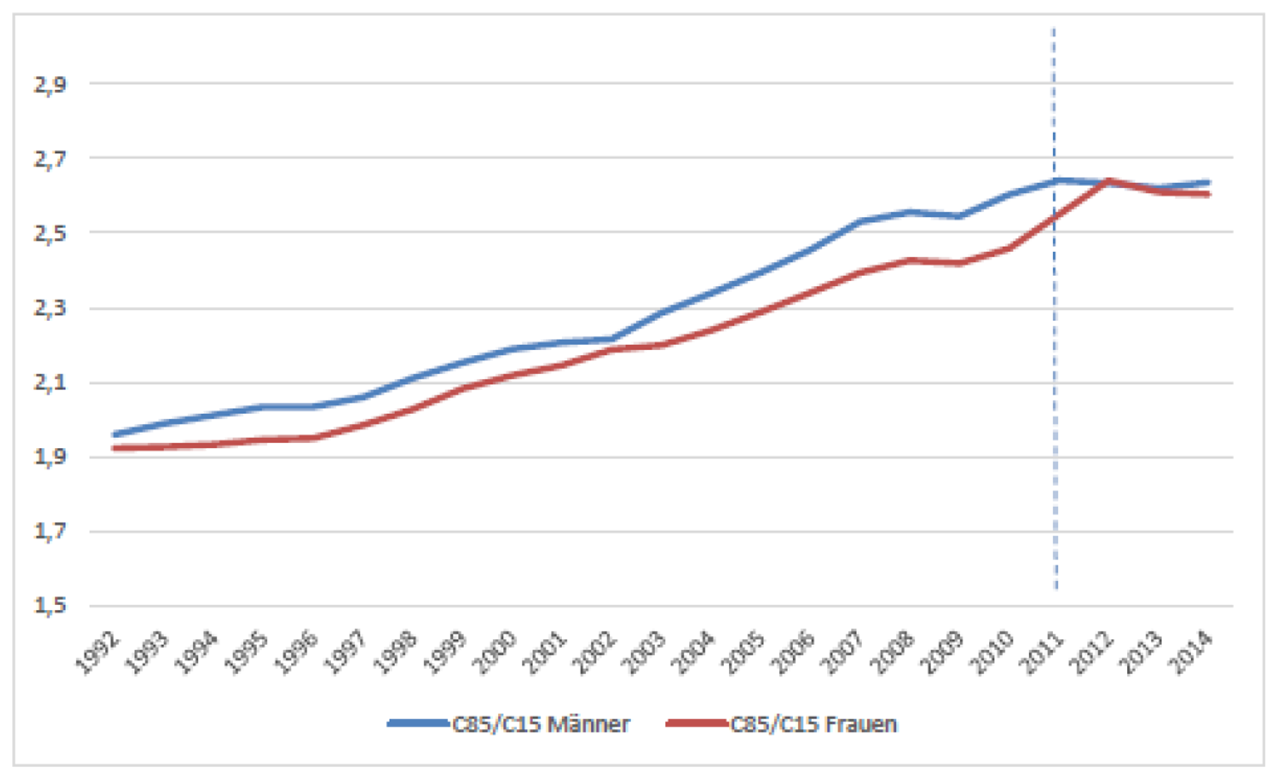

Die vorhandene empirische Evidenz lässt ferner derzeit noch keinen Schluss auf die zukünftige Entwicklung der Arbeitsbedingungen zu. So ist offen, ob sich die Lohnstruktur und die Einkommensperspektiven von bestimmten Beschäftigtengruppen ausdifferenzieren. Genauso wenig absehbar ist derzeit auch, ob im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung der Arbeitswelt die Verbreitung leistungs-, erfolgs- und zielorientierter Vergütungsmodelle zunehmen wird. Der Dezentralisierungstrend bei Entscheidungsbefugnissen und -verantwortung könnte dies begünstigen. Aussagen der Beschäftigten legen nahe, dass Termin- und Leistungsdruck und die Anforderungen an Multitasking in einem digitalisierten Arbeitsumfeld relativ hoch sind. Allerdings weisen die Beschäftigten in einem solchen Umfeld zugleich auch über größere Handlungs- und Entscheidungsspielräume auf, die es ihnen erlauben, diese höheren Anforderungen zu bewältigen. Empirische Evidenz für eine stärkere psychische Belastungssituation findet sich daher nicht. Gleiches gilt auch für die Frage, ob die Beschäftigten durch digitale Technologien für dienstliche Belange auf unzumutbare Weise permanent in der Freizeit erreichbar sein müssen. Nur eine Minderheit der Beschäftigten wird mehrmals in der Woche kontaktiert und auch unter diesen empfindet nur eine kleine Gruppe dies als eine stark belastende Situation.

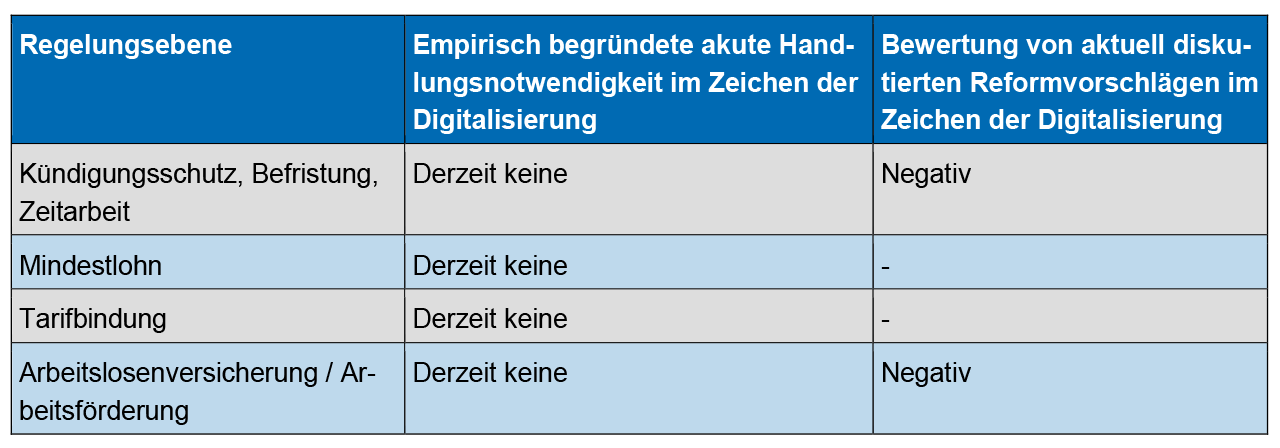

Vor diesem Hintergrund ist eine Anpassung des institutionellen Rahmens auf dem Arbeitsmarkt und im Sozialstaat voreilig, die sich zum Ziel setzt, die Beschäftigten vor vermeintlichen Gefahren der Digitalisierung zu bewahren. Im Gegenteil drohen die verschiedenen derzeit diskutierten Reformvorschläge die Anpassungsflexibilität des hiesigen Arbeitsmarktes einzuschränken, obwohl das derzeitige institutionelle Setting einen maßgeblichen Beitrag zum Aufbau der Beschäftigung und zum Rückgang der Arbeitslosigkeit geleistet hat. Eine Politik ohne solide empirische Grundlage läuft Gefahr, den beschäftigungspolitischen Erfolg der jüngeren Vergangenheit zu gefährden.

1. Einführung

Dampfmaschine, Fließband, computergestützte Maschinen - sie sind die Symbole für die vergangenen industriellen Revolutionen. Diese Innovationen haben die Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir Güter und Dienstleistungen produzieren, grundlegend verändert. Im 18. und 19. Jahrhundert revolutionierte die Erfindung der Dampfmaschine Textilindustrie, Schifffahrt und Eisenbahn und zog Landwirte und Handwerker vom Land in die Fabriken. 1914 wurde das Modell T von Ford in arbeitsteiligen Produktionsschritten am Fließband gefertigt. Die Elektrifizierung ermöglichte kostengünstige Massenproduktion und begründete damit die zweite industrielle Revolution. Mitte des 20. Jahrhunderts leitete die Erfindung des Computers die dritte Revolution ein. Seit Anfang der 1970er Jahre haben vermehrt auch das Internet und Robotertechnologien Einzug in die Fabriken gehalten.

Internet der Dinge, cyber-physische Systeme, big data und clouds - auch die Digitalisierung der Wirtschaft wird mit Symbolbegriffen verbunden. Sie stehen weniger für eine bestimmte Technologie als vielmehr für die Kombination und Interaktion mehrere Technologien. Ihnen wird das Potenzial zuerkannt, Arbeitswelt und Beschäftigungsperspektiven fundamental zu verändern. Die Digitalisierung wird daher häufig nicht als stetiger Prozess, sondern eher als radikale Umwälzung verstanden. Es verwundert daher wenig, dass unter solchen Bedingungen dann in der öffentlichen Diskussion vor allem Szenarien Konjunktur haben, bei denen die bestehenden und gegebenenfalls bewährten Strukturen auf den Prüfstand geraten. Die mediale Darstellung von Bedrohungsszenarien für einen fundamentalen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft verspricht jedenfalls mehr Aufmerksamkeit als jene von Potenzialszenarien, in denen Chancen skizziert werden.

Die Vergangenheit lehrt, dass vom technischen Fortschritt getriebene Veränderungen sich in der Arbeitswelt immer massiv auf die Nachfrage nach bestimmten Kompetenzen und Qualifikationen ausgewirkt haben. Es ist daher nachzuvollziehen, dass das Bundesarbeitsministerium (BMAS, 2015a) ein Grünbuch („Arbeiten 4.0“) vorgelegt hat, in dem insgesamt 30 Leitfragen in sechs Handlungsfeldern präsentiert werden, auf die in den kommenden Monaten eine Antwort gefunden werden soll.

Die Handlungsfelder sind:

1. Arbeit für Alle? Teilhabe an Arbeit sichern

2. Erwerbstätigkeit oder individueller Lebensrhythmus – wer gibt den Takt vor?

3. Soziale Marktwirtschaft reloaded? Gerechte Löhne und soziale Sicherheit

4. Einmal Fachkraft, immer Fachkraft? Qualifizieren für die Arbeit von heute und morgen

5. Wie arbeiten wir in der Arbeitswelt der Zukunft? Gute Arbeit im Digitalen Wandel erhalten

6. Wie arbeitet das erfolgreiche Unternehmen der Zukunft? Gute Unternehmenskultur und Demokratische Teilhabe

Bedrohungsszenarien öffnen die Tür für politischen Handeln, wo eigentlich keines erforderlich ist. Es ist zu befürchten, dass Antworten auf diese Leitfragen weniger empirischen Entwicklungen folgen, sondern vielmehr politischen Vorstellungen, wie eine Arbeitswelt aussehen sollte. Daher besteht dringender Aufklärungsbedarf in Öffentlichkeit, Wirtschaft und Politik, welche Konsequenzen der digitale Wandel haben wird. Denn, ob wir wirklich am Rande einer vierten industriellen Revolution stehen, bleibt abzuwarten.

Ziel des Gutachtens ist es, die Diskussion um die potenziellen Veränderungen der Arbeitswelt anhand von vorliegenden empirischen Ergebnissen zu versachlichen und Anhaltspunkte darüber zu geben, ob und in welchem Umfang die Sorge um negative Auswirkungen des digitalen Wandels begründet sind oder nicht. Denn Prognosen über langfristige Entwicklungen in der Arbeitswelt unterliegen einer hohen Unsicherheit, zumal sie häufig abgekoppelt von den aktuellen Bedingungen und der aktuellen Situation auf dem Arbeitsmarkt getroffen werden. Der Rückgriff auf vorhandene Daten und Fakten erlaubt dagegen eine Einschätzung, ob für die vorhergesagten Veränderungen bereits heute erste Anzeichen zu erkennen sind. Auf diese Weise werden auch Anhaltspunkte darüber gewonnen, wie die institutionellen Rahmenbedingungen gestaltet sein müssten, damit der digitale Wandel aus volkswirtschaftlicher Perspektive wohl-fahrtssteigernd wirkt und positive Beschäftigungsimpulse geben kann, gleichzeitig aber potenzielle negative Wirkungen für den einzelnen Betroffenen sachgemäß abgefedert werden können.

Die Studie gliedert sich in zwei Teile. In einem Analysekapitel wird zunächst geprüft, wie sich Beschäftigungsniveau, Beschäftigungsformen und Arbeitsbedingungen entwickelt haben und ob diese Veränderungen im Zusammenhang mit einer fortschreitenden Digitalisierung stehen. Anschließend wird darauf aufbauend diskutiert, ob überhaupt politischer Handlungsbedarf existiert und inwiefern die derzeit diskutierte Vorschläge treffsicher und effizient den Ordnungsrahmen der Arbeitswelt auf eine fortschreitende Digitalisierung ausrichten.

2. Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus?

2.1 Beschäftigungseffekte der Digitalisierung

Wenn technischer Fortschritt weitreichende Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft auslöst oder verstärkt bzw. erwartet oder vermutet wird, dass technologischer Wandel weitreichende Folgen auf Gesellschaft und Wirtschaft haben wird, werden vor allem Szenarien diskutiert, bei denen die bestehenden und gegebenenfalls bewährten Strukturen auf den Prüfstand geraten. Veränderungen des Status quo werden von den meisten Menschen jedoch mehr als Bedrohung denn als Chance wahrgenommen (Kahneman et al., 1991), und zwar umso stärker, je günstiger der Status quo von diesen eingeschätzt wird. Vor diesem Hintergrund ist es wenig erstaunlich, dass bei einer im internationalen Vergleich positiven Beschäftigungssituation hierzulande in den Medien und in der öffentlichen Diskussion Bedrohungsszenarien häufig mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen als Potenzialszenarien, in denen Chancen skizziert werden. Dies war auch zuletzt wieder zu beobachten, als auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos die Erwartung präsentiert und erörtert wurde, dass die Digitalisierung zu einem Abbau von fünf Millionen Arbeitsplätzen führen könnte. Diese Erwartung reiht sich damit in eine Reihe von Prognosen ein, denen zufolge Millionen von Arbeitsplätzen durch den von digitalen Technologien getriebenen Wandel bedroht seien (vgl. z. B. Frey/Osborne, 2013 oder ING-DiBa, 2015).

Durch die Debatte um die Auswirkungen der Digitalisierung zieht sich die uralte Angst des Menschen, sich selbst als Produktionsfaktor durch den technischen Fortschritt abzuschaffen. Im Zentrum steht dabei die Frage, inwieweit Roboter oder digitale Technologien die menschliche Arbeitskraft ersetzen und das Unternehmen der Zukunft mit vernetzten, sich selbst regulierenden Maschinen, Geräten und Produkten ohne Menschen auskommt. Daher ist es sinnvoll, in einem ersten Schritt zu überprüfen, inwieweit aus der vorliegenden empirischen Evidenz der Schluss auf positive oder negative Beschäftigungseffekte durch Automation und Rationalisierung möglich ist und welche Beschäftigtengruppen in einem solchen Fall davon betroffen sein können (s. 2.1.1). Der Fokus liegt dabei auf dem einzelnen Arbeitsplatz und auf verschiedenen Arbeitsplatztypen.

Technologischer Wandel kann darüber hinaus aber auch Geschäftsmodelle von Unternehmen auf den Prüfstand stellen, weil er zum Beispiel neuen Anbietern den Markteintritt ermöglicht und etablierte Unternehmen zum Marktaustritt zwingen könnte, wenn diesen die erfolgreiche Anpassung nicht gelingt. Davon können letztlich ganze Branchen betroffen sein. Darüber hinaus könnten über gesamtwirtschaftliche Kreislaufeffekte nachgelagerte Beschäftigungsimpulse ausgelöst werden, die die gesamtwirtschaftliche Beschäftigungsbilanz der Digitalisierung verbessern oder verschlechtern. In einem zweiten Schritt werden daher ausgewählte empirische Befunde vorgestellt, die die Betroffenheit von Branchen und der gesamten Volkswirtschaft in den Blick nehmen (s. 2.1.2).

Technologischer Wandel stellt nicht zwangsläufig die Beschäftigungsperspektiven auf den Prüfstand. Negative Beschäftigungseffekte werden unwahrscheinlicher, wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Lage sind, sich an die Veränderungen anzupassen. Dazu müssen sie die Kompetenzen aufweisen, aufbauen oder weiterentwickeln, die erforderlich sind, um die Arbeitsaufgaben in dem veränderten Umfeld adäquat erfüllen zu können. In einem dritten Schritt wird daher auf Basis ausgewählter empirischer Evidenz geprüft, welche Kompetenzen im digitalen Wandel an Bedeutung gewinnen könnten (s. 2.1.3)

2.1.1 Automatisierung und Rationalisierung

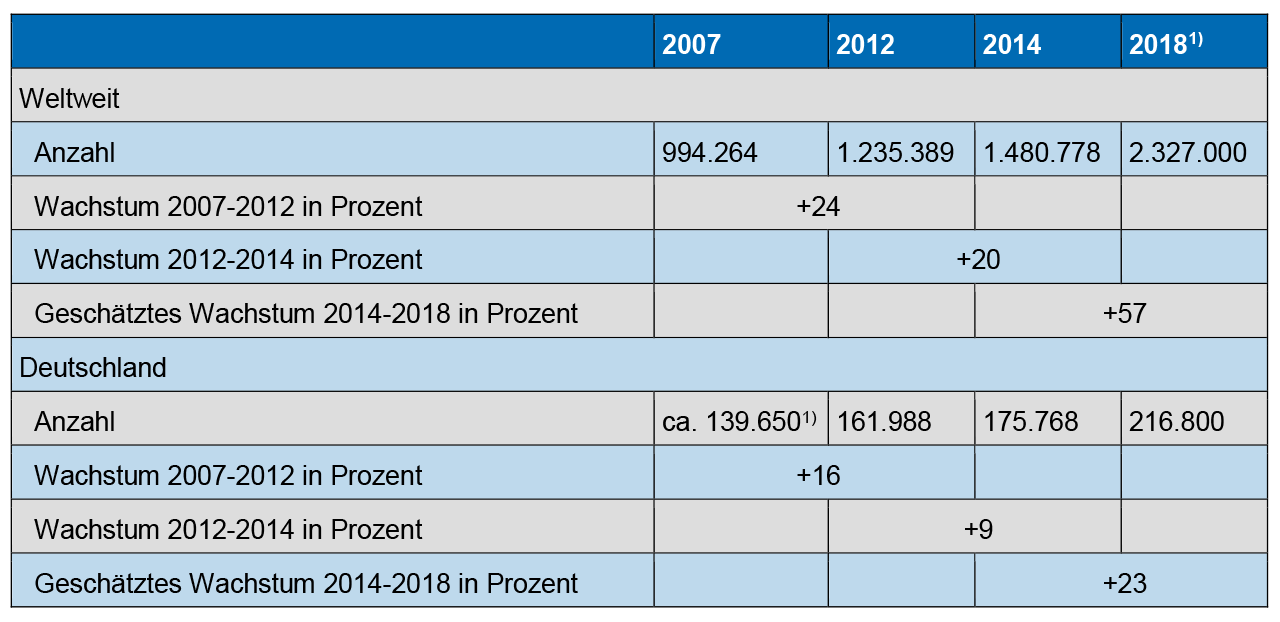

Die Diskussion um die Automationswirkungen und Rationalisierungseffekte durch Industrie 4.0 als Teilvariante des digitalen Wandels muss vor dem Hintergrund gesehen werden, dass in den letzten Jahren die Anzahl der im Einsatz befindlichen multi-funktionalen Industrieroboter in der vergangenen Dekade massiv angestiegen ist. Weltweit stieg die Anzahl der Industrieroboter zwischen 2007 und 2012 um 24 Prozent, in den nächsten beiden Folgejahren um rund weitere 20 Prozent (s. Tabelle 2-1). Bis 2018 wird mit einem massiven Anstieg auf über 2,3 Millionen Einheiten gerechnet. Dies wäre mehr als eine Verdopplung in einer guten Dekade. Auch wenn die Dynamik in Deutschland zwischen 2007 und 2014 schwächer verlaufen ist und bis 2018 als schwächer eingeschätzt wird, wird erwartet, dass sich der Bestand der Industrieroboter um rund die Hälfte vergrößert. Deutschland bleibt damit neben Nordamerika und den asiatischen Ländern China, Südkorea und Japan einer der Hauptanwender von multifunktionaler Robotertechnik.

Eine empirische Untersuchung signalisiert, dass sich die Nutzung von Industrierobotern in Deutschland anders als in anderen Ländern auf eine relativ geringe Anzahl von Industrieunternehmen konzentriert (Jäger et al., 2015, 36 ff.). So ist der Anteil der Unternehmen, die überhaupt Industrieroboter einsetzen relativ klein und auch der Anteil der Unternehmen, die Industrieroboter intensiv einsetzen, bleibt im Vergleich zu anderen Ländern zurück. Ob Roboter hierzulande oder in anderen Ländern zum Einsatz kommen, steht in einem signifikanten Zusammenhang mit der Größe eines Unternehmens und dem Umfang der Losgrößen in der Produktion und ist vor allem bei einer mittleren Produktkomplexität zu beobachten (Jäger et al., 2015, 79).

Eine steigende Verbreitung von multi-funktionalen Industrierobotern oder vergleichbarer Technologien impliziert, dass das Automatisierungs- und Rationalisierungspotenzial in einer Volkswirtschaft wächst und damit auch die Anzahl der negativ betroffenen Beschäftigten. Dabei stellt sich zudem die Frage, welche Beschäftigten davon betroffen sein könnten.

Frey und Osborne (2013) kommen für die USA zu dem Schluss, dass 47 Prozent aller heutigen Arbeitsplätze in den nächsten Jahrzehnten durch die Digitalisierung bedroht sein könnten. Dabei schätzen sie, ausgehend von einer Expertenbefragung, das Automatisierungspotenzial für 702 Berufe. Besonders gefährdet sind nach Ansicht der Autoren Beschäftigte im Bereich Transport und Logistik. Demnach könnten schon mittelfristig selbst fahrende Autos oder Drohnen einen Großteil der Warenauslieferung oder Postzustellung übernehmen. Aber auch Bürohilfskräfte und selbst ein Großteil der Beschäftigten im Dienstleistungsbereich zählen laut Frey und Osborne zu jenen Beschäftigten, die sich gut durch Roboter ersetzen ließen. In anderen Studien sind die Befunde bzw. die Methodik auf Deutschland übertragen worden. Bonin et al. (2015, 10) kommen zu dem Ergebnis, dass hierzulande 42 Prozent der Arbeitsplätze aufgrund der Zugehörigkeit zu bestimmten Berufen einem hohen Automatisierungsrisiko unterliegen. Die ingDiba (2015) ermittelt sogar einen Anteil von 59 Prozent gefährdeter Jobs.

Bonin et al. (2015, 11 ff.) weisen aber zugleich auf ein strukturelles Problem einer einfachen Übertragung des berufsorientierten Ansatzes von Frey und Osborne hin. Das Tätigkeitsprofil der Personen innerhalb der Berufsgruppe kann sich unterscheiden und ist auch nicht konstant. Ein berufsorientierter Ansatz läuft damit Gefahr, aufgrund der Annahme eines homogen Tätigkeitsprofils innerhalb einer Berufskategorie und heterogener Tätigkeitsprofile zwischen Berufsgruppen, die Automatisierungswahrscheinlichkeit für einen Beruf fehl einzuschätzen. Bonin et al. (2015) übernehmen daher lediglich die Automatisierungswahrscheinlichkeit von Tätigkeiten. Da Beschäftigte in Berufen, die nach Frey und Osborne einem hohen Automatisierungsrisiko unterliegen (>70 Prozent), ebenfalls auch nur bedingt automatisierbare Aufgaben wahrnehmen, sinkt der Anteil der Arbeitsplätze mit hoher Automatisierungswahrscheinlichkeit in Deutschland auf 12 Prozent. In den USA sind es nur noch 9 Prozent. Unabhängig davon, dass das Ausmaß der potenziellen Betroffenheit bei einem tätigkeitsorientierten Ansatz deutlicher geringer ist, zeigt sich ein bekanntes Bild, dass Arbeitsplätze von Geringqualifizierten einer deutlichen größeren Automatisierungswahrscheinlichkeit unterliegen (Bonin et al., 2015, 16).

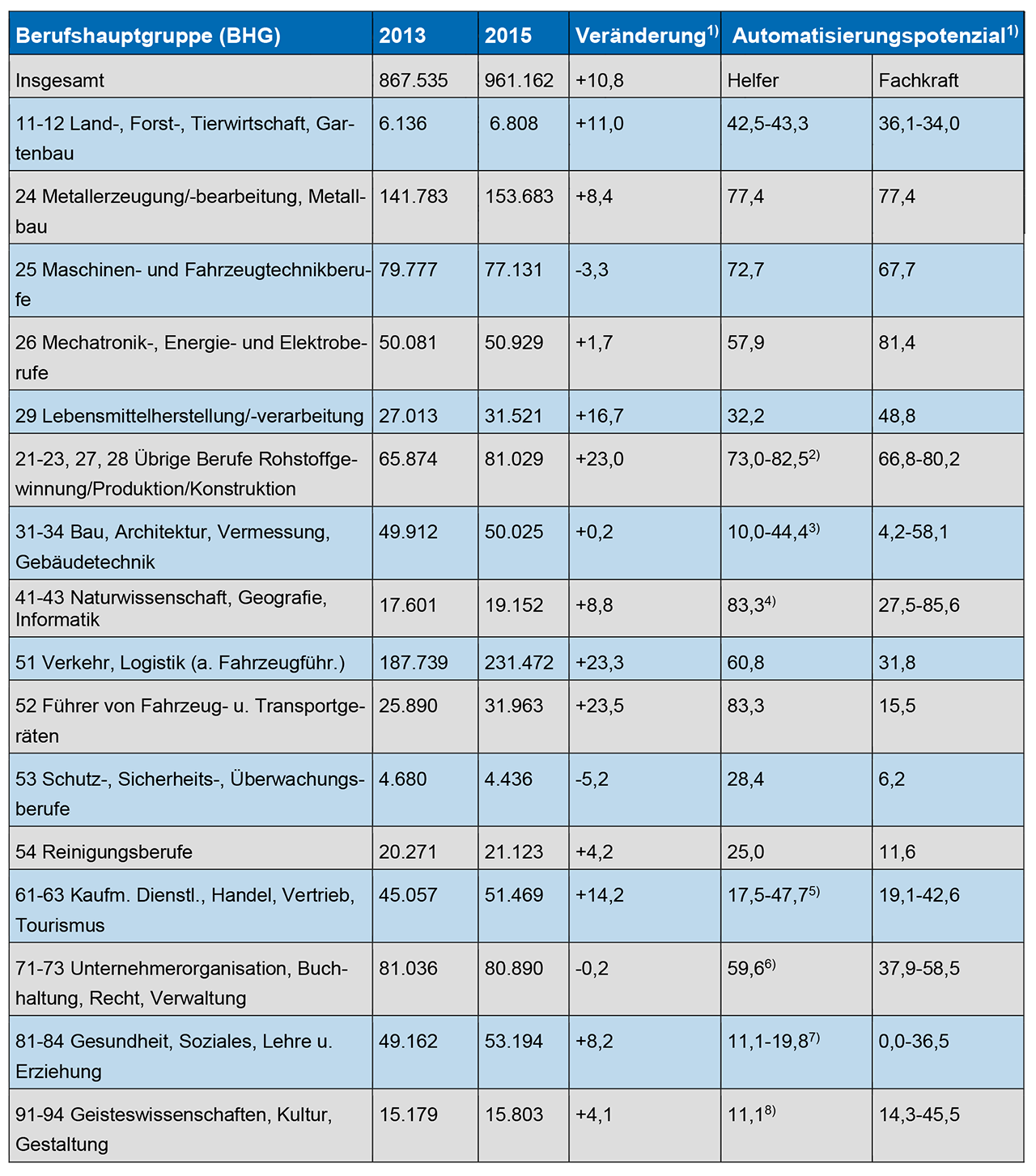

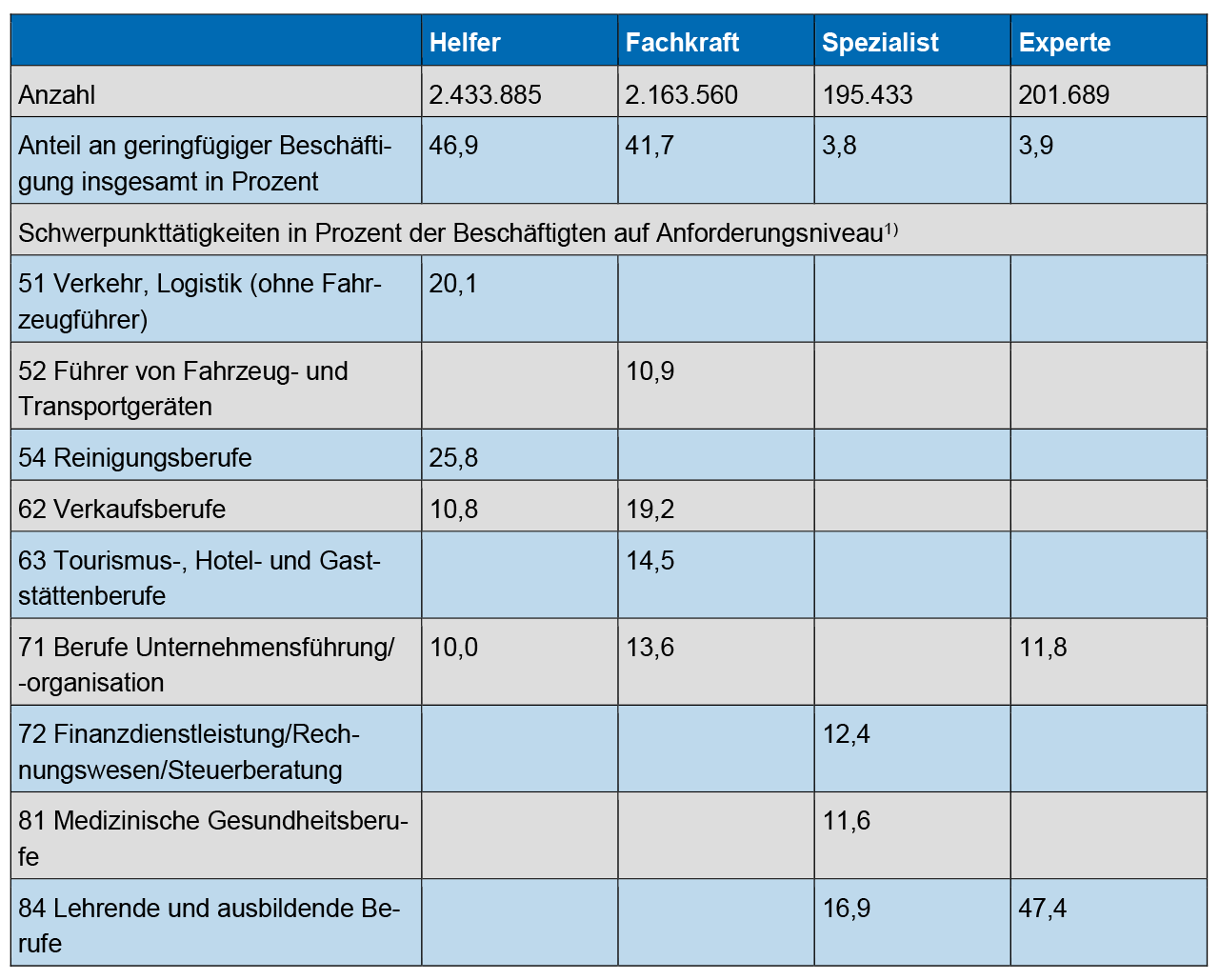

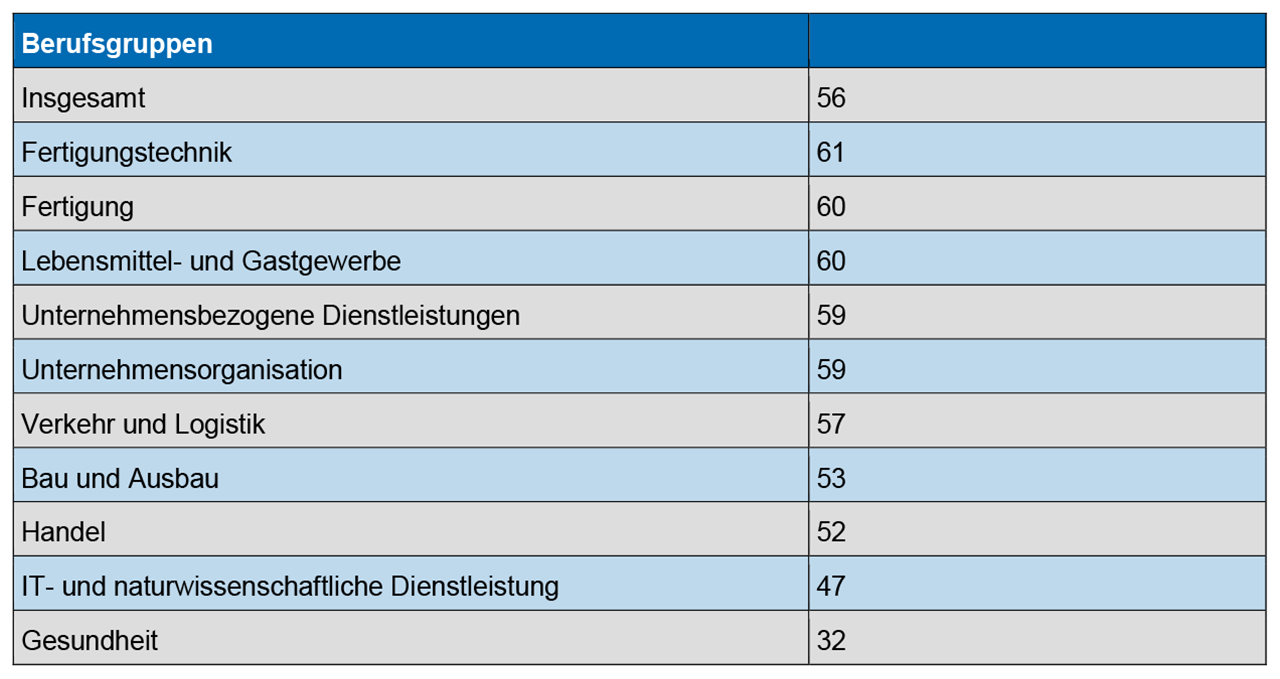

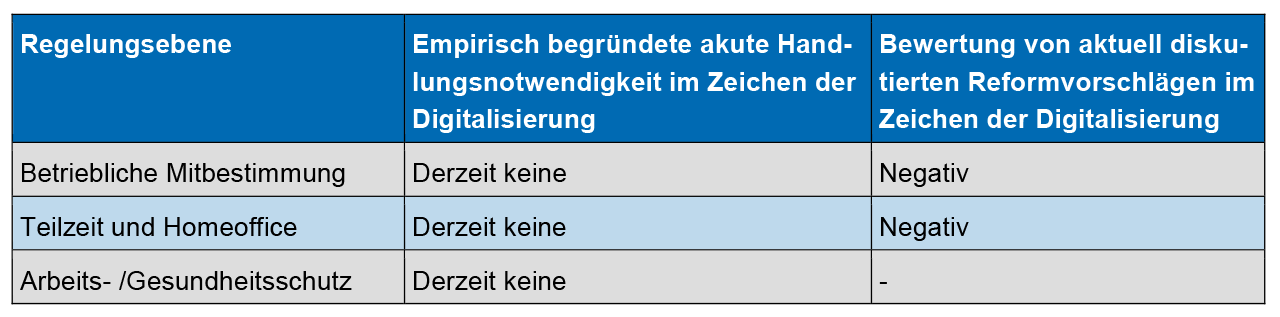

Einen ähnlichen Ansatz wählen Dengler und Matthes (2015). Auch sie betrachten das Substituierbarkeitspotenzial von Tätigkeiten, wobei ebenfalls Routinetätigkeiten als potenziell automatisierbar gelten. Dieses Substituierbarkeitspotenzial wird durch den Anteil der Routineanforderungen an den Kernanforderungen eines einzelnen Berufs approximiert. Die einzelnen Berufe werden zu Berufshauptgruppen aggregiert und nach dem Anforderungsniveau differenziert, sodass die Beschäftigten innerhalb eines Berufssegments den Gruppen Helfer, Fachkraft, Spezialist oder Experte zugeordnet werden können.

Tabelle 2-2 zeigt, dass bei den Helfern und Fachkräften die Anzahl der Berufshauptgruppen mit einem großen Anteil von Anforderungen, die von Computern oder computergesteuerten Maschinen übernommen werden können (d. h. > 70 Prozent = hohes Substituierbarkeitspotenzial), vergleichbar hoch ist (auch wenn der Anteil der betroffenen Berufshauptgruppen bei Helfer größer ist). Die Spannbreiten des Substituierbarkeitspotenzials der jeweils betroffenen Berufshauptgruppen in den beiden Anforderungsniveaus fallen gleich groß aus. Bei ausgewählten betroffenen Berufshauptgruppen ist auch das Substituierbarkeitspotenzial bei beiden Anforderungsniveaus identisch. Dies trifft zum Beispiel auf Berufe in der Kunststoff- und Holzerstellung und -verarbeitung (Helfer: 73,0 Prozent, Fachkraft: 73,2 Prozent), in der Metallerzeugung und -bearbeitung sowie dem Metallbau (Helfer: 77,4 Prozent, Fachkraft: 77,4 Prozent) oder bei den Mathematik-, Biologie-, Chemie- und Physikberufen (Helfer: 83,3 Prozent, Fachkraft: 85,6 Prozent) zu (Dengler/Matthes, 2015, 27 ff.). Im Durchschnitt weisen Helfer und Fachkräfte mit etwa 45 Prozent ein gleich hohes Substitutionspotenzial auf, weil Tätigkeiten, die Letztere ausüben, zum Teil besser in programmierbare Algorithmen umgewandelt und dadurch leichter durch Computer ersetzt werden können (Dengler/Matthes, 2015, 12).

Object

Object

Es wird zudem deutlich, dass die Beschäftigten in Helfertätigkeiten keinesfalls immer einem hohen Risiko unterliegen, von Computern oder computergesteuerten Maschinen substituiert zu werden, sondern in relativ vielen Berufshauptgruppen (9 von 25) voraussichtlich nur in geringem Ausmaß betroffen sein könnten. Zugleich verdeutlicht Tabelle 2-2, dass auch unter den Spezialisten in einer Reihe von Berufen eine mittlere bis hohe Anzahl potenziell substituierbarer Tätigkeiten zu beobachten sind. Dazu zählen relativ häufig vor allem Fertigungsberufe und fertigungstechnische Berufe (Dengler/Matthes, 2015, 16). Berücksichtigt man die Anzahl der Beschäftigten in den verschiedenen Berufshauptgruppen arbeiten etwa 15 Prozent der Beschäftigten in Berufen mit einem hohen Substituierbarkeitspotenzial über 70 Prozent (Dengler/Matthes, 2015, 21). Die Untersuchung bestätigt damit die Befunde der Studie von Bonin et al. (2015).

Nun darf ein hohes Substituierbarkeitspotenzial oder Automatisierungsrisiko nicht verwechselt werden mit dem Umstand, dass die Arbeitsplätze auch tatsächlich wegfallen (müssen). So verweisen bereits Bonin et al. (2015, 18 f.) darauf, dass technische Automatisierungspotenziale überschätzt werden könnten, wenn eine Tätigkeit implizites Wissen oder Intuition voraussetzt oder rechtliche, gesellschaftliche oder ethische Hürden der Umsetzung einer neuen Technologie im Wege stehen. Ferner muss beachtet werden, dass die Implementierung neuer Technologien mit hohen Investitionskosten verbunden sein kann. Die Investitionen müssen sich daher rechnen, was voraussetzt, dass das technologische Automatisierungs- oder Rationalisierungspotenzial auch ökonomisch erforderlich ist. Offen ist, ob und wie sich die relativen Faktorpreise von Kapital und Arbeit verändern könnten.

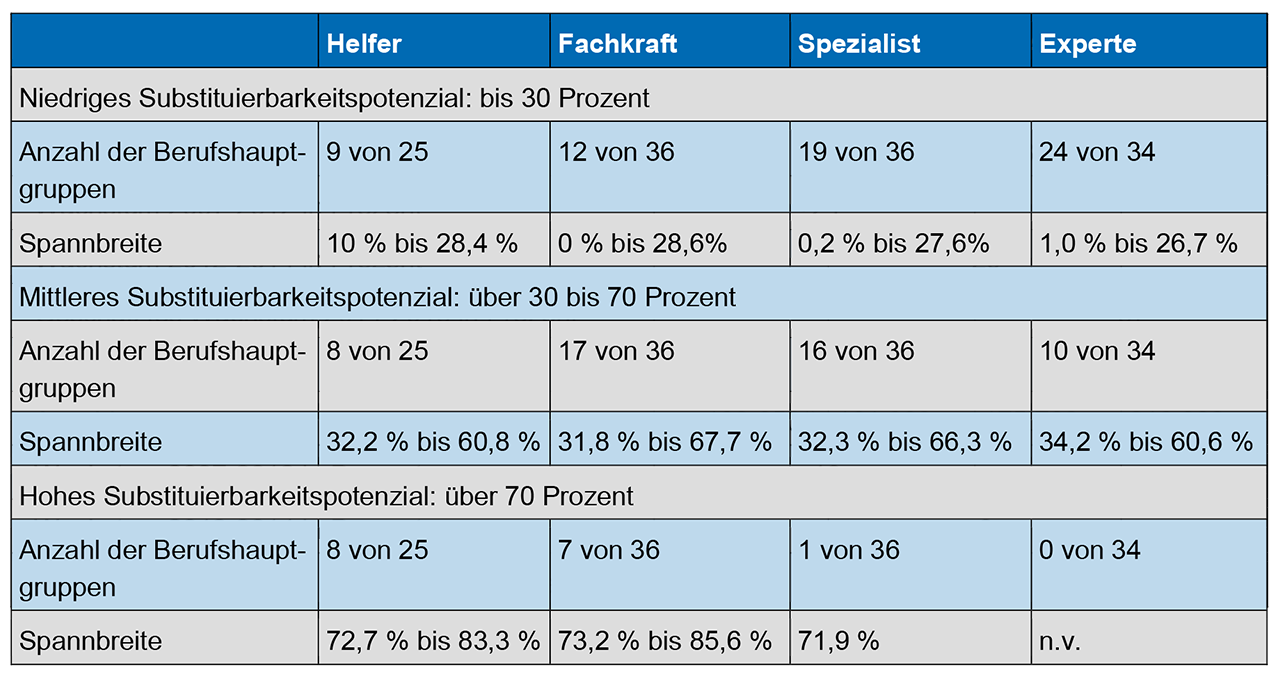

Zumindest in kurzer Frist ist kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Beschäftigungsentwicklung und Substituierbarkeitspotenzial zu erkennen (s. Tabelle 2-3). Die Korrelationskoeffizienten weisen nur bei Fachkräften, Spezialisten und Experten das zu erwartende negative Vorzeichen auf. Ein negatives Vorzeichen bedeutet, dass die Beschäftigungsentwicklung in einer Berufshauptgruppe tendenziell zurückhaltender verläuft, wenn sie ein relativ hohes Automatisierungspotenzial aufweist. Eine signifikante Korrelation ist auch nur in einer Konstellation zu beobachten, nämlich bei den Fachkräften für den Zeitraum 30. Juni 2014 bis 30. Juni 2015. Dabei ist zu beachten, dass die Beschäftigungsentwicklung in allen Berufshauptgruppen auf allen Anforderungsniveaus positiv verlaufen ist oder zumindest stabil geblieben ist.

Zurück zur Übersicht

Tabelle 2-3: Beschäftigungsentwicklung und Substituierbarkeitspotenzial

Korrelationskoeffizienten nach Pearson

Ausgeübte Tätigkeit nach der KldB 2010. *: Zweiseitige Signifikanz auf 5-Prozentniveau.

Ausgeübte Tätigkeit nach der KldB 2010. *: Zweiseitige Signifikanz auf 5-Prozentniveau.

Eine Analyse auf Basis der Berufsklassifikation KldB2010 ist nur für die jüngste Vergangenheit möglich. Der Zeitraum zur Analyse von potenziellen Beschäftigungswirkungen der Automatisierung unter Berücksichtigung der heute geschätzten Substitutionsmöglichkeiten ist folglich sehr kurz. Die Befunde könnten daher unter dem Vorbehalt stehen, dass sich in längerer Perspektive bereits unterschiedliche Entwicklungslinien aufgezeigt hätten. Allerdings signalisieren auch andere empirische Untersuchungen, dass sich aus Automatisierung oder Digitalisierung keinesfalls zwangsläufig negative Beschäftigungsentwicklungen ergeben müssen:

- Jäger et al. (2015, 83) finden in ihrer empirischen Untersuchung, die Betriebe in insgesamt sieben Ländern erfasst, zwar eine signifikant positive Korrelation zwischen Umfang des Robotereinsatzes und der Arbeitsproduktivität, aber keinen statistisch abgesicherten Effekt auf die totale Faktorproduktivität. Ein Rationalisierungsszenario wäre denkbar, weil eine gegebene Outputmenge mit einem geringeren Arbeitseinsatz herstellbar wäre. Allerdings signalisieren vertiefende ökonometrische Analysen keinen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen dem Umfang des Robotereinsatzes in einem Betrieb und einer Veränderung der Belegschaftsgröße.

- Graetz und Michaels (2015) zeigen für die Volkswirtschaft als Ganzes, dass sich die zunehmende Nutzung von Robotern in 17 Ländern und verschiedenen Industriezweigen zwischen 1993 und 2007 positiv auf die Arbeitsproduktivität und das Wirtschaftswachstum ausgewirkt hat. So erhöhte der Einsatz von Robotertechnik zum Beispiel das BIP-Wachstum im Schnitt um 0,37 Prozentpunkte. Die Gesamtzahl der Arbeitsstunden war hingegen durch den stärkeren Robotereinsatz nicht betroffen, was gegen die Befürchtung eines gesamtwirtschaftlichen Beschäftigungsrückgangs im Zuge des arbeitssparenden technischen Fortschritts spricht.

- Kromann et al. (2011) zeigen für sieben Länder auf Branchenebene, dass sowohl in kurzer wie in langfristiger Perspektive die Arbeitsproduktivität durch einen höheren Einsatz von Industrierobotern steigt. Die Beschäftigung sinkt im Zusammenhang mit dem Einsatz von Robotern in kurzer Frist tendenziell (allerdings nur signifikant auf 10-Prozentniveau und nicht robust) und wächst in langer Frist eher (allerdings nicht signifikant). Dies könnte man als schwache empirische Evidenz dafür interpretieren, dass der arbeitssparende technische Fortschritt bei konstantem Output und Kapitalstock unter bestimmen Voraussetzungen (z. B. geringe Substitutionselastizität zwischen Arbeit und Kapital) mit Beschäftigungseinbußen einhergeht (kurze Frist), aber auf lange Sicht aufgrund der geringeren Grenzkosten der Produktion zu einem Anstieg im Output und einem größeren Kapitalstock führen kann. Die empirische Analyse signalisiert zudem, dass in langfristiger Perspektive der statistische Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Industrierobotern (Automatisierung) und der Arbeitsproduktivität bzw. der Beschäftigung unabhängig ist vom komplementären Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien.

- Hammermann und Stettes (2015a) wählen einen anderen Ansatz und klassifizieren die Unternehmen nach dem Grad der Befassung mit dem Thema Digitalisierung und der Bedeutung des Internets für die geschäftlichen Aktivitäten. Ihr Ansatz geht folglich über den Fokus Einsatz von Industrierobotern hinaus. Sie unterscheiden dabei zwischen Unternehmen, die sich bereits durch einen hohen Grad der Digitalisierung auszeichnen, und solchen, bei denen das Thema Digitalisierung bislang noch nicht so weit oben auf der Agenda gestanden hat. Ein zentrales Merkmal hoch digitalisierter Unternehmen ist ein relativ großer Anteil von Beschäftigten an Arbeitsplätzen mit Internetzugang. Auch in dieser Untersuchung findet sich kein Hinweis für eine negative Beschäftigungswirkung im Zusammenhang mit dem Digitalisierungsprozess. Insgesamt verzeichnete jeweils die Hälfte der befragten Unternehmen in beiden Gruppen in den letzten zwei Jahren einen Beschäftigungsaufbau. Auch mit Blick auf die Beschäftigungsentwicklung in der mittleren Frist (bis zu fünf Jahre) sind keine signifikanten Unterschiede zwischen stark digitalisierten und weniger digitalisierten Betrieben zu erkennen. Dies gilt für alle Qualifikationsniveaus.

Zusammengefasst besteht derzeit noch eine große Unsicherheit über das Ausmaß der potenziellen Beschäftigungseffekte, die im Zusammenhang mit der Einführung digitaler Technologien und Automatisierungstechnologien entstehen könnten, und der Betroffenheit bestimmter Beschäftigtengruppen. Erschwerend kommt hinzu, dass ein technologiegetriebener Beschäftigungsimpuls mit unterschiedlichen Beschäftigungswirkungen in der kurzen und langen Frist zudem überlagert werden kann von gesamtwirtschaftlichen Anpassungsprozessen (Bonin et al., 2015, 20 f.) oder von branchenbezogenen Umwälzungen, wenn komplette Geschäftsmodelle auf den Prüfstand geraten.

Zusammengefasst besteht derzeit noch eine große Unsicherheit Über das Ausmaß der potenziellen Beschäftigungseffekte, die im Zusammenhang mit der EinfÜhrung digitaler Technologien und Automatisierungstechnologien entstehen könnten, und der Betroffenheit bestimmter Beschäftigtengruppen. Erschwerend kommt hinzu, dass ein technologiegetriebener Beschäftigungsimpuls mit unterschiedlichen Beschäftigungswirkungen in der kurzen und langen Frist zudem Überlagert werden kann von gesamtwirtschaftlichen Anpassungsprozessen (Bonin et al., 2015, 20 f.) oder von branchenbezogenen Umwälzungen, wenn komplette Geschäftsmodelle auf den PrÜfstand geraten.

2.1.2 Sektoraler und gesamtwirtschaftlicher Wandel

Knapp zwei Drittel der hiesigen Unternehmen gehen Auswertungen des IW-Personalpanels 2014 zufolge davon aus, dass sie ihre Anpassungsfähigkeit an sich verändernde Marktbedingungen erhöhen müssen, um von einer zunehmenden Verbreitung des Internets in den kommenden Jahren profitieren zu können. Unter den hoch digitalisierten Unternehmen sind es mit drei Viertel deutlich mehr als unter den weniger digitalisierten mit gut der Hälfte (IW Köln, 2015, 126). Marktbedingungen verändern sich insbesondere durch den Eintritt neuer Wettbewerber oder den Rückgang oder das Wachstum von Marktanteilen von etablierten Marktteilnehmern, wodurch Konzentrationsprozesse ausgelöst oder beschleunigt werden und sich damit neue Marktmachtstrukturen etablieren. Dann geraten weniger Berufe oder einzelne berufliche Tätigkeiten auf den Prüfstand, sondern vielmehr Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle und die damit verbundenen Arbeitsplätze. Besonders markant werden die Veränderungen dort wahrgenommen, wo sich das Konsumverhalten des Einzelnen durch den Zugriff auf orts- und zeitungebundene Dienste und den Zugang zu Netzwerken verändert. Gerade der Bankensektor, die Medienwirtschaft, der Transportsektor und der Handel gelten neben dem Gesundheitssektor und der Energiewirtschaft als die Bereiche, in denen etablierte Geschäftsmodelle durch die digitale Wirtschaft auf den Prüfstand geraten (OECD, 2015, 54 f. und 148 ff.).

Auswertungen des IW-Personalpanels signalisieren, dass der Digitalisierungsgrad – gemessen an der Befassung mit dem Thema Digitalisierung und der Bedeutung des Internets für die Geschäftsaktivitäten – in den unternehmensnahen Dienstleistungsbranchen höher ist als in der Industrie (IW Köln, 2015, 114 ff.). Darunter fallen die Wirtschaftszweige Banken/Versicherungen, Verkehr/Logistik, Großhandel, Medien/Informationswirtschaft sowie Wirtschaftsnahe Dienste. Der Befund eines relativ hohen Digitalisierungsgrads von Unternehmen in den unternehmensnahen Dienstleistungen korrespondiert im Großen und Ganzen mit einem Digitalisierungsgrad, der auf Basis der Patentanmeldungen mit Digitalisierungstechnologien in Relation zu allen Patentanmeldungen in einem Wirtschaftszweig und der Bedeutung der Vorleistungen aus digitalisierten Wirtschaftszweigen gemessen wird. Demzufolge waren die Wirtschaftsbereiche Audiovisuelle Medien und Rundfunk (Digitalisierungsgrad: 58,2 Prozent), Erbringung von Finanzdienstleistungen (47,3 Prozent), Werbung und Marktforschung (51,4 Prozent, Telekommunikation (52,4 Prozent), Rechts- und Steuerberatung/Unternehmensberatung (47,1 Prozent) und IT- und Informationsdienstleister (47,5 Prozent) im Jahr 2012 vergleichsweise stark digitalisiert (PROGNOS, 2015, 19 und 46). Ein ähnliches Bild ergibt sich auch bei der Betrachtung eines Digitalisierungsgrades, der unter anderem die Vertriebsaktivitäten über das Internet, die Anteile der Beschäftigten, die am Computer und an einem Internetarbeitsplatz tätig sind, und die Art des Internetzuganges berücksichtigt. Auch bei dieser Betrachtungsweise ist eine relativ starke Durchdringung des Telekommunikationssektors, des Bereichs Verlagswesen/ audiovisuelle Medien/Rundfunk, der IT- und Informationsdienstleister sowie der Finanz- und Versicherungsdienstleister zu erkennen (BMWi, 2014, 14).

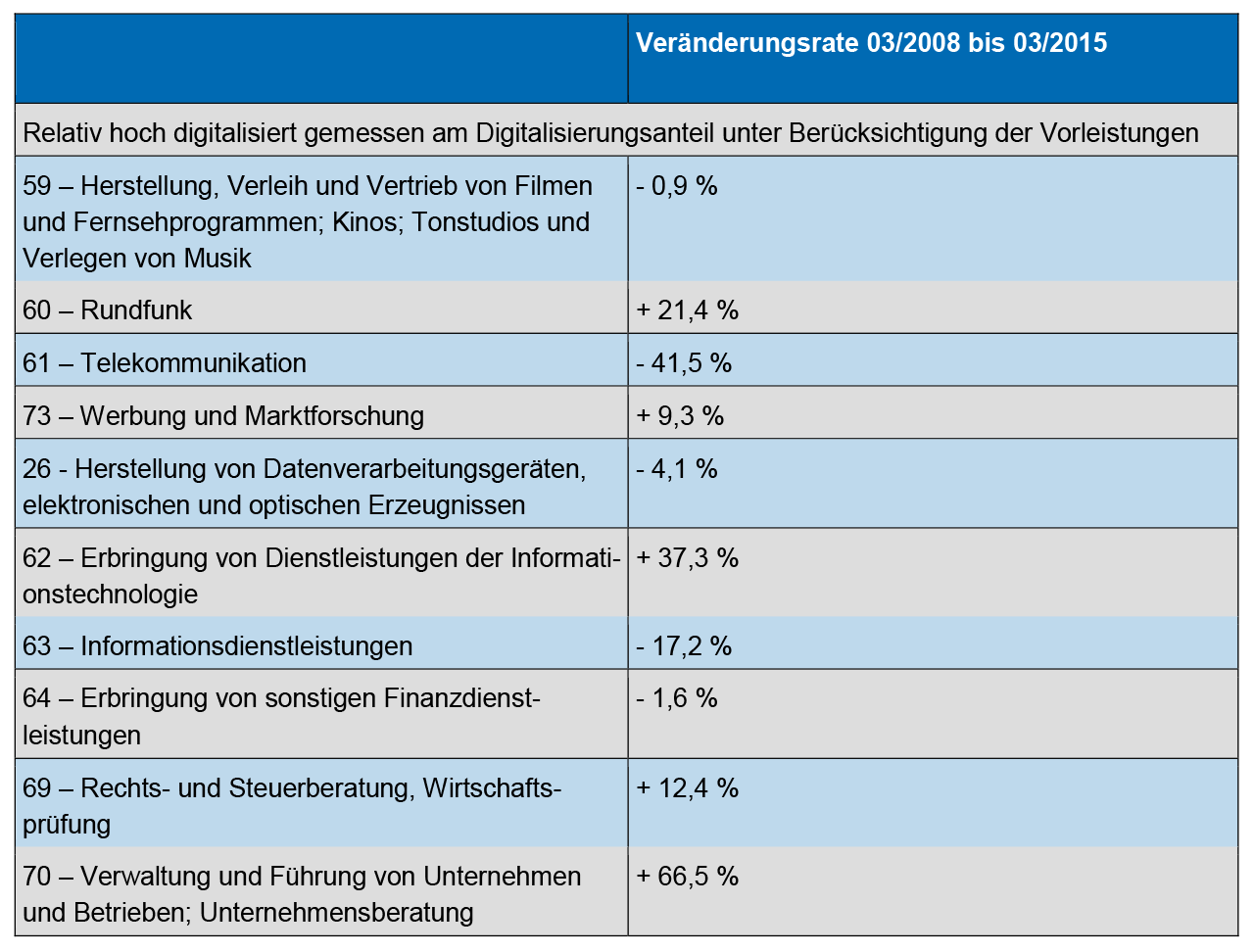

Der Blick in die Beschäftigtenstatistik signalisiert allerdings, dass die Entwicklung in den entsprechenden Wirtschaftszweigen zwischen 2008 und 2015 höchst unterschiedlich verlaufen ist (s. Tabelle 2-4). Diese Heterogenität ist selbst innerhalb der Wirtschaftsbereiche zu beobachten, wenn man die Wirtschaftszweigklassen 59 und 60, 62 und 63 sowie 69 und 70 miteinander vergleicht. Offen ist dabei, ob der Beschäftigungsabbau bzw. der -aufbau im Zusammenhang mit der zunehmenden Digitalisierung und sich verändernden Geschäftsmodellen gestanden hat. Wenn aber bereits Vergangenheitswerte kaum einen eindeutigen Schluss zulassen, wie sich durch die Digitalisierung verändernde Wettbewerbsbedingungen für etablierte Unternehmen und potenzielle Wettbewerber auf die Beschäftigung in einer Branche niederschlagen, unterliegen sämtliche Prognosen einer hohen Unsicherheit.

Hinzu kommt schließlich noch ein weiterer Aspekt. Selbst wenn einzelne Branchen eindeutig positiv oder negativ von der Digitalisierung betroffen sein sollten, bedeutet dies gleichfalls noch nicht, dass sich aus den erwarteten oder bereits zu beobachtenden Veränderungen automatisch gleichgerichtete Entwicklungen auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene ergeben müssen. Hierzu bedarf es gesamtwirtschaftlicher Analysen.

Ziffer: Wirtschaftszweigklassen nach WZ2008.

Ziffer: Wirtschaftszweigklassen nach WZ2008.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat ein Szenario über die potenziellen Beschäftigungsveränderungen in Berufshauptfeldern und der Gesamtwirtschaft erstellt, dass sich im Zusammenhang mit der Verbreitung von Industrie 4.0 aufgrund gesamtwirtschaftlicher Kreislaufeffekte ergeben könnte (Wolter et al., 2015). Dabei stehen Veränderungen der Wirtschaftsstruktur und der Struktur der Investitionstätigkeiten im Vordergrund. Die Autoren gehen dabei von folgenden Annahmen aus:

7. Ausrüstungsinvestitionen: Eine zunehmende Verbreitung des Konzepts Industrie 4.0 geht mit einem Anstieg der Ausrüstungsinvestitionen einher, die erforderlich werden, da der vorhandene (alte) Kapitalstock umgerüstet und nach und nach ersetzt werden muss (neue Ausrüstungsinvestitionen). Entsprechend profitieren die Branchen in unterschiedlichem Umfang von diesem Investitionszyklus.

8. Bauinvestitionen: Es wird mit einem temporären Anstieg der Bauinvestitionen gerechnet, um die erforderliche digitale Infrastruktur auszubauen (z. B. Breitbandtechnologien). Gerade für digital ausgerichtete Betriebe ist ein schnellerer Zugang zum Internet eine zentrale Voraussetzung dafür, dass sie von der zunehmenden Verbreitung des Internets auch profitieren können (IW Köln, 2015, 126).

9. Ressourcenaufwand: Die Autoren gehen davon aus, dass die Betriebe zusätzlich Investitionen in die Weiterbildung, in Beratungs- und IT-Dienstleistungen tätigen werden, um die Potenziale von Industrie 4.0 ausschöpfen zu können. Dies ermöglicht es ihnen, den Ressourceneinsatz zu reduzieren.

Für die einzelnen Branchen und Berufshauptfelder werden Beschäftigungseffekte ermittelt, die sich aus den Teilszenarien, die hinter den Annahmen 1. bis 3. stehen, ergeben. Ausschlaggebend für die Arbeitsmarktwirkung sind die Betroffenheit der Branchen sowie die Verteilung der einzelnen Berufsfelder auf die verschiedenen Branchen bzw. deren Beschäftigungsanteil innerhalb einer Branche. Die drei Teilszenarien werden durch ein viertes Teilszenario ergänzt, bei dem die Autoren auf die Überlegungen von Dengler und Matthes (2015) zurückgreifen, dass die Rationalisierungswahrscheinlichkeit vom Umfang der Routinetätigkeiten abhängt.

10. Automation: Die Substituierbarkeit von Tätigkeiten durch Computertechnologien führt zu einer Veränderung der Berufsfeldstruktur in einer Branche. Der Beschäftigungseffekt ist vor diesem Hintergrund umso günstiger, je größer der Anteil der Nicht-Routine-Tätigkeiten in einem Berufsfeld und je größer der Anteil der Beschäftigten dieses Berufsfeldes in einer Branche ist. Im Umkehrschluss gilt das Gegenteil für das Gewicht von Routinetätigkeiten.

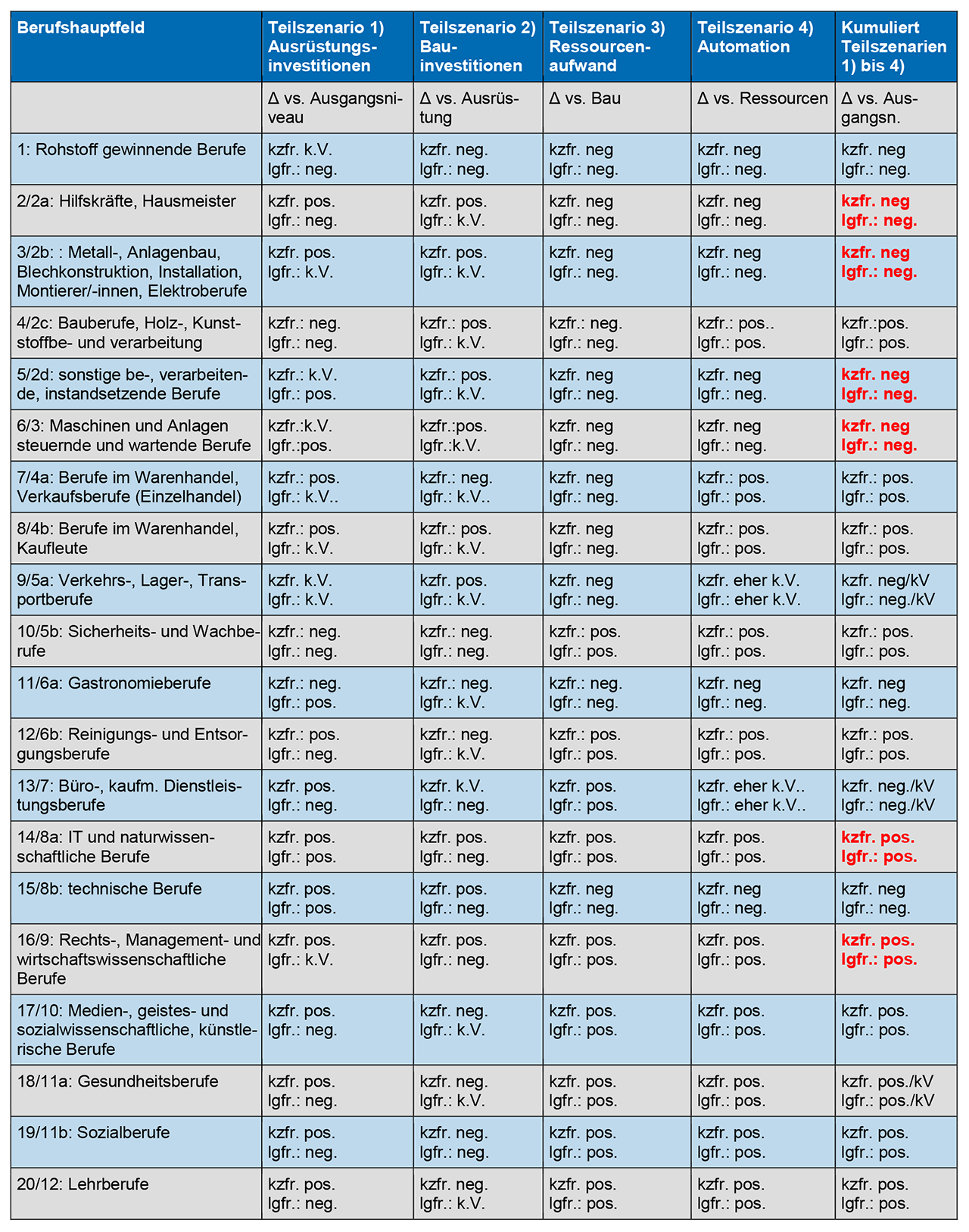

Die Autoren ermitteln Schritt für Schritt (ausgehend vom Teilszenario 1. bis zum Teilszenario 4.) die denkbaren Beschäftigungsveränderungen in den verschiedenen Berufshauptfeldern. Tabelle 2-5 fasst die Szenarien qualitativ zusammen. Wolter et al. (2015) zufolge müssen Beschäftigte in be- und verarbeitenden bzw. instandsetzenden Berufen, wie zum Beispiel Hilfskräfte und Hausmeister, Metall- und Anlagenbauer, und in Maschinen und Anlagen steuernden Berufen kurz- und langfristig mit einer deutlichen Eintrübung ihrer Beschäftigungsperspektiven rechnen (rot gefettet). Für Personen, die IT- und naturwissenschaftliche Berufe ausüben, gehen die Autoren ebenso von einem starken Beschäftigungswachstum aus wie für solche, die Rechts-, Management- oder wirtschaftswissenschaftliche Berufe ausüben (rot gefettet).

Mit Blick auf die Beschäftigung in der gesamten Volkswirtschaft ergibt die Szenariorechnung in kurzer Frist bis zum Jahr 2020 einen Beschäftigungseffekt im Saldo von minus 40.000 Beschäftigungsverhältnissen, in langer Frist bis zum Jahr 2030 von minus 100.000 (Wolter et al., 2015, 47), wenn die erweiterten Berufshauptfelder aus Tabelle 2-5 in den Blick genommen werden. Die Autoren gehen unter den Annahmen ihrer Szenariorechnung davon aus, dass bis zum Jahr 2030 rund 150.000 Arbeitsverhältnisse für Beschäftigte mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung verloren gehen.

Die vorgestellten Szenarien sind allerdings mit Vorsicht zu betrachten. Zunächst einmal hängen die quantitativen Beschäftigungswirkungen entscheidend davon ab, wie die Annahmen in den Modellberechnungen für die einzelnen Teilszenarien zahlentechnisch erfasst werden. So gehen Wolter et al. (2015, 27) davon aus, dass bis zum Jahr 2025 jährlich Aus- und Umrüstungsinvestitionen im Volumen von durchschnittlich 1,5 Milliarden Euro getätigt werden. Geringere Investitionsaktivitäten wären dann mit entsprechend schwächeren Beschäftigungsimpulsen verbunden. Darüber hinaus ist offen, ob sich die Szenarien auch bei Veränderungen der relativen Entlohnungen zwischen Beschäftigtengruppen und zwischen den Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital ergeben würden. Kurzfristig mag zwar von deren Konstanz ausgegangen werden. Langfristig ist aber zu erwarten, dass kurzfristig eintretende potenzielle Beschäftigungsveränderungen zu einer Anpassung der Lohnrelationen bzw. Lohn-/Zinsrelationen führen werden.

2.1.3 Arbeitsanforderungen in der digitalisierten Wirtschaft

Auch wenn die Prognosen, wie sich die Beschäftigung in Zukunft zahlenmäßig insgesamt und in bestimmten Berufen oder Branchen entwickeln wird, mit Vorsicht zu betrachten sind, signalisieren die ihnen zugrundeliegenden Einschätzungen gleichwohl, dass sich die Arbeit der einzelnen Beschäftigten verändern kann. Dies impliziert, dass sie sich auf variable und für sie neue berufliche Anforderungen einstellen sollten, und zwar unabhängig davon, ob Veränderungen durch neue bzw. modifizierte Geschäftsmodelle oder technologische Neuerungen an ihrem Arbeitsplatz ausgelöst werden. Die breite Mehrheit der hiesigen Unternehmen ist davon überzeugt, dass eine höhere Veränderungsbereitschaft bei Mitarbeitern und Führungskräften erforderlich ist, um von einer größeren Verbreitung des Internets auch profitieren zu können (IW Köln, 2015, 126). Die Frage ist, bei welchen beruflichen Anforderungen und in welchen Kompetenzbereichen Veränderungsbedarf auf gesamtwirtschaftlicher Ebene existiert.

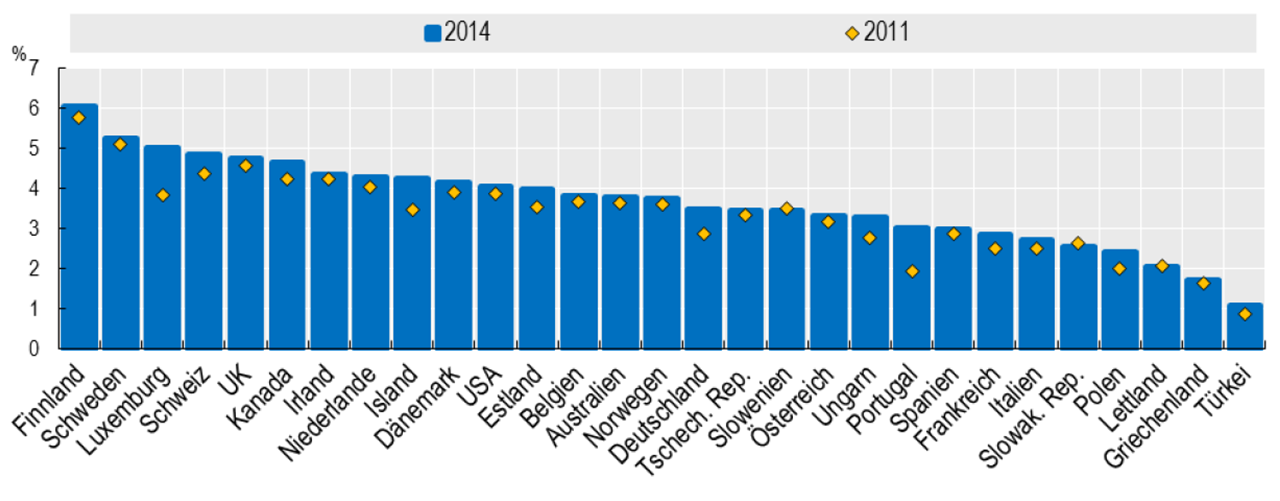

Es liegt zunächst die Vermutung nahe, dass in einer digitalisierten Arbeitswelt und Wirtschaft ein großer Bedarf an Personen existieren wird, die in der Lage sind, digitale Technologien und die dazugehörigen Programme zu entwickeln. In der Tat ist mit der zunehmenden Verbreitung von Informations- und Kommunikationstechnologien auch der Anteil der IKT-Spezialisten in fast allen OECD-Ländern in den letzten Jahren angestiegen – in Deutschland von 2,9 auf 3,5 Prozent zwischen 2011 und 2014 (s. Abbildung 2-1). Einer Analyse von empirica auf Basis der europäischen Arbeitskräfteerhebung zur Folge können mehr als zwei Drittel (835.000 von insgesamt 1.206.000) der klassischen IKT-Fachkräfte in Deutschland als hochqualifiziert gelten und gehören den Gruppen Service-Manager/Analysten und Entwickler/Programmierer/System-administratoren an (Hüsing et al., 2015, 8 und 31).

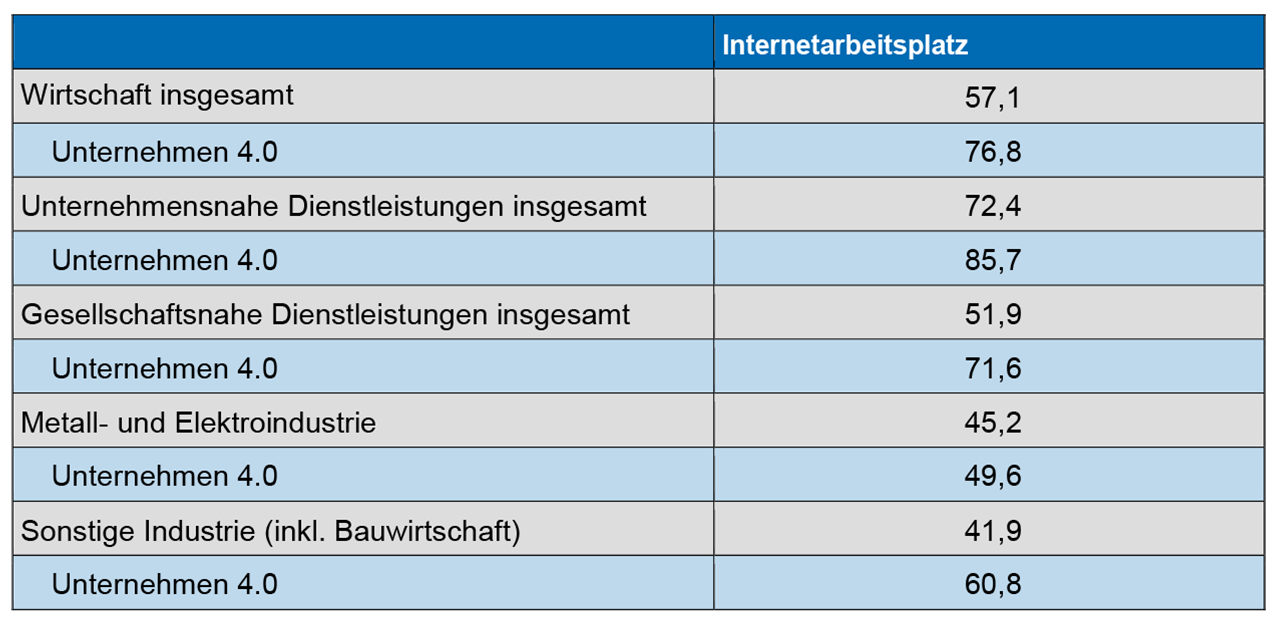

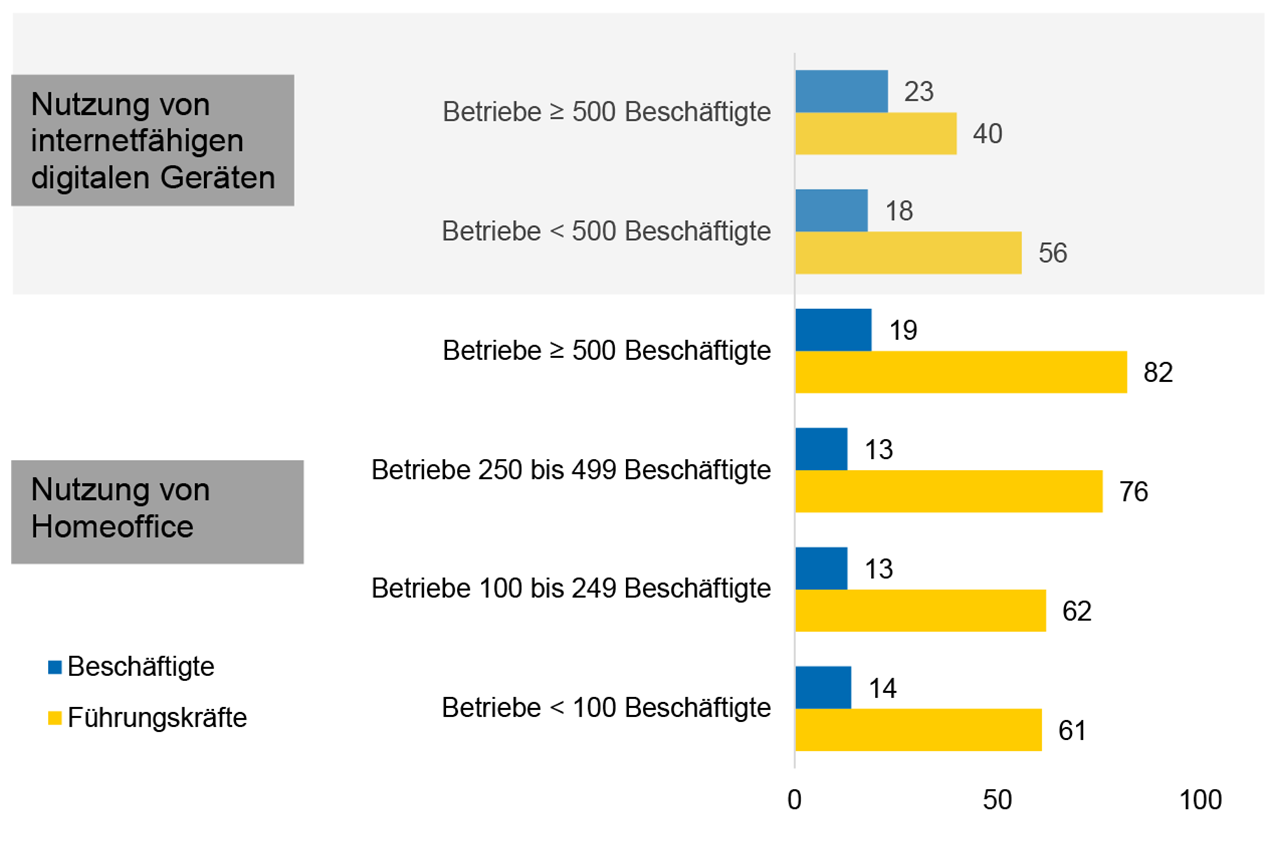

Wenn eine digitalisierte Wirtschaft auf Informations- und Kommunikationstechnologien sowie dem Internet aufbaut, werden Kompetenzen, wie man adäquat mit diesen Technologien umgeht, zu einem entscheidender Faktor für die effektive und effiziente Nutzung von digitalen Produkten und Diensten (OECD, 2012, 7; IWConsult/BITKOM, 2013, 20 f.). Bereits heute arbeiten im Mittel knapp sechs von zehn Beschäftigten hierzulande an einem Arbeitsplatz mit einem Internetzugang, in den stark digitalisierten Betrieben sind es sogar drei von vier (s. Tabelle 2-6). Die Zahl der Beschäftigten, die zumindest gelegentlich mit einem Computer (mit oder ohne Internetzugang) arbeiten, liegt mit mehr als acht von zehn noch darüber (Gehrke et al., 2014, 41). Dabei verbringen sie im Durchschnitt knapp die Hälfte ihrer Arbeitszeit mit Tätigkeiten am Computer. Für die Mehrzahl dieser Beschäftigten (rund 53 Prozent) sind IKT-Grundkenntnisse ausreichend und bei rund 86 Prozent beschränkt sich die Nutzung des Computers auf die reine Anwendung (Gehrke et al., 2014, 43f.). Lediglich bei Führungskräften in der Produktion und bei speziellen Dienstleistungen (20 Prozent) sowie erwartungsgemäß bei akademisch ausgebildeten Naturwissenschaftlern, Mathematikern und Ingenieuren (23 Prozent) liegen die Anteilswerte der Personen, die in ihrer Arbeit den Computer über reine Anwendungskenntnisse hinaus nutzen, deutlich darüber.

Fähigkeiten, die zur Entwicklung von digitalen Technologien und deren unmittelbaren Anwendung im beruflichen Kontext benötigt werden, sind das Eine. Wenn jedoch die Digitalisierung Geschäftsmodelle und die Organisation, wie wir arbeiten, verändern wird, ist auch die Kompetenz gefragt, dieses Potenzial zu erkennen und am besten für das eigene Unternehmen nutzbar zu machen. In diesem Zusammenhang spricht man von IT-Leadership-Kompetenzen (IWCon-sult/BITKOM, 2013, 21) bzw. e-Leadership-Kompetenzen (Hüsing et al., 2013, 67 ff.). Sie verhelfen Unternehmen, neue Einsatzmöglichkeiten von Informations- und Kommunikationstechnologien in der Leistungserstellung oder bei Innovationsprozessen zu finden, Grenzen der unter-schiedlichen internen IKT-Systeme und Synergiepotenziale zu erkennen sowie letztlich Spielräume für eine überbetriebliche Lösungsalternative mit IKT-Diensten zu identifizieren. Dies impliziert, dass zum Beispiel ein IKT-Spezialist zusätzlich über Führungskompetenzen verfügen sollte und dabei wirtschaftliche sowie organisatorische Aspekte des Wertschöpfungsprozesses im Auge haben sollte. Umgekehrt sollte zum Beispiel eine mit Führungsaufgaben betraute Person über ein ausreichendes Maß an IKT-Kompetenzen verfügen. Ferner sollten die IT- bzw. e-Leader ähnlich wie ein Entrepreneur auch das Gespür aufweisen, neue Möglichkeiten zu erkennen, und den Willen, diese zu erschließen. Zusammengenommen sollten sie folglich über die Expertise in einem bestimmten Fachgebiet verfügen, analytische und soziale Kompetenzen aufweisen, um eine Zusammenarbeit in unterschiedlichsten Kontexten zu ermöglichen, sowie ein Mindestmaß an IKT-bezogener Handlungskompetenz aufweisen (Hüsing et al., 2013, 78 f.).

Ob und in welchem Umfang dies auf Beschäftigte hierzulande oder andernorts zutrifft, ist nicht genau abzuschätzen, denn dazu fehlt eine eindeutige empirisch operationalisierte Definition der IT- bzw. e-Leadership-Kompetenz. Husing et al. (2013, 93 ff.) wagen den Versuch einer Schätzung, wobei sie mit Blick auf die Nachfrage nach IT- bzw. e-Leadership davon ausgehen, dass größere Unternehmen ebenso eine größere Anzahl benötigen wie Betriebe, deren Geschäfts- und Innovationsaktivitäten in starkem Maße technikgestützt ablaufen. Sie ermitteln für Europa einen Bedarf an 683.000 Personen. Ihre Schätzung des Angebots an IT- bzw. e-Leadern schätzen sie auf Basis von subjektiv vermuteten Quoten. So gehen sie davon aus, dass ein bestimmter Anteil der in den verschiedenen Managementberufen tätigen Beschäftigten über IT- bzw. e-Leadership-Kompetenzen verfügen.2 Auf dieser Basis ermitteln sie ein Angebot von 661.000 Personen. Mit einer zunehmenden Durchdringung der Arbeitswelt mit digitalen Technologien ist zu erwarten, dass sowohl die IKT-bezogenen Kompetenzen (Entwicklung und Anwendung) als auch andere berufsrelevante Kompetenzen (Leadership) für einen Großteil der Beschäftigten an Bedeutung gewinnen werden. Dabei ist zu beachten, dass Kompetenzen, die für IT- bzw. e-Leader relevant sind, auch für andere Beschäftigte wichtig sein sollten, weil diese in ihrer täglichen Arbeit als Entwickler oder Anwender am Ende über eine erfolgreiche Umsetzung von Veränderungsprozessen in den betrieblichen Alltag (mit-)entscheiden.

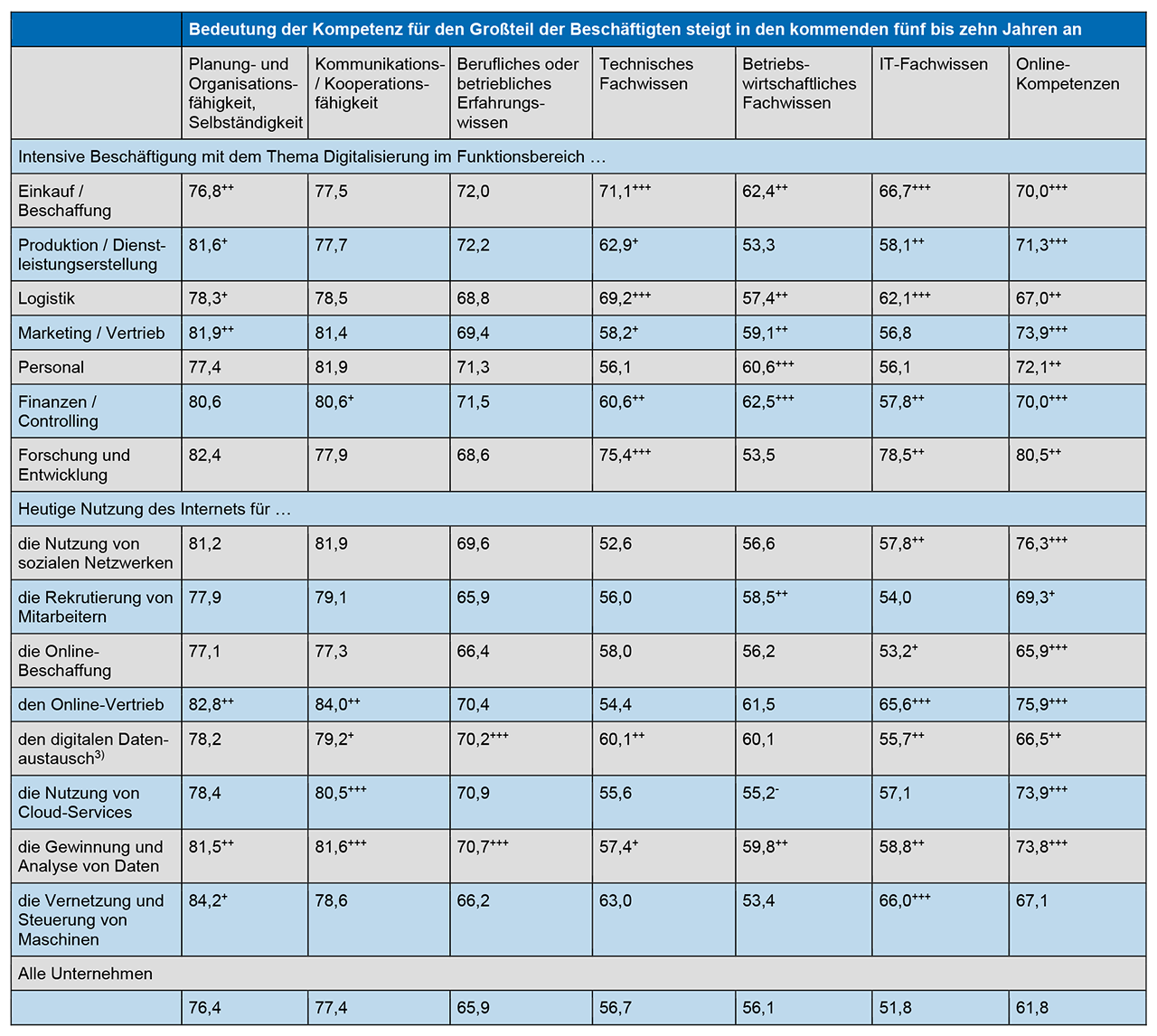

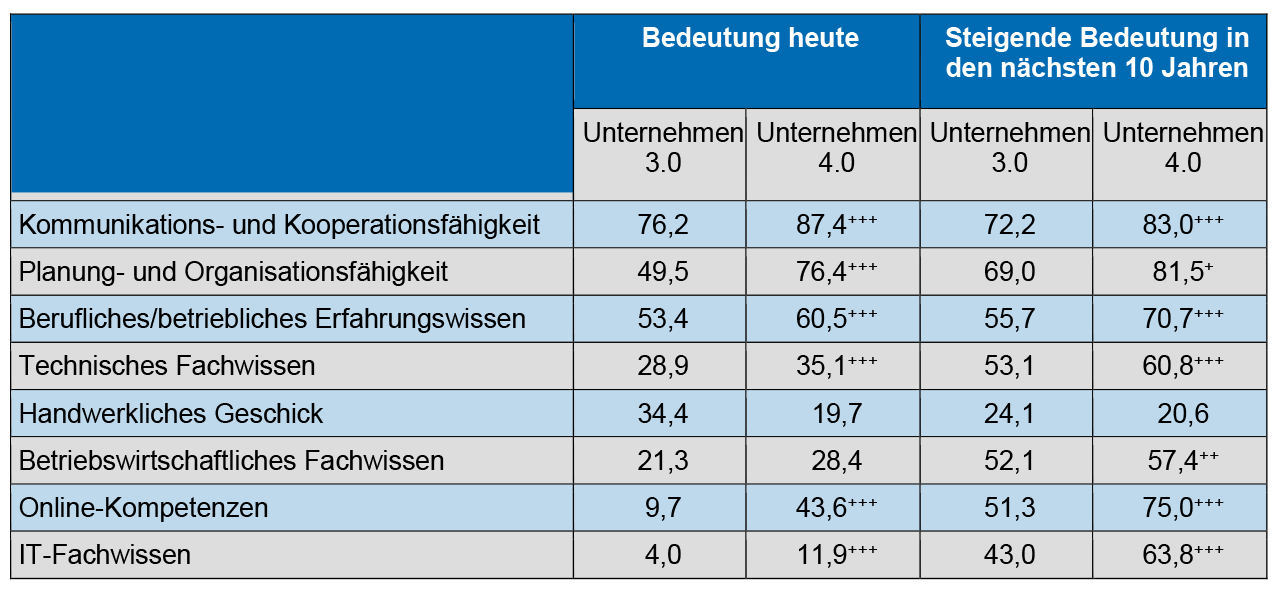

Darauf deuten auch die Befunde von Hammermann und Stettes (2016) auf Basis des IW-Personalpanels hin. Sie zeigen, dass bereits heute stark digitalisierte Unternehmen (Unternehmen 4.0) signifikant häufiger davon ausgehen als wenig digitalisierte Betriebe (Unternehmen 3.0), dass in den kommenden fünf Jahren für die Mehrheit der Beschäftigten IT-Fachwissen (64 Prozent vs. 43 Prozent) und die Kompetenz, mit dem Internet als berufliches Medium adäquat umgehen zu können (75 Prozent vs. 51 Prozent), an Bedeutung gewinnen werden (s. Tabelle 2-7). Ein ebenfalls signifikanter Unterschied findet sich ebenso mit Blick auf das berufliche bzw. betriebliche Erfahrungswissen (71 Prozent vs. 56 Prozent) wie für technisches (61 Prozent vs. 53 Prozent) und betriebswirtschaftliches Fachwissen (57 Prozent vs. 52 Prozent) sowie die Fähigkeit, adäquat mit Kollegen und Geschäftspartnern kommunizieren und kooperieren zu kön-nen (83 Prozent vs. 72 Prozent).

Ein vertiefter Blick zeigt zudem, dass der Bedeutungszuwachs eines Kompetenzbereichs auch davon abhängt, in welchem Funktionsbereich sich ein Unternehmen mit dem Thema Digitalisierung intensiv auseinandersetzt sowie für welchen Verwendungszweck es das Internet bereits heute einsetzt (s. Tabelle 2-8). So sagen 67 Prozent der Unternehmen, die das Thema Digitalisierung im Zusammenhang mit Beschaffungsprozessen bearbeiten, dass IT-Fachwissen für die Mehrheit der Beschäftigten bedeutsamer wird. Dies gilt gleichermaßen für sieben von zehn Betrieben mit Blick auf Online-Kompetenzen. Ein ähnlicher Befund findet sich auch für die meisten anderen Funktionsbereiche und heutigen Verwendungszwecke. Beide Kompetenzbereiche können daher als Schlüsselqualifikationen in einer digitalen Arbeitswelt angesehen werden.

Der Blick auf die anderen vier Kompetenzen, bei denen stark digitalisierte Betriebe von einer steigenden Bedeutung für die Mehrheit der Beschäftigten ausgehen, fällt uneinheitlich aus:

- Unternehmen gehen signifikant eher von einer wachsenden Bedeutung betriebswirtschaftlichen Fachwissens aus, wenn sie sich mit dem Thema Digitalisierung in Funktionsbereichen auseinandersetzen, in denen die kaufmännische Expertise zu den wichtigen Voraussetzungen für die erfolgreiche Verrichtung der dort anfallenden Aufgaben zählt. Diese Korrelationen waren zu erwarten gewesen. In welchen Bereichen das Internet heute bereits als Erfolgsfaktor für das Unternehmen zum Einsatz kommt, spielt dagegen eine eher untergeordnete Rolle. Es finden sich nur einzelne statistisch signifikante Korrelationen mit den heutigen Verwendungszwecken des Internets (Rekrutierung von Mitarbeitern über das Internet sowie die Gewinnung und Analyse von Daten).

- Es wäre zu vermuten gewesen, dass insbesondere Betriebe von einem höheren Gewicht des technischen Fachwissens in der Zukunft überzeugt sind, in denen das Thema Digitalisierung im Funktionsbereich Produktion erörtert wird und die das Internet bereits heute als Mittel einsetzen, um Maschinen zu vernetzen und zu steuern. Diese Hypothese bestätigt sich jedoch nicht. Im ersteren Fall ist die Korrelation nur auf dem 10-Prozent-Fehlerniveau signifikant, im letzteren ist überhaupt keine zu erkennen. Dieser überraschende Befund könnte darauf hindeuten, dass die betroffenen Unternehmen die Verbreitung technischen Fachwissens in ihrer Belegschaft als ausreichend erachten. Denn eine alternative Erklärung, wonach das Gros der Beschäftigten in anderen Bereichen des Unternehmens arbeitet, wo technisches Fachwissen keine besonders große Relevanz besitzt, erscheint vor dem Hintergrund der signifikanten Korrelationen bei den Funktionsbereichen Beschaffung, Logistik und Finanzen nicht plausibel.

- Für die Erwartung, dass berufliches und betriebliches Erfahrungswissen für die Mehrzahl der Belegschaftsangehörigen wichtiger wird, scheint die Frage, in welchen Funktionsbereichen sich mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt wird, nachrangig zu sein. Lediglich im Zusammenhang mit dem Einsatz des Internets, um Daten auszutauschen oder diese zu gewinnen und zu analysieren, wird ein Anstieg des Erfahrungswissens prognostiziert. Dies könnte darauf hindeuten, dass berufliches Erfahrungswissen Beschäftigte in die Lage versetzt, einschätzen zu können, welche Daten am besten mit externen Partnern ausgetauscht werden sollten und am besten über das Internet erfasst und analysiert werden können, um Transaktionskosten zu minimieren. Vereinfacht formuliert: wer weiß, wo er was sucht, findet auch eher das Richtige.

- In welchem konkreten Funktionsbereich sich ein Unternehmen mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzt, scheint keine eigenständige Rolle für die Erwartung zu spielen, dass es in der Zukunft für die Mehrzahl der Beschäftigten wichtiger wird, adäquat mit Kollegen und externen Partnern kommunizieren und zusammenarbeiten zu können. Dies könnte aber mit dem Umstand zusammenhängen, dass die breite Mehrheit der Betriebe von dem Bedeutungszuwachs dieser Schlüsselkompetenz überzeugt ist. Die entsprechenden Anteilswerte sind lediglich in einigen Einsatzbereichen des Internets zu beobachten. So ist denkbar, dass der online-Vertrieb eigener Produkte und Dienste noch einmal höhere Anforderungen an die Kommunikationsfähigkeit stellen als herkömmliche Vertriebswege, zum Beispiel, weil mehr Mitarbeiter unmittelbaren Kontakt zum Kunden erhalten. Für die signifikanten Korrelationen mit der Nutzung von Cloudservices und der Gewinnung und Auswertung von Daten findet sich keine überzeugende Hypothese.

Die Unternehmen sind sich der eigenen Handlungsfelder bewusst, damit sie von einer zunehmenden Verbreitung des Internets wirtschaftlich profitieren können. Dies gilt gleichermaßen für betriebliche Qualifizierungsmaßnahmen zur besseren beruflichen Nutzung des Internets – dies sagen sieben von zehn der stark digitalisierten Unternehmen – wie für den Erhalt und die Steigerung der Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter und Führungskräfte – dies sagen drei Viertel der stark digitalisierten Unternehmen (Hammermann/Stettes, 2016, 26ff.). So zeigen sich stark digitalisierte Unternehmen dann auch bereits heute gut vorbereitet. Sie sind in der Personalentwicklung und Weiterbildung nicht nur engagierter, sondern auch vorausschauender (Hammermann/Stettes, 2016, 18ff.). Die systematische Analyse von Kompetenzprofilen und beruflichen Ambitionen hilft den Führungskräften, die Mitarbeiter für Veränderungen zu gewinnen und zu befähigen. Eine lernförderliche Arbeitsumgebung, altersgemischte Teams und Wissenstransfersysteme leisten die Gewähr, dass die Beschäftigten in einem digitalisierten Umfeld das erforderliche berufliche und betriebliche Erfahrungswissen aufbauen, erhalten, weiterentwickeln und auch an andere weitergeben können. Jedes zweite stark digitalisierte Unternehmen ist in dieser Hinsicht gut gerüstet. Unter den Betrieben, die sich bislang eher zurückhaltend mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen, trifft dies nur auf jeden Vierten zu.

2.1.4 Zwischenfazit I

- Es finden sich bislang keine überzeugenden empirischen Evidenzen dafür, dass im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung negative Beschäftigungsentwicklungen befürchtet werden müssen, weil der Einsatz digitaler Technologien neue Rationalisierungspotenziale schafft oder vorhandene ausdehnt. Dies gilt selbst für jene Beschäftigtengruppen, bei denen man aufgrund der Standardisierbarkeit und Automatisierbarkeit der Tätigkeiten am ehesten Beschäftigungseinbußen vermuten würde.

Implikation: Es ist die Hypothese erlaubt, dass Digitalisierung wie technischer Fortschritt allgemein die Möglichkeit zu Wohlstandsmehrung birgt, weil Ressourcen effektiver und effizienter eingesetzt werden können. Wo dies geschieht, wandelt sich der Inhalt bestehender Beschäftigungsverhältnisse oder es entstehen neue, und dies mag hier und da auch zu einem Abbau von Arbeitsplätzen führen.

- Die Prognosen von Beschäftigungswirkungen für einzelne Branchen und die gesamte Volkswirtschaft unterliegen ebenfalls dem Vorbehalt, dass sie in starkem Maß spekulativ sind und von den zugrunde gelegten Annahmen abhängen. Die Beschäftigungsentwicklungen der jüngeren Vergangenheit geben zumindest keinen Aufschluss über systematisch erkennbare Wirkungsketten.

Implikation: Es bleibt abzuwarten, wie im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung in einem Wirtschaftszweig etablierte und gegebenenfalls dominierende Geschäftsmodelle durch neue Wettbewerber (aus anderen Branchen) auf den Prüfstand geraten und welche Konsequenzen dies für die Beschäftigung in der betroffenen Branche und in der gesamten Volkswirtschaft haben wird. Dies wird nicht zuletzt davon abhängen, wie es etablierten Marktteilnehmern gelingt, Impulse zur Modifikation ihre Geschäftsmodelle aufzunehmen und welche Kosten- und Preiseffekte in der Gesamtwirtschaft durchschlagen.

- Im Zuge des Digitalisierungsprozesses steigen die Qualifikationsanforderungen an die Beschäftigten tendenziell an. Vor allem IT-Fachwissen und die berufliche Handlungsfähigkeit mit dem Medium Internet werden voraussichtlich für die Mehrzahl der Beschäftigten an Bedeutung gewinnen. Dies gilt allerdings auch für berufliches und betriebsspezifisches Erfahrungswissen sowie technisches und betriebswirtschaftliches Fachwissen. Die Digitalisierung treibt damit die Entwicklung zur Höherqualifizierung weiter voran, die bereits in den vergangenen Dekaden am deutschen Arbeitsmarkt zu beobachten war.

Implikation: IKT-bezogene Kompetenzen kristallisieren sich für die Mehrzahl der Beschäftigten als Schlüsselkompetenzen einer digitalen Arbeitswelt heraus. Sie sind die notwendige Voraussetzung, um das Potenzial digitaler Technologien am Arbeitsplatz zu nutzen. Dieses wird aber umso eher zum Tragen kommen, wo die angestammte berufliche (Fach- oder im Verlauf der Karriere erworbene) Expertise die Fähigkeit zur Anwendung und Entwicklung von zum Beispiel Computern, mobilen Endgeräten, Internet und dazugehöriger Software und Diensten wirkungsvoll ergänzen wird.

- Implikation: Die Beschäftigung in der Arbeitswelt der Zukunft wird keinem deterministischen Pfad folgen. Das hat sie auch in der Vergangenheit nicht, wie zum Beispiel der beschäftigungspolitische Erfolg hierzulande in der vergangenen Dekade zeigt. Ängste sind daher unangebracht. Die Arbeitswelt wird sich gleichwohl verändern. Sie hat sich aber bereits in den vergangenen Jahren gewandelt. Die Veränderungen werden mit Anpassungsprozessen einhergehen, die für den Einzelnen durchaus schmerzhaft sein können, anderen dagegen neue Perspektiven eröffnen.

Der Wert der analysierten Prognosen ist naturgemäß begrenzt. Die dahinter stehenden Analysen können gleichwohl als Indikatoren herangezogen werden, wie sich im digitalen Wandel Berufe oder Arbeitsplätze verändern könnten. Sie zeigen damit auch Ansatzpunkte für künftige Anpassungsstrategien auf. Veränderungsbereitschaft und Veränderungsfähigkeit werden dabei die Faktoren sein, die darüber entscheiden, auf welcher Seite – negativ Betroffene oder Begünstigte – Beschäftigte und Unternehmen stehen werden. Beide Faktoren hängen wiederum von den Kompetenzen der Betroffenen ab. Diese können jedoch aktiv aufgebaut, entwickelt und erhalten werden. Hier liegt eine große Chance für Unternehmen, Beschäftigte und Volkswirtschaft insgesamt.

Im Fokus des Grünbuchs Arbeit 4.0 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) steht auch, in welchem Rechtsrahmen Arbeit in einer digitalisierten Wirtschaft erfolgen könnte. Dies betrifft die Fragen, wie "die Risiken durch Formen atypischer Beschäftigung und Übergänge am Arbeitsmarkt besser [abgesichert werden können]", "welche Auswirkungen […] neue Geschäftsmodelle außerhalb abhängiger Beschäftigung auf die soziale Sicherung [haben könnten]" und ob "Erwerbstätige, die […] über Online-Plattformen ihre Dienstleistungen anbieten, echte Selbständige [sind]" (BMAS, 2015a, 58 f. und 67). Im Grunde werden damit Fragestellungen aufgegriffen, wie sie in den vergangenen Jahren und gegenwärtig bereits unter dem Stichwort "atypische Beschäftigung" kontrovers diskutiert wurden und werden. Die prominente Nennung im Grünbuch lässt darauf schließen, dass das BMAS vermutet, die Digitalisierung könnte die Verbreitung flexibler Beschäftigungsformen wie Befristungen und Zeitarbeit sowie Teilzeit und Minijobs gleichermaßen beeinflussen wie auch die Inzidenz von Solo-Selbständigkeit.

Vor dem Hintergrund, dass keine gesicherten Beschäftigungsentwicklungen in bestimmten Segmenten des Arbeitsmarktes im Zusammenhang mit der Digitalisierung prognostiziert werden können (s. 2.1), müsste daher zunächst geklärt werden, warum die zunehmende Verbreitung digitaler Technologien zu einer Substitution von Beschäftigungsverhältnissen führen sollte, die für manche Beobachter als gewünschter Normalzustand gelten. Hinter einer solchen Fragestellung liegen zwei Hypothesen:

- Wenn etablierte Geschäftsmodelle auf den Prüfstand geraten bzw. der Erfolg neuer Ge-schäftsmodelle unsicher ist, könnte der Bedarf an flexiblen Beschäftigungsverhältnissen steigen. Gleiches gilt im Grunde für einen allgemeinen Anstieg der Unsicherheit im digitalen Wandel.

- Wenn die Organisation der Arbeitsprozesse flexibler wird und dabei im Zuge einer steigenden Vernetzung die Betriebsgrenzen zunehmend überschreitet, könnte der Bedarf an externer Expertise ansteigen, die als selbständige Tätigkeit temporär oder dauerhaft in den Wertschöpfungsverbund eingegliedert ist.

Daher wird nacheinander geprüft, ob sich aus der vorhandenen empirischen Evidenz Hinweise ergeben, dass im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung der Wirtschaft die Verbreitung von befristeten Beschäftigungsverhältnissen und Zeitarbeit (s. 2.2.1), die Teilzeitarbeit und Minijobs (s. 2.2.2) sowie von Solo-Selbständigkeit und insbesondere Crowdworkern (s. 2.2.3) zunehmen könnte.

2.2.1 Befristung und Zeitarbeit

Befristete Beschäftigung und Zeitarbeit haben sich als betriebliche Flexibilisierungsinstrumente etabliert. Sie helfen den Unternehmen, Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld durch eine potenzielle Flexibilisierung des Arbeitsvolumens bewältigen zu können. Sie könnten vor diesem Hintergrund an Bedeutung zunehmen, wenn erstens im Zuge des digitalen Wandels die Unsicherheit über die künftige Entwicklung der Auftragseingänge oder das Gewicht rein temporär zu erledigender Aufgaben ansteigt. Befristungen und Zeitarbeit würden dann die Möglichkeit bieten, gegenwärtige Aufträge oder Projekte durch zusätzliche Mitarbeiter bearbeiten zu können, ohne Gefahr zu laufen, Beschäftigungsanpassungen in der unbefristeten Stammbelegschaft vornehmen zu müssen, wenn die Aufträge in der Zukunft dauerhaft ausbleiben. Zweitens erlauben sie dem Unternehmen, über einen längeren Zeitraum neue Beschäftigte, ihre Kompetenzen und Leistungsbereitschaft kennenzulernen. Auf diese Weise können Unsicherheiten darüber abgebaut werden, ob Beschäftigte und Stellen zueinander passen. Wenn der digitale Wandel mit sich verändernden Kompetenzanforderungen einhergeht und vor dem Hintergrund der hohen Bedeutung von sozialen und personalen Kompetenzen sowie des Erfahrungswissens unklar ist, ob die Beschäftigten diese mitbringen, könnte auch die Funktion der Befristungen und Zeitarbeit als verlängerte Probezeit an Bedeutung gewinnen.

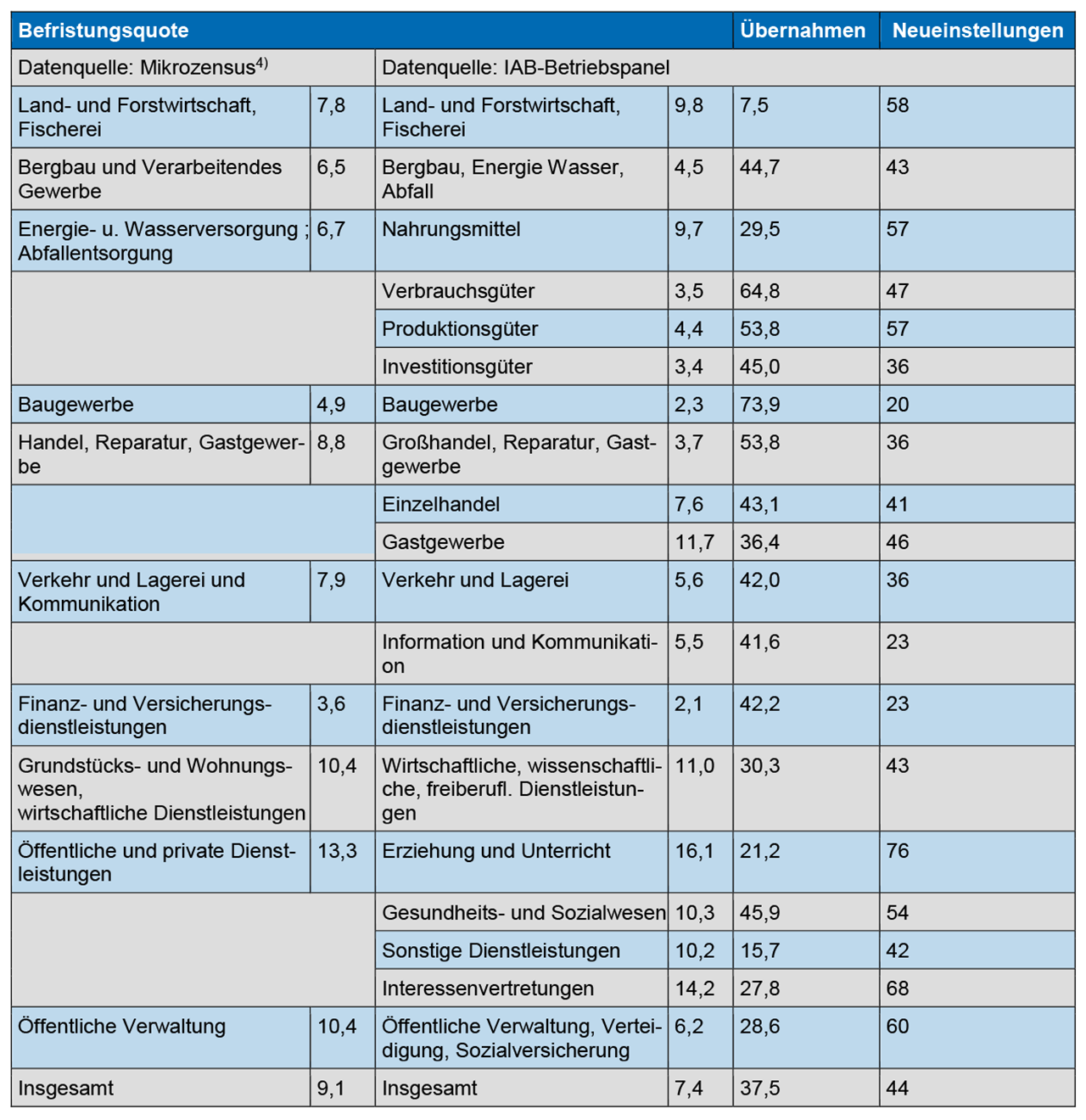

Allerdings weist der Verbreitungsgrad beider Beschäftigungsformen seit längerem eine bemerkenswerte Konstanz auf. So hat sich der Anteil der befristeten Beschäftigungsverhältnisse an allen abhängig Erwerbstätigen im Grunde seit 1998 nicht verändert, sieht man einmal von erhebungstechnischen Gründen ab, die zu einem Niveausprung im Jahr 2005 folgende geführt haben (Schäfer et al., 2014, 17). Im Jahr 2014 waren 9,1 Prozent der Arbeitnehmer (ohne Auszubildende) befristet beschäftigt (s. Tabelle 2-9). Der Anteil der Zeitarbeiter an allen abhängig Beschäftigten liegt seit 2007 (mit Ausnahme des Krisenjahrs 2009) bei rund 2 Prozent (Schäfer, 2015, 76). Das erhebliche strukturelle Wachstum der Zeitarbeit, das im Anschluss an ihre Deregulierung im Kontext der Hartz-Reformen zu beobachten war, scheint allerdings zum Ende gekommen zu sein. Mittlerweile pendeln die Monatszahlen der Bundesagentur für Arbeit seit geraumer Zeit in einem Korridor zwischen 850.000 und 950.000 Zeitarbeitern (BA, 2015 und 2016). Die Konstanz bei beiden Beschäftigungsformen lässt keinen direkten Zusammenhang mit dem digitalen Wandel erkennen. Allerdings ist für einen so weitreichenden Schluss ein differenzierterer Blick erforderlich.

Befristungen machen insgesamt etwas weniger als die Hälfte der Neueinstellungen (44 Prozent im Jahr 2012) aus – eine Quote, die sich seit 2004 ebenfalls kaum verändert hat (IAB, 2013). In vier von zehn Fällen werden sie im gleichen Betrieb in unbefristete Arbeitsverhältnisse umgewandelt (Tabelle 2-9; IAB, 2013, 6). Ihre Inzidenz sinkt zudem deutlich mit zunehmendem Lebensalter (Schäfer et al., 2014, 16 f.). Umwandlungen und ihr gehäuftes Auftreten in jüngeren Jahrgängen signalisieren, dass die befristete Beschäftigung tendenziell ein Übergangsphänomen in den ersten Jahren einer Erwerbsbiografie darstellt. Es liegt die Vermutung nahe, dass sich an diesem Charakter der Befristung als Beschäftigungsform im Zuge des digitalen Wandels auch wenig ändern wird. Vor diesem Hintergrund wäre dann zu erwarten, dass die Befristungsquote und der Anteil befristeter Neueinstellungen in den Branchen am höchsten wären, die unternehmensnahe Dienstleistungen anbieten und in denen der digitale Wandel besonders weit vorangeschritten ist (s. 2.1.2).

Tabelle 2-9 zeigt allerdings auf Basis von Daten aus dem IAB-Betriebspanel, dass Befristungs- und Neueinstellungsquoten in den relativ stark digitalisierten Wirtschaftszweigen Verkehr und Lagerei, Informations- und Kommunikation sowie Finanz- und Versicherungsdienstleistungen zum Teil deutlich unter dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt liegen. Lediglich bei den wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und freiberuflichen Dienstleistungen ist zumindest die Befristungsquote überdurchschnittlich. Auch bei Betrachtung der Daten aus dem Mikrozensus verändert sich das Bild wenig. Dies spricht gegen die Hypothese einer steigenden Bedeutung der Befristungen im digitalen Wandel. In den vier ausgewählten Wirtschaftszweigen der unternehmensnahen Dienstleistungen lässt sich aus den Übernahme- und Abgangsquoten ebenfalls kein Anhaltspunkt erkennen, ob die befristete Beschäftigung und Digitalisierung in einem sys-tematischen Zusammenhang stehen.

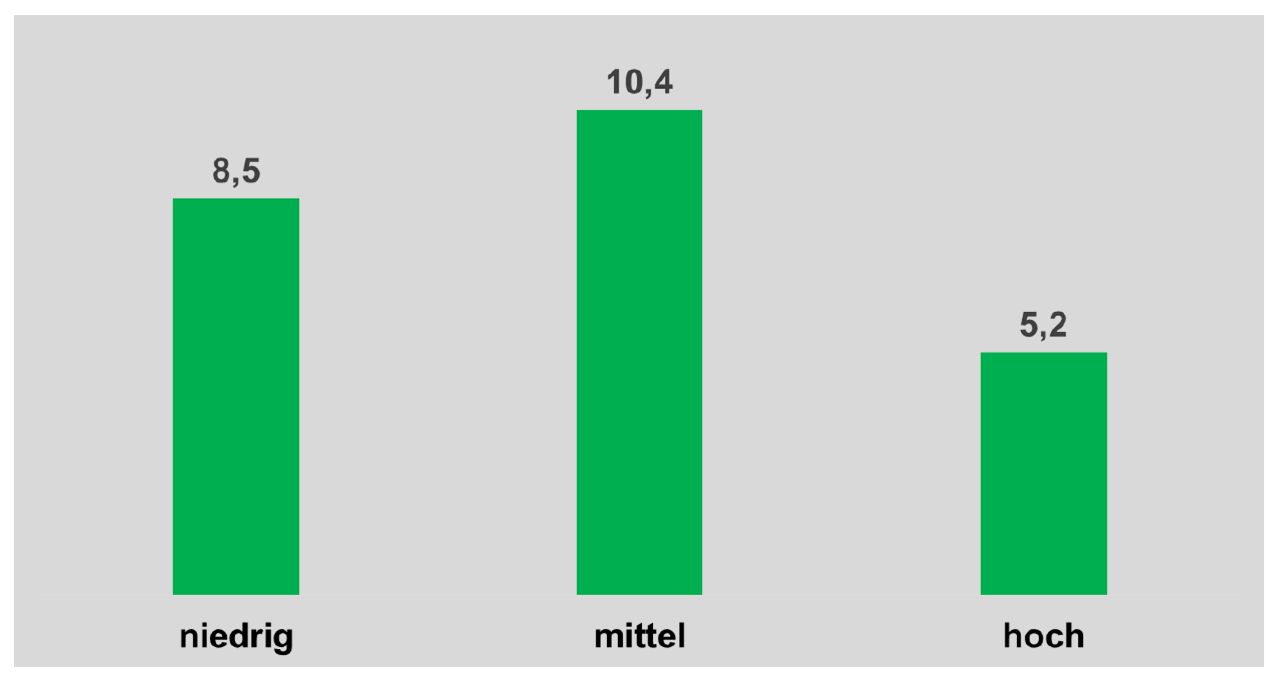

Mit Blick auf die Zeitarbeit lässt sich zunächst konstatieren, dass zwischen ihrer Nutzung als personalpolitisches Flexibilisierungsinstrument und dem Digitalisierungsgrad kein systematischer Zusammenhang erkennbar ist (s. Abbildung 2-2). Auch wenn mit 5,2 Prozent der Unternehmen, die sich intensiv mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen und für die das Internet eine sehr hohe Bedeutung hat, ein kleinerer Anteil Zeitarbeiter beschäftigt ist als unter den wenig digitalisierten Betrieben (8,5 Prozent), ist der Unterschied nicht signifikant. Der deskriptive Unterschied in der Nutzung von Arbeitnehmerüberlassung ist auf einen Brancheneffekt zurückzuführen. So ist der Digitalisierungsgrad von Unternehmen in den unternehmensnahen Dienstleistungen häufiger hoch als in Industriebetrieben.

Hoch: intensive Beschäftigung mit dem Thema Digitalisierung und Internet hat eine sehr hohe Bedeutung für die Geschäftsaktivitäten. Mittel: intensive Beschäftigung mit dem Thema Digitalisierung und Internet hat eine eher hohe Bedeutung für die Geschäftsaktivitäten oder Beschäftigung am Rande mit dem Thema Digitalisierung und Internet hat eine sehr hohe Bedeutung für die Geschäftsaktivitäten. Niedrig: alle anderen.

Hoch: intensive Beschäftigung mit dem Thema Digitalisierung und Internet hat eine sehr hohe Bedeutung für die Geschäftsaktivitäten. Mittel: intensive Beschäftigung mit dem Thema Digitalisierung und Internet hat eine eher hohe Bedeutung für die Geschäftsaktivitäten oder Beschäftigung am Rande mit dem Thema Digitalisierung und Internet hat eine sehr hohe Bedeutung für die Geschäftsaktivitäten. Niedrig: alle anderen.

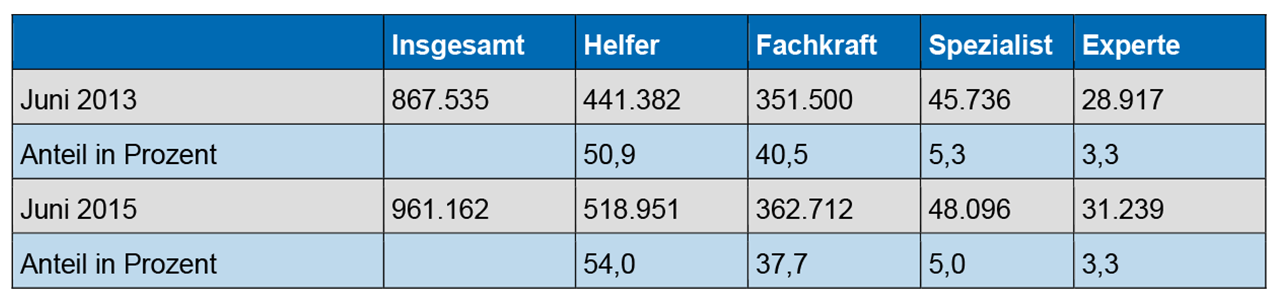

Auch die Analyse der Entwicklung der Beschäftigung in Tätigkeiten mit unterschiedlich hohem Anforderungsniveau ergibt keinen Hinweis auf einen spezifischen Digitalisierungseffekt auf die Zeitarbeit (s. Tabelle 2-10). Die Anzahl der Zeitarbeiter hat zwischen Juni 2013 und Juni 2015 vor allem in Helfertätigkeiten stark zugenommen (+17,6 Prozent). Dies ist gerade die Arbeitnehmergruppe, die nach gängiger Vorstellung am stärksten durch Automation bedroht sein könnte. Der Anteil der Helfer an allen Zeitarbeitern ist um gut drei Prozentpunkte auf 54 Prozent angestiegen. In allen anderen Anforderungsstufen verlief das Wachstum unterdurchschnittlich.

Nun ist denkbar, dass der überproportionale Anstieg der Helfer sich vor allem in beruflichen Tätigkeiten vollzogen hat, die nur einem geringeren Automatisierungsrisiko unterliegen oder weniger digitalisierten Branchen ausgeübt werden. Die verfügbare amtliche Arbeitnehmerüberlassungsstatistik gibt diesbezüglich keine direkten Rückschlüsse (s. Tabelle 2-11):

- Es fällt zwar zunächst auf, dass der Bestand an Zeitarbeitnehmern, die als Fahrzeug- und Transportgeräteführer tätig sind, sich um 23,5 Prozent besonders stark erhöht hat. Nun liegt auch die Vermutung nahe, dass viele Fahrzeug- und Transportgeräteführer in Betrieben des Wirtschaftszweiges Verkehr und Lagerei eingesetzt werden. Es muss aber im Auge behalten werden, dass das Substituierbarkeitspotenzial der Helfertätigkeiten in diesem Segment mit 83,3 Prozent zu den höchsten zählt. Brancheneffekt und Automatisierungseffekt würden für dieses Beschäftigtensegment entgegengesetzte Vorzeichen aufweisen.

- Ein diffuses Bild ergibt sich für die Sammelgruppe der Berufe in der Rohstoffgewinnung (21), in der Kunststoff- und Holzverarbeitung (22), den Papier- und Druckberufen (23), Berufen in der technischen Entwicklung, Konstruktion und Produktionssteuerung (27) sowie den Textil- und Lederberufen (28), in denen die Zahl der eingesetzten Zeitarbeiter überproportional ebenfalls stark angestiegen ist. Das Substituierbarkeitspotenzial für Helfer und Fachkräfte ist analog zu den Fahrzeugführern relativ hoch. Allerdings liegen die Einsatzfelder nicht in den Vorreiterbranchen in Sachen Digitalisierung.

- Die Entwicklung in den Metallberufen (24), den Fahrzeug- und Maschinenberufen (25) sowie den Mechatronik- und Elektroberufen (26) verläuft uneinheitlich. Den drei Berufs-hauptgruppen ist aber gemein, dass sie im Helfer- und Fachkräftebereich ein relativ hohes Substituierbarkeitspotenzial aufweisen. Bei den Mechatronik- und Elektroberufen gilt dies selbst für Spezialisten und Experten (Dengler/Matthes, 2015, 28).

- Ein systematisches Bild ist auch nicht für die Berufshauptgruppen erkennbar, in denen das Rationalisierungspotenzial selbst in Helfertätigkeiten eher gering ist – wie Schutz-, Sicherheits- und Überwachungsberufe (53) sowie Reinigungsberufe (54). Während der Einsatz im erstgenannten Feld gesunken ist (-5,2 Prozent), war im zweitgenannten Segment ein leichter Anstieg zu beobachten (+4,2 Prozent).

Zusammengenommen sprechen die vorliegenden Daten nicht für einen systematischen Zusammenhang zwischen der Verbreitung der befristeten Beschäftigung bzw. Zeitarbeit und dem digitalen Wandel.

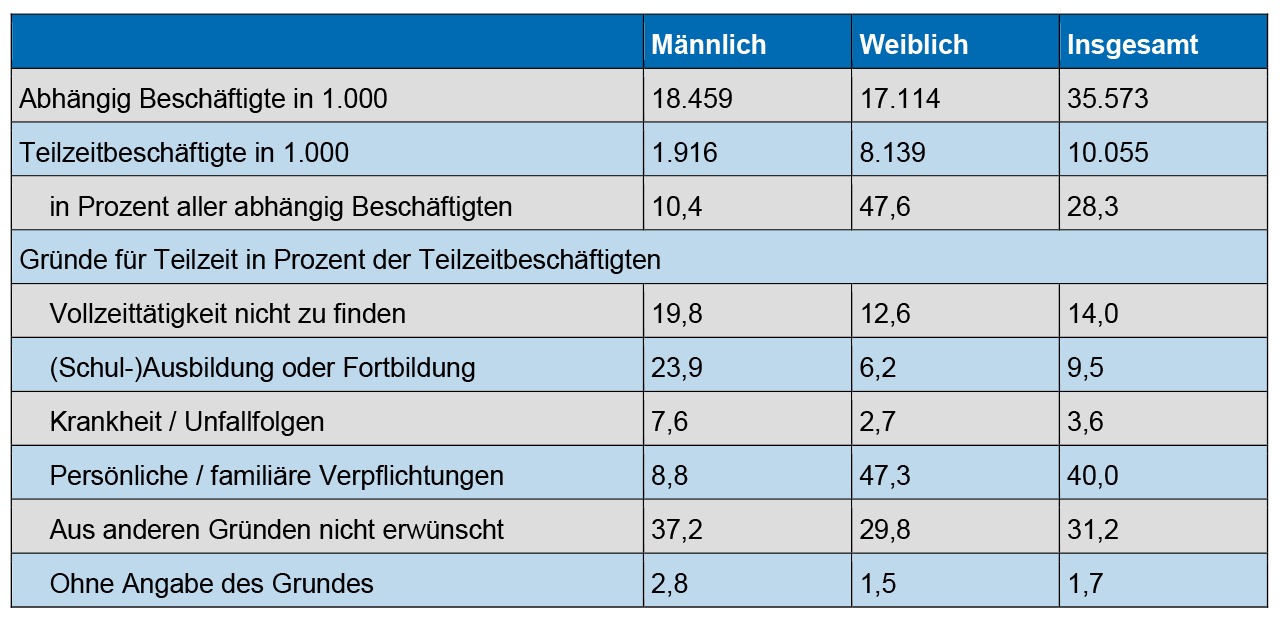

2.2.2 Teilzeit und Minijobs

Gut 28 Prozent der hiesigen Arbeitnehmer arbeiten Teilzeit, darunter jeder siebte (oder 4,0 Prozent aller Beschäftigten), weil er oder sie kein Arbeitsverhältnis in Vollzeit finden konnte (s. Tabelle 2-12). Derartige unfreiwillige Teilzeit existiert zwar, bleibt aber wie in den früheren Jahren eher ein Randphänomen (Schäfer et al., 2014, 23). Das Gros der Beschäftigten – insbesondere unter den Frauen, die rund acht von zehn Teilzeitkräften stellen – verzichtet auf eine Vollzeittätigkeit aufgrund familiärer bzw. persönlicher Verpflichtungen oder aus sonstigen privaten Gründen. Vor dem Hintergrund personenbezogener Einflussfaktoren erscheint es unwahrscheinlich, dass von der Digitalisierung der Arbeitswelt ein starker positiver oder negativer Impuls auf die Verbreitung von Teilzeit in der Gesamtwirtschaft ausgehen wird.

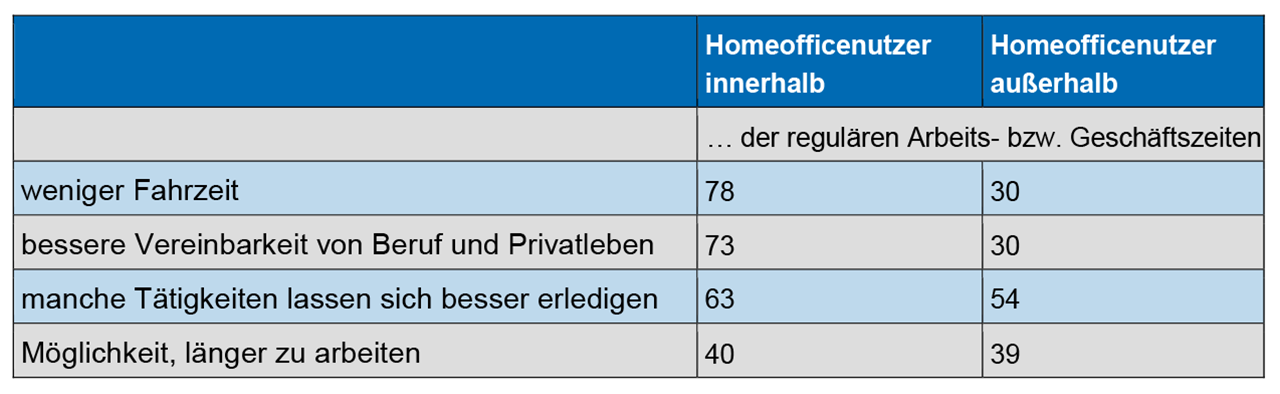

Denkbar ist allerdings, dass in Einzelfällen die Potenziale digitaler Technologien die Möglichkeit eröffnen, die Arbeitszeit auszudehnen, wenn Wegezeiten bei einer Verlagerung des Arbeitsplatzes aus dem Betrieb zum Beispiel ins Homeoffice wegfallen. So sagen in einer kombinierten Betriebs-/Beschäftigtenbefragung zwei Drittel der Personen, die bisher nicht von zu Hause aus arbeiten, sich dies aber vorstellen könnten, dass durch die Nutzung des Homeoffice Fahrzeiten eingespart werden könnten (Arnold et al., 2015, 19). Teilzeitbeschäftigte äußern dabei signifikant häufiger den Wunsch nach mobilem Arbeiten oder der Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten (Arnold et al., 2015, 31). Dieser Befund könnte ein Potenzial für eine Ausweitung des Arbeitsvolumens anzeigen. Es liegt aber die Vermutung nahe, dass dies weniger den Verbreitungsgrad von Teilzeitbeschäftigung, sondern vielmehr das Stundenvolumen in der Teilzeitbeschäftigung beeinflussen könnte.

Tätigkeiten für Helfer und Fachkräfte machen den Löwenanteil der Einsatzfelder von ausschließlich geringfügig Beschäftigten aus (s. Tabelle 2-13). Dabei ist bei beiden Anforderungsniveaus eine relativ starke Konzentration auf wenige Berufshauptgruppen erkennbar. So arbeitet gut ein Fünftel der ausschließlich geringfügig beschäftigten Helfer im Juni 2015 in den Berufen der Berufshauptgruppe Verkehr und Logistik (ohne Fahrzeugführer). Dazu zählen zum Beispiel Abfüller oder Packer. Das Substituierbarkeitspotenzial dieses Personenkreises wird mit knapp 61 Prozent als mittelhoch eingeschätzt (Dengler/Matthes, 2015, 29). Ein weiteres gutes Viertel ist in Reinigungsberufen tätig, die nur ein geringes Automatisierungspotenzial aufweisen. Als Fachkräfte sind ausschließlich geringfügig Beschäftigte besonders in den Verkaufsberufen (mittelhohes Risiko von 40,4 Prozent), in Tourismus- und Gaststättenberufen (geringes Risiko von 19,1 Prozent) und in Berufen der Unternehmensführung/-organisation (mittelhohes Risiko von 58,5 Prozent) anzutreffen.

Vor diesem Hintergrund liegt die Vermutung nahe, dass die Digitalisierung der Arbeitswelt für sich genommen nur einen bedingten Einfluss auf die Verbreitung der geringfügigen Beschäftigung in der Gesamtwirtschaft haben wird. Dies gilt selbst dann, wenn in einzelnen Teilbereichen der Volkswirtschaft sich Geschäftsmodelle ausbreiten sollten, die einen vermehrten Einsatz von Mitarbeitern in bestimmten Spitzenzeiten eines Tages oder einer Woche erfordern sollten und bei denen sich eine geringfügige Beschäftigung als zweckmäßige Arbeitsform anbieten würde.

2.2.3 Solo-Selbständigkeit und Crowdworker

Insbesondere in den Medien, auf Gewerkschaftsseite und in der Politik wird im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Arbeitswelt diskutiert, ob das Internet in Zukunft mehr und mehr eine Plattform wird, über die Unternehmen temporär und fallweise externes Know-how einkaufen und damit eigenes Stammpersonal ersetzen bzw. deren Arbeitsstandards bewusst unterwandern können. Die IG-Metall hat zum Beispiel eigens ein Internetangebot zur Verfügung gestellt, wo man sich über das Phänomen Crowdworking informieren, austauschen und sich als Betroffener oder Interessierter vernetzen kann, weil nach eigener Aussage Crowdworking eine neue Form der Solo-Selbständigkeit ist und Millionen betrifft. Crowdworking auf der Beschäftigtenseite steht dem Crowdsourcing auf der Unternehmensseite gegenüber. Letzteres wird in Anlehnung an den Begriff "Outsourcing" als Auslagerung eines ganzen Projekts oder auch Teilaufgaben an einen bestimmten Nutzerkreis im Internet verstanden (Leimeister et al., 2012).

Nun überrascht zunächst mit dem Blick auf Deutschland, dass Crowdsourcing zwar ein prominent diskutiertes, allerdings eher ein wenig relevantes Phänomen ist. Dies gilt selbst für Unternehmen in der Informationswirtschaft, der eine Vorreiterrolle in der Umsetzung solcher Konzepte zukommen dürfte. Hier geben gerade einmal 4,2 Prozent der Unternehmen an, Crowdworking-Plattformen aktuell zu nutzen oder in absehbarer Zeit nutzen zu wollen (ZEW, 2015, 3). Lediglich im Bereich der Mediendienstleister ist der Anteil mit 9,1 Prozent deutlich höher, bleibt aber weit davon entfernt, um auf eine große Relevanz des Crowdworkings schließen zu können. Auch wenn dies lediglich eine Momentaufnahme ist, überrascht doch, dass in knapp der Hälfte der Unternehmen der Informationswirtschaft (45 Prozent) das Konzept Crowdworking dagegen noch gänzlich unbekannt ist.

Einen interessanten Hinweis, warum Crowdsourcing bzw. -working auch in Zukunft kein Massenphänomen sein könnte, vermitteln die Antworten aus der Informationswirtschaft, welche Gründe gegen den Einsatz von Crowdworkern sprechen. Knapp acht von zehn der befragten Unternehmen geben an, dass sich die Arbeitsinhalte für eine Fremdvergabe über eine Plattform schlicht nicht eignen würden (ZEW, 2015, 3). Die Hälfte sieht Schwierigkeiten bei der Qualitätskontrolle. Etwas weniger sehen juristische Unsicherheiten und das Risiko, dass sensibles unternehmensinternes Wissen an Externe abfließt. Schwierigkeiten bei der technischen Umsetzung sahen hingegen nur drei von zehn. Die Antworten deuten darauf hin, dass für eine Vergabe über Plattformen an Externe weniger die technischen Möglichkeiten entscheidend sind, sondern vielmehr die Transaktionskosten, die mit einer solchen Vergabe verbunden wären. Die genannten transaktionskostenbezogenen Gründe sind aber zeitinvariant und unabhängig von der weiteren Entwicklung im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Wirtschaft und Arbeitswelt.

Eine Befragung von 408 Crowdworkern, die ihre Dienste über zwei Internetplattformen anbieten, signalisiert bei aller Vorsicht aufgrund der Stichprobengröße und -zusammensetzung, dass es sich weniger um ein Massenphänomen, sondern vielmehr um eine sehr spezifische Erwerbsform handelt. So sind Crowdworker nicht nur deutlich jünger als andere Erwerbstätige, sondern üben diese Tätigkeit häufig auch nur als Nebenbeschäftigung zu einer abhängigen Beschäftigung oder einer betrieblichen bzw. akademischen Ausbildung aus (Bertschek et al., 2015).

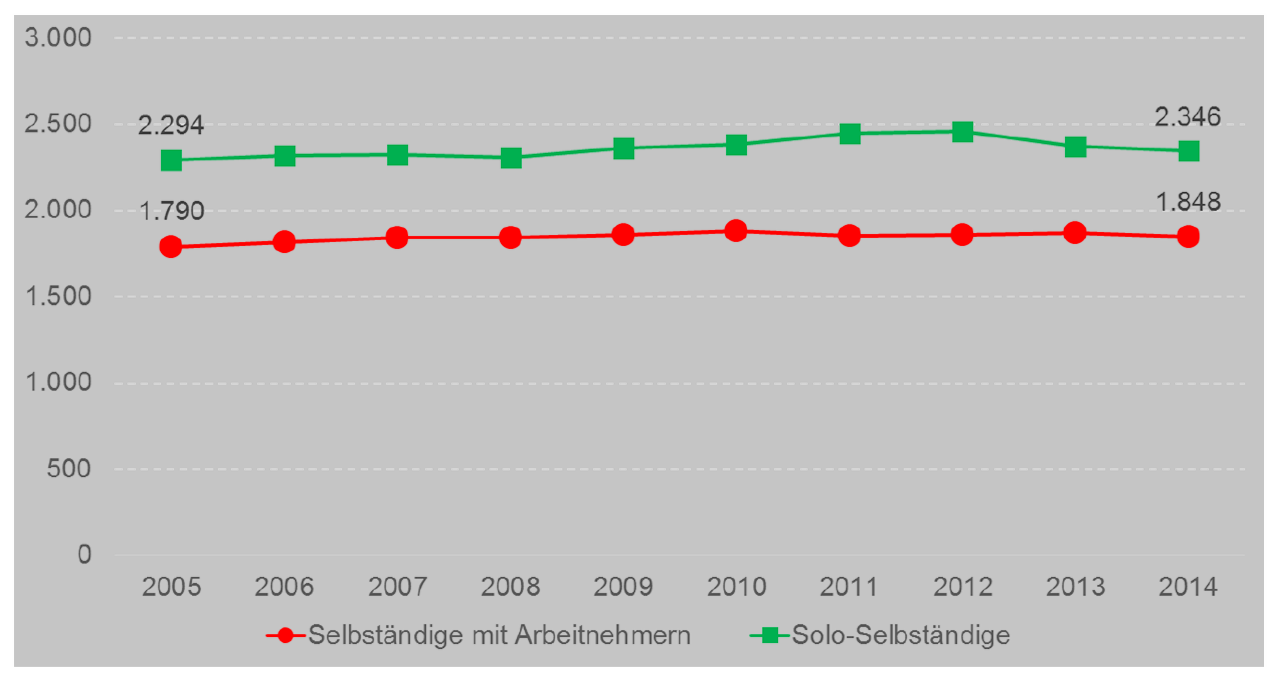

Grundsätzlich lässt sich das Phänomen Crowdwork nicht klar von einer klassischen freiberuflichen Mitarbeit trennen (Bertschek et al., 2015, 3). Vor diesem Hintergrund bietet sich daher an, die empirische Relevanz eines potenziellen Digitalisierungseffektes hinsichtlich einer "neuen Selbständigkeit" zusätzlich anhand der Struktur und Entwicklung der Verbreitung von Solo-Selbständigkeit bzw. der freiberuflichen Tätigkeit einzuschätzen. Dabei fällt zunächst auf, dass die Anzahl der Solo-Selbständigen in der vergangenen Dekade im Großen und Ganzen konstant geblieben ist (s. Abbildung 2-3). Dies gilt auch bei einer Differenzierung zwischen Solo-Selbständigkeit im Haupt- und Zugewerbe (IfM Bonn/Statistisches Bundesamt, 2015, 53 ff.). Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn man die Entwicklung des Anteils der freiberuflichen Mitarbeiter in den hiesigen Betrieben betrachtet (BA, 2012, 35). Hinweise, die die Hypothese einer zunehmenden Verbreitung neuer Selbständigkeit vor diesem Hintergrund stützen können, finden sich aus diesem Blickwinkel nicht.

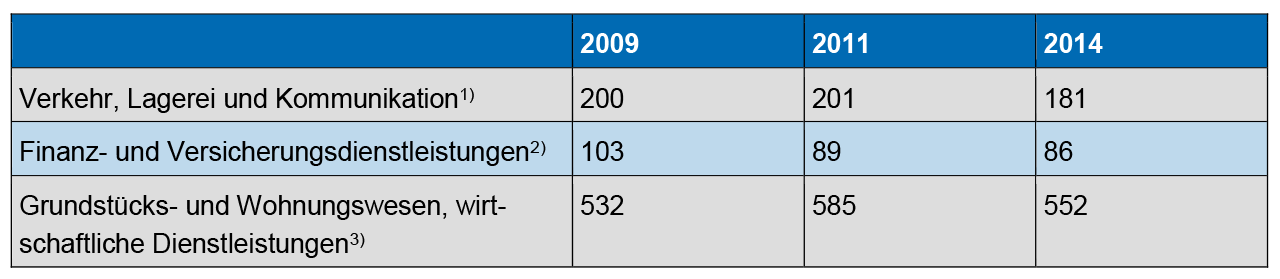

Auch bei einer Betrachtung der Solo-Selbständigkeit nach Wirtschaftszweigen ergibt sich kein Anhaltspunkt dafür, dass sich im Zuge des digitalen Wandels diese Erwerbsform ausbreiten würde. So ist zwischen 2011 und 2014 die Anzahl der Solo-Selbständigen in den relativ stark digitalisierten Bereichen Verkehr, Lagerei und Kommunikation sowie Grundstücks- und Wohnungswesen/wirtschaftliche Dienstleistungen gesunken, im Bereich Finanz- und Versiche-rungsdienstleistungen konstant geblieben (s. Tabelle 2-14). Gegenüber 2009 ist ein leichter Anstieg im Bereich Grundstücks- und Wohnungswesen/wirtschaftliche Dienstleistungen, im Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleistungen hingegen ein Rückgang zu verzeichnen, bei dem allerdings zu beachten ist, dass aufgrund eines veränderten Hochrechnungsverfahrens die entsprechenden Zahlenwerte nur eingeschränkt vergleichbar sind.

2.2.4 Zwischenfazit II

- Befristete Beschäftigung ist ein etabliertes betriebliches Flexibilisierungsinstrument, was den Betrieben die Möglichkeit eröffnet, die Entwicklung der Auftragslage abzuwarten, bevor es zu einer Festeinstellung kommt. Sie weist wesentliche Merkmale eines Übergangsphänomens auf und betrifft insbesondere jüngere Altersjahrgänge. Ein Zusammenhang mit dem digitalen Wandel ist hingegen nicht zu erkennen.