Die neue Soziale Marktwirtschaft

Welchen Ordnungsrahmen brauchen die großen Herausforderungen unserer Zeit: Klimaschutz, Digitalisierung und eine alternde Gesellschaft? Leitgedanken für eine neue Soziale Marktwirtschaft.

3. Februar 2022

Die Soziale Marktwirtschaft ist ein Versprechen. Dass jeder und jede seine und ihre Freiheit leben und persönliche Ziele verfolgen kann und dass im Ergebnis Wohlstand für alle entsteht. Stimmt der Ordnungsrahmen, sind persönlicher Erfolg und gelingende Gesellschaft zwei Seiten derselben Medaille.

Dieser Anspruch der Sozialen Marktwirtschaft muss sich an der Wirklichkeit messen lassen. Vor allem bei großen Veränderungen. Nie wurde weltweit mehr CO2 ausgestoßen als in unserer Zeit. Die Digitalisierung hat in nur wenigen Jahrzehnten unser aller Leben umgekrempelt, vieles erleichtert – und neue Gefahren real werden lassen. Durch die Alterung der Gesellschaft gehen allein in Deutschland ab sofort und jedes Jahr aufs Neue Hunderttausende mehr Menschen in Rente, als jeweils in den Arbeitsmarkt eintreten. Die drei großen D – Dekarbonisierung, Digitalisierung, Demografie – sind die Herausforderungen unserer Zeit.

Seit mehr als 70 Jahren ist die Soziale Marktwirtschaft der wirtschaftliche und soziale Ordnungsrahmen in Deutschland. Er hat sich bewährt – und muss sich immer neu bewähren.

Wie kann die Erderwärmung deutlich gebremst und wie können die negativen Folgen für Mensch und Umwelt auf ein Minimum reduziert werden? Wie kann der Fortschritt bei der Digitalisierung dem Wohl aller Menschen dienen? Was muss getan werden, damit das Glück eines längeren Lebens mit dem Sicherungsversprechen des Sozialstaates zusammengehen kann?

Die Soziale Marktwirtschaft legitimiert sich dadurch, dass sie Lösungen für Herausforderungen hat – zu jeder Zeit. Ludwig Erhard hat mit der Einführung der Sozialen Marktwirtschaft die Deutschen aus materieller Not befreit. Heute wollen Umwelt, Wohlstand, Sicherheit und selbstbestimmtes Leben geschaffen, erhalten und ausgebaut werden.

Welche Lösungen hält das System der Sozialen Marktwirtschaft dafür bereit? Was hat sich bewährt und kann daher bleiben, was muss weitergedacht werden? Wie sieht die Soziale Marktwirtschaft der Zukunft aus?

Die Moral der Marktwirtschaft

Zunächst: Was ist und was kann Soziale Marktwirtschaft? In der gegenwärtigen Debatte wird „Soziale Marktwirtschaft“ häufig als Gegensatz verstanden. Der Markt führe zu Ungerechtigkeit und Ungleichheit, sei aber mit seiner Leistungsfähigkeit eine Notwendigkeit, um das „Soziale“ erst zu ermöglichen, so heißt es bisweilen. Sozial sei daher, dass der Staat der Ungleichheit des Marktes mit Umverteilung begegne.

Diese Sichtweise verkennt die moralische Qualität von Marktwirtschaft.

Diese Qualität ist das Ergebnis jener Prinzipien, welche der Marktwirtschaft zugrunde liegen. Privateigentum führt zur effizienten Nutzung von Ressourcen. Anders als beim Kollektiveigentum mit seiner „Tragik der Allmende“ schont es Ressourcen und schafft größtmöglichen Nutzen. Wettbewerb bringt gute und preiswerte Güter und Dienstleistungen hervor. Gleichzeitig ist Wettbewerb das beste Mittel gegen Macht und deren Missbrauch, weil er Macht zwar entstehen, aber auch wieder vergehen lässt. Und unternehmerische Freiheit, vor allem in Form der Gewerbefreiheit, ermöglicht es jedem und jeder Einzelnen, den individuellen beruflichen Wünschen und finanziellen Zielen zu folgen.

Sind die Prinzipien moralisch, sind es meist auch die Ergebnisse der Marktprozesse. Es liegt in der Logik von Märkten, dass sie allen Marktteilnehmenden zugutekommen. Weil nur jene Käufe und Dienstleistungen getätigt werden, von denen jeweils zwei Seiten profitieren: jene, die anbietet, und jene, die nachfragt.

Beide Seiten müssen sich dabei persönlich nicht kennen, um voneinander zu profitieren. Man hilft sich gegenseitig, ohne es zu wollen. Marktwirtschaft schafft Solidarität ohne solidarische Motive.

Wettbewerb ist das beste Mittel gegen Macht und dessen Missbrauch.

Funktionierende Marktwirtschaft entsteht aber nicht von selbst. Sie braucht einen Ordnungsrahmen. Der kommt von einem durchsetzungsstarken Staat. Der Staat sorgt dafür, dass die Prinzipien eingehalten werden. Und nicht nur das. Der Staat als Umsetzer gesellschaftlichen Willens setzt moralische Standards und sanktioniert unmoralisches Handeln wie Betrug, Preisabsprachen oder Finanzmarktmanipulationen.

Dem Staat kommt hierbei eine für Marktwirtschaften existenzielle Rolle zu. Denn in der Marktwirtschaft ist die Moral Teil des Ordnungsrahmens. Der Rahmen sind die Spielregeln, das Handeln der Marktteilnehmenden die Spielzüge.

Halten sich alle an dieselben Standards/Spielregeln (weil der Staat in der Lage ist, sie durchzusetzen), wird aus den Einzelinteressen der unzähligen Wirtschaftsakteure Wohlstand für alle.

Weil dieses Ergebnis kontraintuitiv ist, erschwert es das Verständnis von Moral und Marktwirtschaft. Auch deswegen ist es so wichtig, für Marktwirtschaft zu werben.

Das Soziale als Zusatz, nicht als Gegensatz

Marktwirtschaft ist also moralisch. Das heißt nicht, dass die Marktergebnisse nicht korrigiert werden können und sollten. Progressive Steuersätze, Umverteilung in der Sozialversicherung, Unterstützung bestimmter sozialer Gruppen – das „Soziale“ in der Sozialen Marktwirtschaft verteilt die Marktergebnisse in Grenzen um.

Dabei sind Marktergebnisse und staatliche Umverteilung keine Gegensätze. Sie sind zwei Seiten derselben Medaille: Sie sorgen für Gerechtigkeit. Der Markt, indem er berufliche Freiheit und Gewinnstreben ermöglicht und im Ergebnis Wohlstand für viele schafft. Der umverteilende Staat, indem er Teile des Erwirtschafteten nimmt und auf Basis von Gerechtigkeitsüberlegungen und demokratischen Entscheidungsprozessen anderen gibt – etwa um gleiche Chancen für alle zu ermöglichen.

| Fazit |

| Marktwirtschaft wird nicht erst durch den Zusatz des Sozialen moralisch akzeptabel. Die Marktwirtschaft mit ihrer Berufsfreiheit, ihrem Gewinnstreben und Wettbewerb ist es bereits. Das „Soziale“ in der Sozialen Marktwirtschaft gibt zusätzlichen Schutz und gleiche Chance. Für jene, die gescheitert sind, für gleiche Startbedingungen in jungen Jahren. So wird ein gelingendes Leben für alle möglich. |

Dekarbonisierung: mit Marktwirtschaft das Klima retten

Wenn Marktwirtschaften gutes Leben ermöglichen, wie kann dann sein, dass marktwirtschaftliche Staaten wesentlich zum Klimawandel beigetragen haben und noch beitragen?

Die simple Antwort: weil der Ausstoß von klimaschädlichen Gasen viel zu lange ohne Konsequenzen blieb. Die Verschmutzung war seit Beginn der Industrialisierung für die Verursacher ohne Kosten. Das mag am Anfang der Industrialisierung verständlich gewesen sein, weil Wissen von Ursache und Wirkung nicht bis kaum vorhanden war. Das ist heute anders. Doch noch immer steigen die Emissionen. Der Ausstoß der weltweiten Treibhausgasmengen liegt heute 40 Prozent über dem Wert von 1990.

Die Lösungsvorschläge für die Reduzierung klimaschädlicher Emissionen liegen schon lange auf dem Tisch. Im Kern gilt es, zwei Probleme zu lösen. Für die Lösung des ersten Problems hat bereits vor mehr als hundert Jahren der Ökonom Arthur Cecil Pigou mit dem Konzept der externen Effekte den Boden bereitet. Das Problem entsteht, wenn bei der Produktion oder beim Konsum eines Produkts einer dritten Partei Nachteile entstehen, die mit dem eigentlichen Marktprozess zwischen Produzierenden und Konsumierenden nichts zu tun hat. Das war lange bei der Emission von Treibhausgasen so. Diese schädigten andere in Form negativer Folgen des Klimawandels, ohne dass die Verursacher dafür zur Verantwortung gezogen wurden.

Gute Klimapolitik adressiert dieses Problem. In der Ökonomie spricht man von der Internalisierung externer Effekte. Der vermutlich beste Weg, Treibhausgase zu reduzieren, ist, den Emissionen einen Preis zu geben. Es gibt dafür zwei Wege: ein „Cap and Trade“-System oder eine Emissionssteuer.

In einem „Cap and Trade“-System wird ein maximales Level an Verschmutzung („Cap“ oder „Deckel“ genannt) definiert. Produzenten und andere (CO2-)Emittenten brauchen dann eine Lizenz, um Kohlendioxid emittieren zu können. In der Folge entsteht ein Preis pro Emissionseinheit. Die Kosten der Lizenzen werden dabei durch ein Handelssystem bestimmt. Eine Emissionssteuer ist dagegen eine Abgabe, die auf alle Waren und Dienstleistungen erhoben wird, bei deren Produktion etwa CO2 emittiert wird.

In beiden Fällen wird die CO2-Reduktion nicht mit kleinteiligen Verboten, sondern mit marktlichen Mitteln erreicht. Kohlenstoffintensive Waren werden teurer, was bedeutet, dass sich die Verbraucher und Verbraucherinnen für billigere kohlenstoffarme Alternativen entscheiden, wenn diese verfügbar sind. Sind sie dies nicht, entstehen bei Herstellern Anreize, kohlenstoffarme Alternativen zu entwickeln.

Entscheidend ist: Sowohl im „Cap and Trade“-System als auch mit einer Steuer lassen sich Reduktionsziele erreichen.

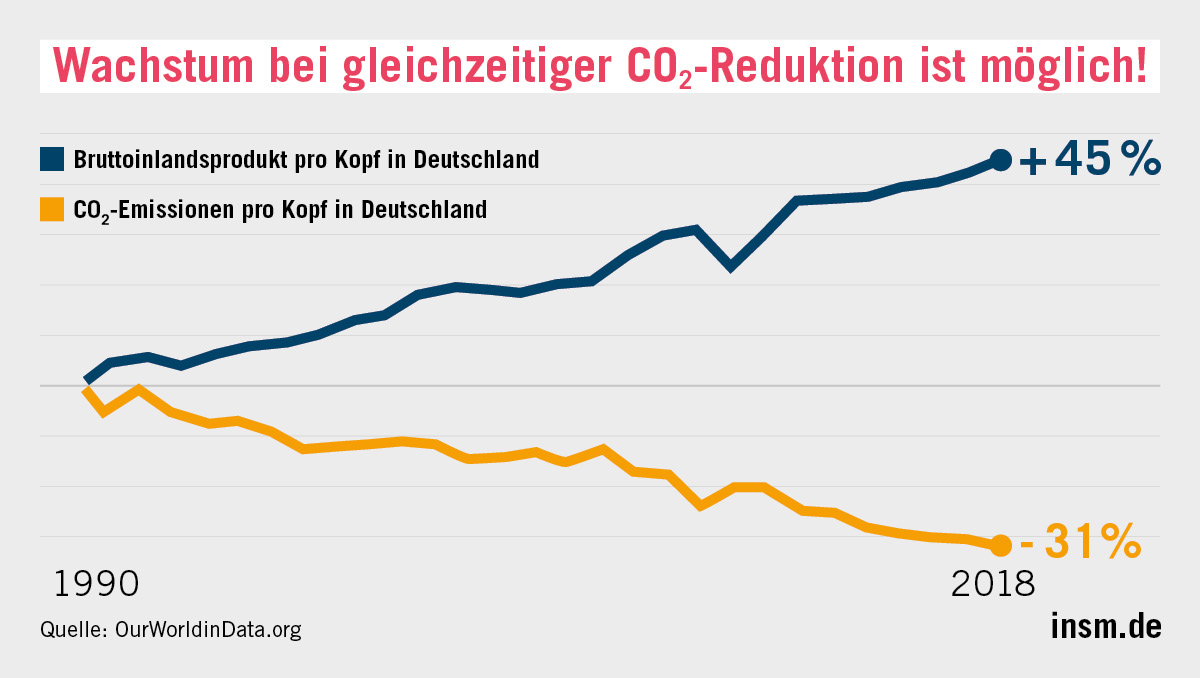

Das ist nicht nur Theorie, sondern bereits Realität. In der Europäischen Union sinken die CO2-Emissionen seit 1990 kontinuierlich. Vor allem in jenen Bereichen (Stromerzeugung, energieintensive Industrie, innereuropäischer Flugverkehr), die Teil des sogenannten europäischen Emissionszertifikatehandels sind, verlaufen die tatsächlichen Reduktionspfade entlang der vereinbarten Ziele, gleichzeitig ist das Bruttosozialprodukt in Europa stetig gestiegen.

Dekarbonisierung bei gleichzeitigem Wirtschaftswachstum ist also möglich. Es braucht dafür den Staat und den Markt: den Staat, der das Marktversagen des kostenlosen CO2-Ausstoßes durch Bepreisung repariert, und den Markt, der unter diesen Bedingungen für klimafreundlichen Wohlstand sorgt.

Der Ausstoß von klimaschädlichen Gasen ist viel zu lange ohne Konsequenzen geblieben.

Damit die Dekarbonisierung weltweit gelingt, muss neben dem Problem der externen Effekte noch ein zweites gelöst werden: das des Trittbrettfahrer-Verhaltens.

Klima ist ein globales Gemeingut. Die Vorteile von Maßnahmen zur Emissionsreduktion in einem Land kommen allen Ländern zugute. Die Folge: Jeder Staat hat den Anreiz, sich auf die Emissionsreduktion der anderen Staaten zu verlassen, ohne seine heimischen Emissionen anteilsmäßig zu reduzieren. Denken und handeln alle Staaten so, unterbleibt notwendiger Klimaschutz.

Klimaschutz steckt also in einem doppelten Dilemma. Neben Preisen für CO2-Emissionen braucht es Wege, alle Staaten zur Teilnahme an Reduktionszielen zu bewegen.

Die entscheidende Frage ist hier, wie man der Tendenz von Staaten zum Trittbrettfahren erfolgversprechend begegnen kann. Die einfache Antwort: Es braucht Anreize, um auf das Trittbrettfahren zu verzichten.

Der Ökonom William Nordhaus, der 2018 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhielt, hat die Lösung vor Jahren skizziert: die Gründung eines Klubs der Willigen. Anders als bei Kooperationen wie dem Kyoto-Protokoll und dem Pariser Klima-Abkommen können bei einer Klublösung Nichtmitglieder benachteiligt werden. Das führt zu einem entscheidenden Vorteil beim Kampf gegen den Klimawandel.

Beispiel: Die Länder A, B und C gründen den FCC-Klub (Fight Climate Change). Sie verpflichten sich, die CO2-Emissionen zu reduzieren, indem sie die Emissionen bepreisen. Land D macht nicht mit. In der Folge profitiert Land D von zwei Dingen: einer saubereren Umwelt und einer heimischen Industrie mit relativ niedrigen Produktionskosten. Aber es gibt auch einen Nachteil für Land D: Es muss Strafzölle zahlen, wenn es nach A, B oder C exportiert. Wenn die Zölle die Vorteile der saubereren Umwelt und der niedrigeren Produktionskosten übersteigen, profitiert Land D von einem Beitritt zum FCC-Klub.

| Fazit |

| Es ist möglich, den Klimawandel erfolgreich zu bekämpfen. Dafür müssen CO2-Emissionen weltweit bepreist werden. Wo dies bereits geschehen ist, können Wachstum und Rückgang von Treibhausgasemissionen zwei Seiten derselben Medaille sein (siehe Grafik am Anfang dieses Kapitels). Außerdem sollte eine weltweite Variante des Klubmodells etabliert werden. Dadurch würden Länder, die in ihrem eigenen Interesse handeln, sich dafür entscheiden, dem Klub beizutreten und Emissionen zu reduzieren. In einer solchen Win-win-Situation müssen sich Menschen wie Länder nicht mehr entscheiden, ob sie den Klimawandel bekämpfen wollen oder lieber eigene (finanzielle) Vorteile erzielen möchten. Vielmehr wäre dann das, was im eigenen Interesse liegt, gleichzeitig gut für die Umwelt. So ginge gute Ordnungspolitik. |

Digitalisierung: ressourcenschonenden Fortschritt ermöglichen

Die Digitalisierung unseres Lebens ist in ihrer Dimension vergleichbar mit der industriellen Revolution. Apple, Microsoft und der Google-Mutterkonzern Alphabet haben Öl- und Industriekonzerne als wertvollste Unternehmen der Welt abgelöst. Jede dieser drei Firmen ist mehr wert als alle 40 deutschen Dax-Konzerne zusammen. Das macht klar: Deutschland hat bei der Digitalisierung Nachholbedarf.

Die große Herausforderung beim Aufholprozess: den Ordnungsrahmen an die sich schnell veränderten Entwicklungen anzupassen. Dabei darf sich Ordnungspolitik nicht damit begnügen, auf Veränderungen zu reagieren. Vielmehr müssen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aktiv und vorausschauend so gestaltet werden, dass Freiräume für neue Technologien entstehen.

Für eine solch vorausschauende Politik fehlt in Deutschland gesellschaftliches Bewusstsein. Die Debatte wird von Besitzstandswahrern und der Darstellung von Gefahren dominiert. Regulierungen im Taximarkt oder das Leistungsschutzrecht für Verlage sind Beispiele für den Versuch, Besitzstände zu verteidigen.

Soziale Marktwirtschaft lässt den Wettbewerb, der durch Digitalisierung entsteht, zu. Schmerzhafte Anpassungsprozesse werden akzeptiert in dem Vertrauen, dass durch Innovationsgewinne mehr Wohlstand für alle möglich ist. Mit einem entsprechenden Rechtsrahmen werden gleichzeitig mögliche Fehlentwicklungen und unerwünschte Nebenwirkungen der Digitalisierung verhindert.

Zu einem solchen Rechtsrahmen zählt,

- den Konzentrationstendenzen der Plattformökonomien mit einem starken Kartell- und Wettbewerbsrecht zu begegnen;

- das Recht auf Privatsphäre und informationelle Selbstbestimmung zu sichern;

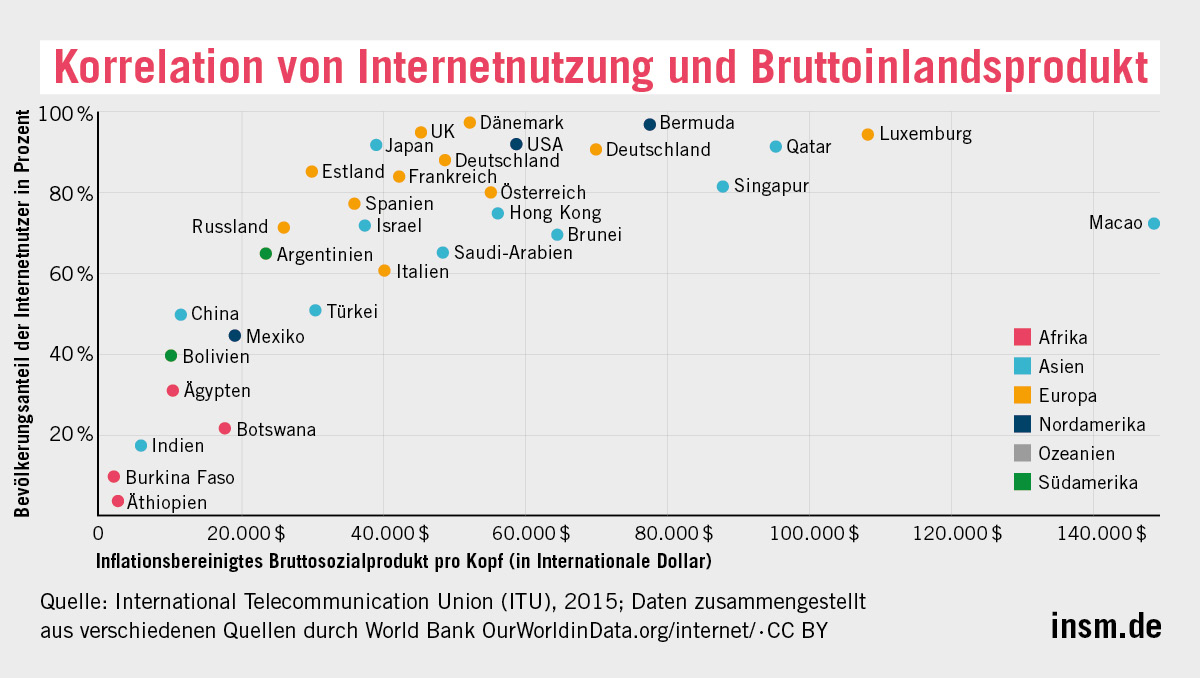

- Breitbandzugang im ganzen Land zu gewährleisten;

- das Steuerrecht an die Geschäftsmodelle der Sharing Economy anzupassen;

- Teilzeitbeschäftigung, Zeitarbeit und kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse nicht als Arbeit zweiter Klasse abzustempeln, sondern als Folge neuer Bedürfnisse in einer geänderten digitalen Arbeitswelt zu sehen;

- Bildung und Weiterbildung schneller an Veränderungen anzugleichen;

- staatliche Dienstleistungen digital für alle Bürger verfügbar zu machen. Und vieles mehr.

Die Digitalisierung verändert unser aller Leben. Wir überlassen, dank Bewertungs- und Reputationsmechanismen, unsere Wohnungen mit wenig Risiko. Wir lesen Romane ökologisch vorteilhaft als E-Book. Wir teilen unser Auto. Und wir arbeiten fast überall digital: in der Landwirtschaft, bei Finanzdienstleistern, in der Unterhaltung, der Logistik, Industrie, Bildung. Arbeit verändert sich stetig. Gering qualifizierte Arbeit wird teilweise durch digital gesteuerte Maschinen ersetzt, neue, vor allem höher qualifizierte Jobs entstehen. Bildung und Weiterbildung werden deshalb noch wichtiger.

| Fazit |

| Soziale Marktwirtschaft lässt den datengetriebenen, tief greifenden und rasanten Strukturwandel zu – und schafft so ressourcenschonend neuen Wohlstand. |

Demografie: Voraussetzungen für ein langes gutes Leben schaffen

Der Mensch im Allgemeinen und die Politik im Speziellen neigen nicht zur Weitsicht. Die Gegenwart dominiert die Zukunft. Diese Priorisierung ist verständlich, hat aber ihre Tücken, nämlich immer dann, wenn heutige Entscheidungen in der fernen Zukunft weitreichende Konsequenzen haben. Beim Klima ist das so. Auch bei der persönlichen Frage, ob und wenn ja, wie viele Kinder man haben möchte. Aus der individuellen Entscheidung wird ein gesellschaftliches Phänomen: die Demografie.

Sinkt die Geburtenrate, sind die gesellschaftlichen Folgen anfangs kaum zu spüren. Es werden zunächst weniger Hebammen, Kitas und Spielplätze benötigt, später weniger Schulen. Gravierend werden die Konsequenzen erst, wenn aus der Generation der Lernenden die Generation der Arbeitenden wird. Denn was die Generation der Arbeitenden erwirtschaftet, damit muss sowohl die Ausbildung der Jungen finanziert werden als auch das Auskommen der Alten. Nur wenn das Verhältnis zwischen den Generationen einigermaßen ausgeglichen bleibt, bleibt eine Gesellschaft im Lot.

Deutschland ist diesbezüglich nicht im Lot. Das Medianalter in Deutschland, also jenes Alter, bei dem genau die eine Hälfte der Bevölkerung älter und die andere Hälfte jünger ist, liegt in Deutschland bei 47,8 Jahren. In Europa hat nur Monaco ein höheres Medianalter.

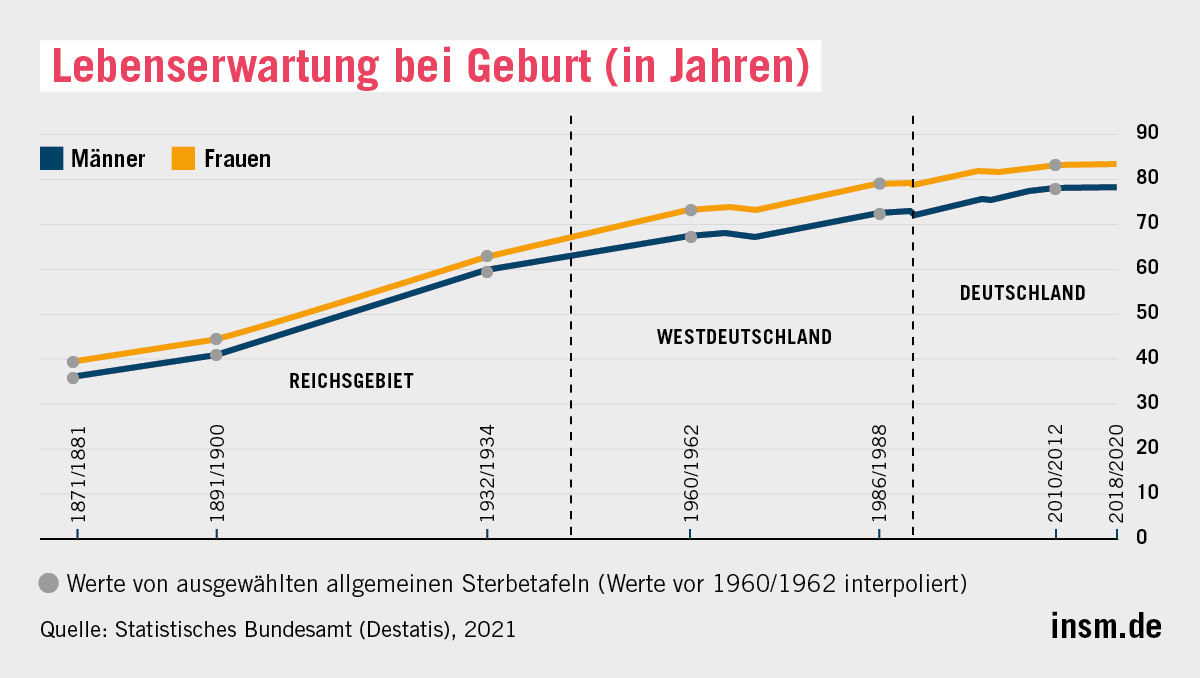

Das hohe Medianalter in Deutschland hat zwei wesentliche Ursachen: Es wurden in den vergangenen Jahrzehnten relativ wenige Kinder geboren, und die Menschen werden glücklicherweise immer älter.

Das kann gleich mehrere negative Konsequenzen haben. Die Sozialversicherungssysteme geraten unter Druck, weil sie wesentlich vom arbeitenden Bevölkerungsanteil finanziert werden. Die Sparquote nimmt ab, weil vor allem in der Phase des Arbeitslebens gespart wird, damit man im Alter sein Auskommen hat. Wird aber weniger gespart, wird auch weniger investiert – das bremst das Wachstum.

Aus dem gleichen Grund steigt auch die Inflationsgefahr in einer alternden Gesellschaft. Die Konsumnachfrage nimmt zu, das Angebot von Produkten und Dienstleistungen – ob der sinkenden Beschäftigung – ab. Die Folge: Die Preise ziehen an. Derselbe Effekt kann auf dem Arbeitsmarkt beobachtet werden: Ist der Arbeitsmarkt leer gefegt, steigen Löhne und Gehälter.

Negative Prognosen werden so nur eintreten, wenn alles bleibt, wie es ist.

Die Herausforderungen in einer alternden Gesellschaft sind also groß. Deutschland steht gerade am Anfang dieser Herausforderungen. Die Babyboomer gehen jetzt in Rente. Seit wenigen Jahren erreichen mehr Menschen pro Jahr das Rentenalter, als junge Menschen in den Arbeitsmarkt eintreten. So fehlt bereits heute eine halbe Million potenzielle Arbeitskräfte. Im kommenden Jahr könnte es schon eine knappe Million sein. Und bis 2030 mehr als fünf Millionen.

Was kann Ordnungspolitik dagegen tun? Viel. Die Prognosen werden so nur eintreten, wenn alles bleibt, wie es ist. Hinzu kommt: Manches sieht nur auf den ersten Blick dramatisch aus. So kann etwa einer Inflationsgefahr durch eine entsprechende Geldpolitik entgegengesteuert werden. Auch das Problem der sinkenden Sparquote ist möglicherweise nicht so groß. Es ist zwar theoretisch schlüssig, dass vor allem während des Arbeitslebens für das Alter gespart wird und dass man im Alter dieses Ersparte dann ausgibt; die Praxis zeigt allerdings, dass das angesparte Vermögen nach der Verrentung nur zum Teil wieder ausgegeben wird. Offensichtlich denken viele ans Vererben, sie wollen ihren Kindern und Enkeln ein finanziell sorgenfreies Leben ermöglichen. Hinzu kommt: Weil viele langlebige Güter bereits im Laufe des Erwerbslebens angeschafft werden, muss mit der Rente die Konsumquote nicht zwangsläufig steigen.

Bleibt ein gravierendes Problem: das Verhältnis von Arbeitenden zu Nichtarbeitenden. Im Gegensatz zum Verhältnis von Alten und Jungen ist dies aber veränderbar. Wir werden deshalb in Zukunft wahrscheinlich länger arbeiten, der Anteil der berufstätigen Frauen wird weiter zunehmen, und die Jungen werden möglicherweise früher ins Berufsleben einsteigen. Und wenn wir heute mehr in Bildung investieren, wird in Zukunft auch die Produktivität der Arbeit steigen. Dann kann mit weniger Aufwand mehr erwirtschaftet werden.

Und eine weitere Stellschraube gibt es in der Sozialen Marktwirtschaft: der teilweise Umstieg vom sogenannten Umlageverfahren zur Kapitaldeckung. Nur im Umlageverfahren wird das Leben der Alten direkt durch die Arbeit der Jungen finanziert. Bei der Kapitaldeckung baut jede Generation ihren eigenen Kapitalstock auf, den sie dann im Alter verbraucht. Sinkende Geburtenraten spielen so kaum eine Rolle.

Die Politik tut sich allerdings schwer, die Probleme des demografischen Wandels anzugehen. Sie macht es nicht, weil es Wählerstimmen kostet. Die Kapitaldeckung ist bei der Einführung teuer, denn ein Kapitalstock muss zunächst aufgebaut werden, während gleichzeitig die bestehenden Rentenansprüche bedient werden müssen. Bei der Einführung der Kapitaldeckung zahlt also eine Generation doppelt. Auch mit der Verlängerung der Lebensarbeitszeit, etwa durch eine Anhebung des Renteneintrittsalters, ist es schwer, politisch zu punkten (anders als mit der Absenkung des Renteneintrittsalters wie bei der „Rente mit 63“ etwa).

So verständlich ein solches reformunwilliges politisches Verhalten ist, so wenig hilft es, das Demografieproblem in den Griff zu bekommen. Wenigstens hat die Politik bei der privaten und betrieblichen Altersvorsorge in den vergangenen Jahren die Stellschrauben hin zu mehr Kapitaldeckung gestellt.

| Fazit |

| Wir werden in der Sozialversicherung mit dem demografieanfälligen Umlageverfahren leben müssen und leben können. Kapitaldeckung hilft als zusätzlicher Baustein, die Lasten der Babyboomer-Renten abzufedern. Es gibt zusätzliche Stellschrauben für die Politik: mehr Wachstum ermöglichen, für längere Lebensarbeitszeit sorgen. Die Zukunft kann deshalb eine gute sein – wenn der Ordnungsrahmen und die Wirtschaftspolitik jetzt neu justiert werden. |

Schluss: Wir sind Soziale Marktwirtschaft

Wohlstand für alle. In Zukunft auch klimaneutral. Die Soziale Marktwirtschaft kann ihr Versprechen halten. Die Verwirklichung ist aber an zwei Bedingungen geknüpft. Erstens, dass die Menschen das System verstehen und akzeptieren, vor allem dessen Kern, den Wettbewerb als zentrales Mittel für Freiheit und Wohlstand. Und zum Zweiten, dass möglichst viele an dieser Marktwirtschaft teilnehmen. Wohlstand entsteht durch Teilhabe, durch Mitmachen, durch Arbeit, dadurch, dass so viele wie möglich ihr Bestes geben und jene, die scheitern, durch die Gesellschaft aufgefangen und unterstützt werden und neu anfangen können. Soziale Marktwirtschaft ist so lebendig wie die Menschen, die sie leben.